El llamado bloque negro no nació en México; es una táctica surgida en Europa durante los años ochenta, ligada a corrientes autonomistas y anarquistas.

En San Pedro de Conchos acaba de despejarse finalmente el sitio exacto donde se asentó la segunda misión franciscana de Chihuahua: a un lado de este templo y sobre un área del municipio de Rosales, del que San Pedro es sección municipal.

Esta misión, que fue una de las más importantes en el Siglo XVII, está hoy en la ruina completa; de sus recintos, únicamente se hallan en pie los muros de adobe sin revestimiento, como puede observarse en el material fotográfico que incluye esta información periodística sobre una población donde apenas hay 55 habitantes.

Los únicos rasgos de identidad consisten en el tiempo suspendido, el polvo y la soledad, ya que ni siquiera sus escasos perros ladran a los visitantes que invaden el territorio porque se hallan imbuidos en la depresión o el anhelo de que pronto regresen “los hijos del pueblo” que emigraron a tierras lejanas en busca de empleo.

Las casas son de adobe y piedra; la mayoría están deshabitadas, prohijando goteras, arañas, humedad y ecos. En algunos patios hay hornos de pan, aunque semidestruidos y pidiendo a gritos su reparación. Son de barro y redondos como los iglúes que, según los ancianos, hubo cuando la comunidad fue “industriosa”.

A primera vista, San Pedro es un pueblo fantasma; pero a poco de recorrerlo destaca que, a pesar de que no hay postes ni cables de electricidad sobre todas las casas aún habitadas, existen antenas de televisión.

En estos hogares apenas se recuerda el sitio donde estuvo la población original y el templo misional, cuyo segundo edificio fue construido en un lugar más alto, a tres kilómetros de la ribera del río San Pedro, donde su primera versión se inundaba con frecuencia.

Polvo en todos los rincones

La antigua misión franciscana tuvo 11 pueblos bajo su jurisdicción, incluido Santa Cruz o Rosales, actual cabecera municipal; San Pablo (hoy Meoqui), San Bartolomé, San Lucas (desde el Siglo XX convertido en el fondo del vaso de la presa Francisco I. Madero); San Antonio (Julimes) y, entre otros, la lejanísima Junta de los Ríos, ubicada en Ojinaga, donde el río Conchos vierte sus aguas al río Bravo.

Frente a una de las casas situada sobre la orilla del pueblo, hay dos hombres que platican sentados en sillas de cocina y a la sombra de un árbol. Se trata de don Pablo Lozoya y don Hexiquio Calderón, quienes cuentan a buzos que, en San Pedro, únicamente queda “gente mayor”, porque la mayoría de los adultos y los jóvenes andan fuera.

Don Pablo, por ejemplo, tiene cuatro hijos, dos de los cuales viven en el país, Delicias y Rosales; y dos en Estados Unidos (Columbus, Nuevo México y Phoenix, Arizona). “No se crea que no estamos en contacto. Aquí tenemos teléfono, que conectamos con los celulares, y tenemos celdas solares que, aunque no aguantan para un refrigerador, sí nos dan luz para los focos también”.

En las calles del pueblo el polvo se asienta en todos lados y quizás también los espíritus de las generaciones de los 374 años pasados. Sin embargo, cada 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, “el pueblo fantasma” revive y revienta de energía con la visita de sus oriundos que han migrado a Delicias, Rosales, Meoqui o EE. UU.

Ese día “se descuelgan” para disfrutar la fiesta patronal, cuyo programa de festejos incluye una cabalgata que celebra el inicio de la primavera, cuyo término se recicla en junio, cuando además se organiza un baile multitudinario y todo tipo de eventos culturales y artísticos.

-Oiga, don Pablo, ¿y qué se hicieron los indios conchos que eran los habitantes originarios de la misión?

El hombre alarga el rostro y otea hacia un punto lejano en busca de una respuesta. “Nosotros aquí somos todos mestizos ya, pero nuestros abuelos eran ‘aindiados’, descendientes de los indios conchos que habitaban aquí antes de que llegaran los españoles, y de otros, como los tarahumaras, que llegaron después”.

Y con respecto al lugar que hoy ocupa San Pedro, responde: “Aquí no había pueblo antes. Estaba en la orilla del río y los antepasados decían que el convento quedaba de este lado, donde hoy son los terrenos cercados del Chocho”. Este sitio se halla en el oriente, tomando como referencia el camino de entrada.

Don Pablo Lozoya, apoyado en la tradición oral de su pueblo, refiere que la misión fue reubicada a finales del Siglo XVII debido a los frecuentes desbordamientos del río San Pedro; pero lo que finalmente los obligó a cambiar de residencia fue una creciente de tal altitud que “la gente veía desde una loma cómo se perdían sus casas ante el embate del aluvión”.

Después de casi cuatro siglos, con la fecha “buena” de la fundación de San Pedro en 1649 y con la única referencia aproximada de que los franciscanos introdujeron la misión original en el Chocho, pudo despejarse la segunda incógnita: que se encontraba en el pleno centro de San Pedro, a un costado del templo moderno, frente a la placita y la Presidencia Seccional.

Hoy, en un terreno rectangular, quedan algunas tapias de lo que fue la segunda misión franciscana. El segundo templo, igual que el pueblo entero, fue construido sobre un altozano para evadir las inundaciones desde finales del Siglo XVII o a principios del XVIII.

Ahora sólo sobresalen dos tramos de muro de la misión en ruinas, uno de ellos con apenas un metro de alto y poco menos de dos metros de longitud. La construcción se hizo, según la usanza de esa época, con cajones de adobe y techos de tierra armados con viguetas de álamo.

Con el mismo barro utilizado para los adobes, pero cocido, se elaboraron las piezas de alfarería culinaria y doméstica, de las que se conservan algunos fragmentos, así como varias herramientas y armas de piedra labradas por la etnia concha, cuya cultura predominó en esa región de Chihuahua.

En el piso de esas piezas, además de los restos de la argamasa desprendida de los muros caídos, se han encontrado también pedazos de vasijas de cerámica vidriada verde característica del período colonial; y en una parte de la tapia que sigue de pie se halló el recubrimiento de un mortero.

Hasta ahora ninguna institución oficial se ha ocupado de rescatar los pocos vestigios de este importante monumento histórico: el edificio más antiguo de la extensa región bañada por los ríos San Pedro y Conchos, que integran La Junta de los Ríos, hoy Ojinaga.

Cúspide y caída de San Pedro

Eduardo Esparza Terrazas, cronista del vecino municipio de Saucillo, escribió en su libro Santa Cruz, antigua región de los tapacolmes, Historia de la Villa de Rosales, que en 1598 fue trazado por Juan de Oñate el Camino Real de Tierra Adentro, que pasaba por el territorio de Rosales y que en 1649 fue cuando se dio “la llegada de los misioneros franciscanos que se establecieron en San Pedro de Conchos”.

De acuerdo con esta misma fuente, la misión de San Pedro de Conchos decayó a partir de 1694, cuando Santa Cruz de Tapacolmes adquirió el estatus de cabecera de misión, que hasta entonces sólo era mencionado como “pueblo de visita”, es decir, dependía jerárquicamente de San Pedro de Conchos.

Hay que destacar también que aunque la población de Santa Cruz era mayoritariamente concha, en 1693 o poco antes, llegó un grupo de tapacolmes provenientes de la región de Ojinaga, donde el río Conchos confluye con el rio Bravo. Este arribo en masa fue obra de una táctica político-militar de los españoles para “concentrar y controlar mejor a la población”.

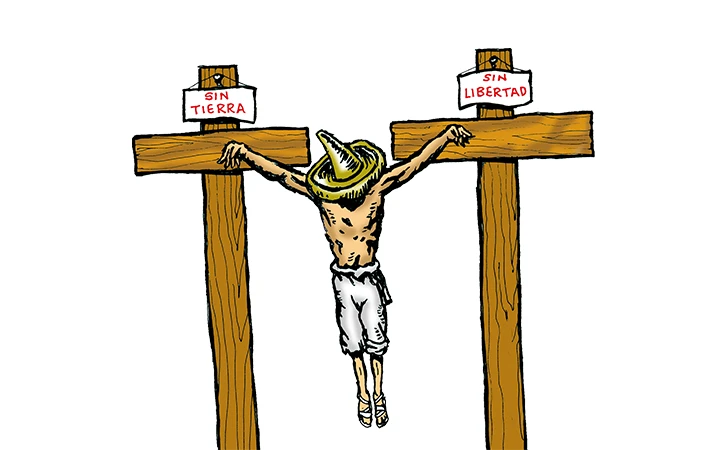

Los tapacolmes formaban parte de la confederación de los conchos y desde 1645 eran catalogados como “rebeldes” y, mediante sus prácticas de dominio colonial, los desplazamientos en masa de tribus o pueblos, los españoles habían desterrado a punta de espada y arcabuz a los tapacolmes.

De ese desplazamiento de casi 600 kilómetros, que incluyó largos tramos de desierto, no hay registro; y muchos indígenas pudieron morir de hambre, frío o cansancio durante su curso; pero para los españoles, eso no importó porque los trataban como ganado y el destino último de tal cambio era someterlos a la explotación esclavista.

Entre el Siglo XVII y el inicio del XIX, la Corona Real de España otorgó “mercedes reales”, “mercedes de tierra” y “encomiendas”, que eran gratificaciones o concesiones del Estado a cambio de grandes tributos a las personas que la ayudaron a vencer militarmente o a domesticar ideológicamente, mediante la prédica religiosa, a los pueblos prehispánicos.

Si bien es cierto que la esclavitud de los indios estaba prohibida por la legislación vigente en España, la monarquía colonial la permitió hasta por 10 y 20 años en el caso de quienes se resistieran a su dominio, lo que provocó que la esclavitud abierta o disfrazada y la cacería de rebeldes fueran un negocio muy productivo durante todo el periodo colonial (1521-1821).

En la región norte de la Nueva España, en agosto de 1680, inició una serie de rebeliones en la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís, Nuevo México (hoy sólo Santa Fe), que obligó a los españoles e indios amigos a huir hacia el sur. Esto provocó que, durante más de 10 años, esa provincia quedara libre de invasores y que los pueblos indígenas de otras regiones se rebelaran.

Los julimes, conchos y tapacolmes se alzaron en armas en las riberas del río San Pedro; y su lucha se sostuvo de mayo de 1684 a enero de 1685. El alcance de estas revueltas fue tal que la Corona Española se vio obligada a redoblar sus efectivos y pertrechos militares, entre los que destacó la constitución de los presidios armados en la porción septentrional de la Nueva Vizcaya.

El más cercano a la región del río San Pedro fue el que se instaló en San Francisco de Conchos, erigido en 1687. Dos años después, en 1689, se fundó otro, en la localidad de Julimes, que era, por cierto, pueblo de visita de Santa Cruz de Tapacolmes. Desde entonces, la exmisión de San Pedro de Conchos no figuró más entre las localidades importantes.

Notas relacionadas

La gimnasia, como forma de actividad física, surgió en la prehistoria.

Hace unos años el mundo era regido por una jerarquía internacional establecida por un monarca triunfante, el capitalismo occidental, y dirigida por Estados Unidos y Europa.

Los bombardeos de Estados Unidos (EE. UU.) en el Caribe contra lo que llaman “narcolanchas” y la aproximación de la armada estadounidense a aguas venezolanas es en realidad una cortina de humo para ocultar el verdadero propósito.

El proceso revolucionario de 1910-1917 es un momento constitutivo del carácter capitalista del Estado mexicano.

Durante el mes de noviembre estará vigente la medida para racionar el suministro de Gas Licuado.

La extorsión aumentó 26% con la presidenta Sheinbaum en comparación con el mismo periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El relanzamiento del casi fenecido Partido Acción Nacional (PAN) representa un intento más de la derecha mexicana ultraconservadora de salir a flote después de la derrota que le impuso Morena en 2018.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunieron recientemente en la Casa Blanca.

Marx afirma que “la humanidad se plantea siempre únicamente los problemas que puede resolver, pues el propio problema no surge sino cuando las condiciones materiales para resolverlo ya existen o, por lo menos, están en vías de formación”.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció apoyos económicos directos para vivienda, comercios, agricultores y reconstrucción de infraestructura tras las afectaciones en cinco estados.

Todos nos hemos enterado del genocidio al que Israel está sometiendo al pueblo palestino; aunque algunos se nieguen a creerlo y otros traten de ocultarlo o justificarlo, la realidad está ahí.

Uno de los efectos menos visibles, pero más profundos, del capitalismo es la atomización de la sociedad.

El aumento en transferencias se verá acompañado de reducciones en convenios y fondos para atención médica.

No hay duda de que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. Tampoco hay respuestas contundentes de la Organización de las Naciones Unidas, ni intervenciones sólidas de otros Estados para frenar la masacre.

Opinión

Editorial

Un recuento poco optimista de las noticias nacionales

Todos estos males asolaron a los mexicanos, aunque mes con mes y trimestre con trimestre se observara el predominio de alguno de ellos.

Las más leídas

BYD da marcha atrás en México y confirma su mayor fábrica de América en Brasil

¿Qué es el socialismo con características chinas?

Violencia, desastres e infraestructura vulnera educación en México

“El imperialismo no puede con Venezuela”: Maduro desafía a EE. UU.

Sube el precio de la gasolina en 2026: nuevas cuotas desde el 1 de enero

A tres años de la nacionalización del litio, México sigue fuera del mapa de las baterías eléctricas

Escrito por Froilán Meza

Colaborador