La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.

El poema La suave Patria, de Ramón López Velarde, fue publicado en 1921: la Revolución de 1910-1920 acababa de concluir y el país se debatía entre su pasado rural tradicional y las promesas de una modernización capitalista aún incipiente. El propio poeta parece habitar esa zozobra, oscilando sin caer, dividido entre el espejismo edénico de la vida provinciana del Porfiriato y un futuro incierto, del que lo que más teme es la creciente influencia angloamericana sobre México.

En La suave Patria, López Velarde canta la intimidad del país para contemplarla bajo la luz implacable de la melancolía. Por eso no sorprende que se haya definido al poema como fruto de la nostalgia. En esa línea, José Emilio Pacheco afirma que el poeta “se despide de un México que fue suyo y que se borra y se pierde para siempre”, mientras que Francisco Monterde describe el momento como “la precipitada huida del país hacia el futuro”. Aunque algunos han querido ver en La suave Patria el poema épico que la Revolución no produjo, lo cierto es que dista mucho de ser una épica de la gesta revolucionaria. Más bien, se trata de un poema lírico que le permite a López Velarde despedirse del México que la propia Revolución había vuelto inviable.

La forma del poema tampoco responde a convenciones tradicionales. Muy por el contrario, se vale de técnicas de vanguardia que permiten múltiples niveles de lectura. Así, siendo “fruto de la Revolución, era al mismo tiempo (...) revolucionario en la forma”.

En cuanto a su concepción, López Velarde se impuso el desafío de escribir un poema lírico desde un registro que no le era propio. Ante esta tarea, se planteó una pregunta esencial: “¿cómo torcerle el cuello a la epopeya sin matarla (...)?” Es decir, cómo cantar con una “épica sordina”.

En otras palabras, La suave Patria es un texto sui generis que se sitúa en un terreno ambiguo: adopta la forma de un poema épico, pero emplea recursos líricos para hablar, no de los hechos históricos o políticos de la nación, sino de su dimensión más íntima y subjetiva. Por eso, Evodio Escalante lo considera un texto híbrido, fuera de lugar, situado entre la objetividad de la épica y la radical subjetividad de la lírica. En resumen, se trata de un poema épico concebido para ser dicho más que cantado.

El poema está dividido en cuatro partes. La primera es un “proemio” en que el poeta –hasta entonces tenor lírico que sólo había cantado el “íntimo decoro”– se mantiene aún fuera de lo objetivo y declara en primera persona su decisión de abandonar la lírica, de forzar la voz para intentar una “épica mesurada”. La invocación inicial marca ya una transición hacia lo épico. Tras este prólogo, López Velarde adopta una estructura dramática, dividiendo el poema en dos actos y un intermedio.

En el primer acto se produce el descubrimiento de la Patria “tentada por la industria”. Asimismo, se establece un contraste entre la capital y la provincia, entre ciudad y campo, que se alternan. Para López Velarde, la ciudad representa un paraíso de pecado, mientras que la provincia, en cambio, aparece como un paraíso perdido, una realidad edénica e inmóvil cuyos valores éticos y estéticos se oponen a la civilización industrial.

Dentro del poema, la provincia rural simboliza el alma de México: un espacio idílico amenazado por la modernidad. En este contexto, el poema rechaza la ideología urbana y privilegia una ideología rural. En suma, el poeta reafirma su fe en el campo frente a la ciudad, en el modo de vida tradicional frente al progreso.

El “intermedio” ocupa un lugar significativo, ya que introduce una pausa retrospectiva que funciona como punto de intersección en la estructura del poema. En esta sección, el poeta emprende un “viaje hacia atrás” evocando la figura de Cuauhtémoc.

El segundo acto, que cierra el poema, expresa la esperanza de que México logre reconciliar su pasado con su futuro. En este marco, López Velarde propone a la Patria como remedio que permanezca “siempre igual”, una advertencia que señala como camino de bienestar la vocación agrícola del país. Desea, en definitiva, que México siga siendo un país agrícola y no ceda ante la industrialización.

De este modo, el poeta recurre a imágenes cargadas de melancolía para evocar y anticipar el inminente declive de un México anclado en su identidad católica, agraria y provinciana. En última instancia, lanza una protesta contra el avance de la anglosajonización, que ya entonces parecía amenazar el “ánima” y el “estilo” de la Patria.

Notas relacionadas

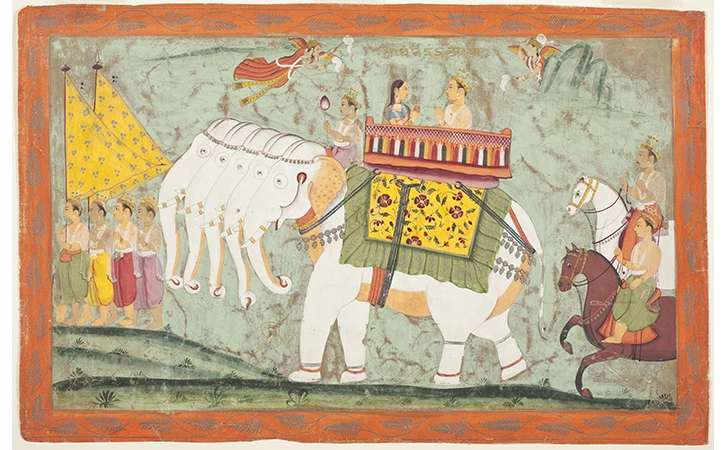

En el vasto y enigmático telón de fondo de las antiguas tradiciones de la India, los Vedas se erigen como los fundamentos que sostienen la esencia espiritual y filosófica de toda una civilización.

Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

Frente a Trump, el Estado mexicano invocó el respeto al derecho internacional y a la no intervención, pero al mismo tiempo ajustó políticas, aceptó presiones y terminó negociando bajo condiciones impuestas.

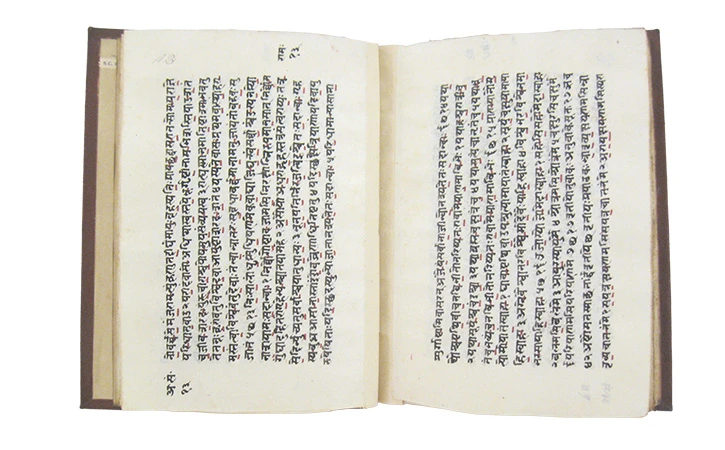

Los Vedas constituyen unas colecciones de himnos religiosos, compuestos en una lengua que recibe por ello el nombre de védico, de la que eran portadores los invasores indoeuropeos que penetraron en la India.

La tercera colección de los Vedas es el Sama-Veda; está estrechamente vinculada al Rig-Veda y constituye una especie de manual para el culto, pues sus himnos estaban destinados a cantarse durante los sacrificios.

Es un rico conjunto de ritos domésticos, himnos nupciales y funerarios, fórmulas de conjuros contra enfermedades, de expiación de pecados, de conservación del amor, etc.

Nos hemos enterado que durante el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro fueron asesinados los integrantes de su guardia personal. 32 militares cubanos eran los que formaban parte de dicho cuerpo de seguridad, quienes murieron defendiendo la soberanía del país bolivariano.

El Atharva Veda, uno de los libros sagrados de la India, nos ha llegado en dos recensiones, la de la escuela de los Shaunakiyas y la de la escuela de los Paippaladas.

Durante la madrugada del pasado tres de enero, Estados Unidos (EE. UU.) lanzó un ataque sorpresa contra Venezuela.

Vivimos en una época en la que el pasado se ha vuelto incómodo.

La palabra Veda significa “conocimiento” y según la tradición constituye la sabiduría revelada o, literalmente, “escuchada”.

El estudio demuestra que el Virus del Papiloma Humano tipo 16 ha acompañado a los humanos modernos desde hace mucho tiempo.

Entre julio y diciembre, legisladores de Morena, fundamentalmente, aprobaron dos paquetes de aranceles que, lejos de ser decisiones aisladas, configuran una línea política clara y persistente.

La literatura sánscrita es la más antigua manifestación cultural indoeuropea.

Opinión

Editorial

Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación

A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.

Las más leídas

Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam

Gobierno confirma identidad de “El Mencho”; suspenden clases en varios estados

Casas sin gente, gente sin casa en Puebla

Corea del Norte reelige al líder Kim Jong-un

Groenlandia rechaza “apoyo sanitario” de Estados Unidos

Técnicos Azucareros de Cuba agradecen ayuda humanitaria que llega desde México

Escrito por Miguel Alejandro Pérez

Maestro en Historia por la UNAM.