Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

Comienzo por aclarar que la consigna del título, de escandalosa connotación, es en realidad un plagio. Hacia 1970, los filósofos Hans Belting y Arthur Danto postularon, cada uno por su propia cuenta y paralelamente, la teoría del fin del arte.

Para desgracia de los nostálgicos del “gran pasado artístico”, se trata de algo bastante más complejo que el gastado tópico de afirmar que el arte actual refleja inequívocamente la decadencia del capitalismo.

Antes de exponer la teoría del fin del arte, detengámonos brevemente en dos puntos, a propósito de la afirmación anterior. Primero: la historia del arte no tiene puntos de llegada; se trata de un proceso ininterrumpido al interior del cual suceden contradicciones internas (igual que en todo proceso). Es, por tanto, imposible afirmar que la historia de la creación artística tenga un fin particular, una meta final o incluso una ruta a seguir.

Segundo punto. La decadencia del capitalismo –etiqueta absolutamente precisa para describir nuestra sociedad actual– debe entenderse como una especie de macroproceso histórico, que sólo culminará a lo largo de varios siglos; tal proceso presenta en su desarrollo interno episodios de combate entre lo viejo y lo nuevo que no siempre se resuelven en favor de lo nuevo. Es este fenómeno general lo que, en efecto, refleja la cultura –y el arte, como la más autoconsciente de sus expresiones–; pero lo hace sólo en un sentido muy amplio. Hay un abismo entre eso y afirmar ramplonamente que el arte de hoy es feo porque el capitalismo ha entrado en una decadencia de caída libre.

Examinemos ahora el planteamiento central de la teoría del fin del arte. Belting y Danto afirman, cada uno con matices diferentes, que el arte, o mejor dicho, nuestra concepción colectiva sobre el arte, no es un fenómeno inherente a la actividad humana y, por tanto, temporalmente universal, sino que es apenas un momento histórico en el desarrollo de la humanidad: desde principios del renacimiento (1400) hasta 1960, aproximadamente.

El razonamiento no es sencillo. Se trata de una abstracción analítica en la que debemos separar tres elementos, y en la que la palabra arte y sus derivaciones se embrollan unas contra otras. Estos tres elementos son: 1) la práctica humana creativa objetiva, real (es decir, lo que tradicionalmente entendemos como actividad artística); 2) los productos objetivos y reales de esa práctica, productos que son perceptibles por nuestros sentidos (lo que tradicionalmente entendemos como obra de arte); y 3) la sistematización mental de lo anterior en la abstracción conceptual más general: el arte; es decir, el arte como concepto y como forma de entender todos los elementos que participan en el proceso.

Lo que la teoría del fin del arte plantea es, entonces, una continuidad temporal de los dos primeros elementos que, en efecto, han acompañado a las prácticas humanas desde los orígenes más primitivos. La actividad creativa y sus productos materiales han existido, pues, desde que existe la propia humanidad; y seguirán existiendo mientras existamos nosotros.

Algo bien distinto sucede con el tercer elemento de nuestra lista. No se trata aquí de un fenómeno objetivo y real, sino de su reflejo en nuestra conciencia, bajo la forma de esquemas teóricos. Y es precisamente en este tercer elemento donde se produce la ruptura que identifican Danto y Belting.

El concepto no representa más al fenómeno que pretende abarcar (una ruptura entre el significado y el significante, como se diría en lingüística). El fenómeno se ha modificado a tal grado –gradual y lentamente, es cierto, pero el resultado es ya un cambio radical– que ya no cabe en las delimitaciones del concepto. Y entonces el concepto resulta obsoleto, anticuado, inoperante.

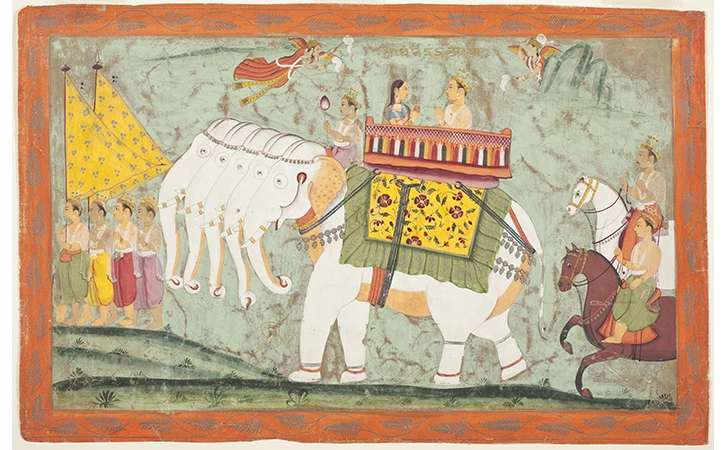

Y lo que sucede hacia el futuro se plantea también hacia el pasado: hubo una época, que abarcó varios milenios, en la cual estas prácticas creativas no encajaban todavía con el concepto moderno de arte. Belting titula uno de sus libros, por ejemplo, Imagen y culto. Una historia de la imagen antes de la era del arte.

La teoría del fin del arte abreva inequívocamente de las filosofías posmodernas, y de hecho expone sus ideas en el registro retórico típico de esta escuela. Se habla, por ejemplo, del “cambio de paradigma” que implica el fin del “gran relato” del arte, etc. La premisa central, sin embargo, permanece.

Adolfo Sánchez Vázquez habla en su sistema estético de esquema de percepción. La premisa es la misma: no podemos enfrentarnos a todas las obras de la historia humana con los mismos cánones de apreciación. Es decir, quien se encasilla en una forma particular de entender el arte, queda privado de entenderlo en toda su riqueza, privado de apreciar expresiones artísticas de otras culturas y de otras épocas.

Notas relacionadas

Frente a Trump, el Estado mexicano invocó el respeto al derecho internacional y a la no intervención, pero al mismo tiempo ajustó políticas, aceptó presiones y terminó negociando bajo condiciones impuestas.

En Inglaterra, una mujer soltera llamada Mary Wollstonecraft publicaba un libro llamado Vindicación de los derechos del hombre.

Nos hemos enterado que durante el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro fueron asesinados los integrantes de su guardia personal. 32 militares cubanos eran los que formaban parte de dicho cuerpo de seguridad, quienes murieron defendiendo la soberanía del país bolivariano.

La razón de la historia, es decir, aquello que explica el movimiento social y los cambios históricos en las distintas etapas históricas, no son las figuras de los grandes hombres.

Durante la madrugada del pasado tres de enero, Estados Unidos (EE. UU.) lanzó un ataque sorpresa contra Venezuela.

Vivimos en una época en la que el pasado se ha vuelto incómodo.

Las luchas sociales en sí mismas no son revolucionarias.

El estudio demuestra que el Virus del Papiloma Humano tipo 16 ha acompañado a los humanos modernos desde hace mucho tiempo.

Entre julio y diciembre, legisladores de Morena, fundamentalmente, aprobaron dos paquetes de aranceles que, lejos de ser decisiones aisladas, configuran una línea política clara y persistente.

Su primera novela fue Lanark, una vida en cuatro libros. En

Ha sido muy habitual que las retóricas de Washington se concentren especialmente en tres problemáticas candentes de la geopolítica estadounidense.

El texto de Paul Lafargue El derecho a la pereza no puede ser entendido propiamente como una utopía, al menos no en el sentido clásico del término.

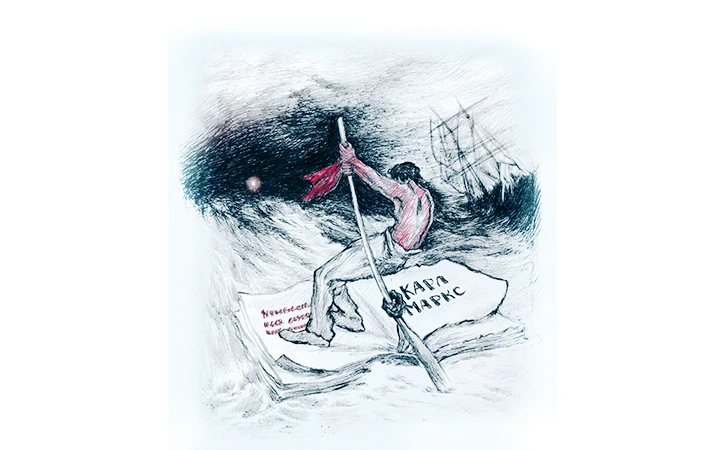

En un cartel titulado Al faro de la internacional comunista realizado por V. Spassky en 1919, se puede observar a un obrero navegando sobre una balsa salvavidas en forma del Manifiesto del partido comunista de Marx y Engels hacia una luz.

Cada cual construye sus memorias y elige si éstas serán un fardo o un acicate para la construcción del futuro

Opinión

Editorial

La privatización de la Educación Superior

Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes.

Las más leídas

SEP despide sin previo aviso a Marx Arriaga; intentan desalojarlo con policías

Conquista Donovan Carrillo dos finales olímpicos en patinaje artístico

Principales potencias económicas son las que más consumen tierras raras: UNAM

Día del Amor y la Amistad dejará derrama de 36 mil 200 millones en México

Vacunas contra sarampión se agotan por alta demanda

Drenaje en la GAM sigue colapsado seis meses después de la inundación

Escrito por Aquiles Lázaro

Licenciado en Composición Musical por la UNAM. Estudiante de la maestría en composición musical en la Universidad de Música de Viena, Australia.