En Inglaterra, una mujer soltera llamada Mary Wollstonecraft publicaba un libro llamado Vindicación de los derechos del hombre.

Todos tenemos una concepción del mundo. Podemos ignorarla, podemos no ser conscientes de ella. La mayoría de las veces jamás cuestionaremos su origen y, sin embargo, la reproducimos en cada acto, cada gesto, cada acción de nuestra vida cotidiana. Esta concepción del mundo es lo que entendemos como “sentido común”. Sin embargo, el sentido común, como señalara Lucrecio, no surge de la nada “nil posse creari de nihilo” (Nada puede crearse de la nada). ¿De dónde proviene entonces el sistema de ideas que rigen nuestra conducta, moral y ética? Este sistema de ideas, que conocemos como ideología, es producto de una filosofía, de una concepción del mundo cuyos fundamentos se nos escapan dado que solo nos es dado comprender sus efectos, mientras sus causas, sus orígenes, permanecen intencionalmente ocultos. Muchas veces nos negamos nosotros mismos a ir más allá de la simple apariencia, por miedo a caer en un mundo desconocido y confuso en el que las “sólidas” verdades se desvanecen en el aire. Así, nuestra conciencia termina por configurarse con ideas que son ajenas a nuestra realidad; con la complicidad de nuestra voluntad que, por pereza o por miedo, sucumbe sin resistencia ante la fuerza implacable del aparato ideológico dominante.

Estas ideas que rigen nuestra conducta y nuestra existencia cambian en la misma medida en que cambian las necesidades del sistema. Se adaptan a las exigencias de la clase en el poder en cualquier época. Si en la antigüedad fue la filosofía platónica y en la Edad Media el aristotelismo en su forma cristianizada con San Agustín y Santo Tomás; en el capitalismo naciente lo fueron las ideas de libertad e individualismo emanadas de los pensadores de la ilustración: Kant, Locke, Voltaire, etc. Todos estos pensadores compartían, no obstante, algo que nuestra época ha perdido. Sus ideas provenían de un rigurosos sistema lógico que otorgaba a su filosofía una potencia que llegaba a hacerla irrebatible. A pesar de que la modernidad, con su característico desdén hacia el pasado, pretende imponer sus ideas oscureciendo la historia, la verdad simple y cruda es que su filosofía no se sostiene ya de nada. Todos los principios que defiende caminan con pies de barro y al menor cuestionamiento se desmoronan.

Defender la nada como principio es un absurdo. La libertad absoluta formulada a partir del nihilismo choca contra una realidad social cuyas leyes derrumban de un soplo todo el mito de la libertad absoluta del que su más aberrante vástago es la idea del libre mercado y la libre competencia. Es tan pueril y hueca la pseudológica del posmodernismo que priva en la conciencia social de nuestros días, que todo aquél que se decida realmente a estudiarla comprenderá, sin devanarse la sesos, que es falsa, insulsa y hasta repulsiva. Un ejemplo solo quiero dar de ello.

La “filosofía”, así, entre comillas, que anida en la conciencia de los hombres de nuestro tiempo podría dividirse toscamente en dos: el “darwinismo social” de los de arriba, y el “estoicismo” de los de abajo. A pesar de que la ideología es una para todos y tiene como principal característica la obediencia quieta y sumisa de la clase trabajadora, no olvidemos que la clase explotadora requiere también convencerse de su papel histórico. Nadie que haga el mal se piensa realmente malo. Muchos hombres en su inconsciencia destruyen y arruinan a otros convencidos en su fuero interno de que están haciendo el bien. El sueño tranquilo no pertenece más a los justos. Así, el darwinismo social, padre ideológico del fascismo, establece que en la sociedad como en la naturaleza hay seres que nacen para mandar y seres que nacen para obedecer. Los pobres nacen dotados de un alma de palo y un corazón de liebre, de tal manera que quedan naturalmente impedidos para hacer algo más que obedecer. Mientras que los ricos, “hombres activos e inteligentes”, naturalmente seleccionados para acumular, mandar y ordenar, deben aceptar su condición haciendo consciente su superioridad. Esta patraña se la han repetido tantas veces que han terminado por creérsela.

Por otro lado, a los de abajo, a la clase trabajadora, dado que no puede subyugársele tan fácilmente a su condición de esclavo, se le espeta un discurso diferente. Ella debe sufrir por su propio bien. Debe aceptar los sacrificios que la vida le impone no en aras de ganarse la salvación o el paraíso: ese discurso ha quedado obsoleto; sino porque sólo así podrá aspirar a pasarse a los de arriba. El sueño de la clase media se apodera de la conciencia de todos los hombres que deben trabajar para vivir. Mientras los “reyes de la selva” se quedan con la tajada del león, a las criaturas más pequeñas se les permite pelear hasta la muerte por los despojos. Tal vez si se aprietan el cinturón, si “aceptan los recortes”, logren, con ese instinto ahorrador que tan poderosos hizo a los de arriba, llegar algún día a ser como ellos. Es ahí donde el estoicismo y el existencialismo, dos formas del idealismo más reaccionario, se vuelven útiles. “Imaginemos a Sísifo feliz” escribe Camus en La felicidad y lo absurdo. Qué elegante y almibarada tontería. Sísifo, el titán castigado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba que al alcanzar la cima cae nuevamente y le obliga a repetir la acción hasta la eternidad, es una analogía con la que el “ganador del premio Nobel” induce al hombre sufriente a soportar su carga sin lamentarse. ¡Ya ni quejarse está permitido! Sufrir y callar, ésa es la consigna. Mejor aún. Sufre, calla y sé feliz, entonces habrás encontrado el verdadero sentido de la vida.

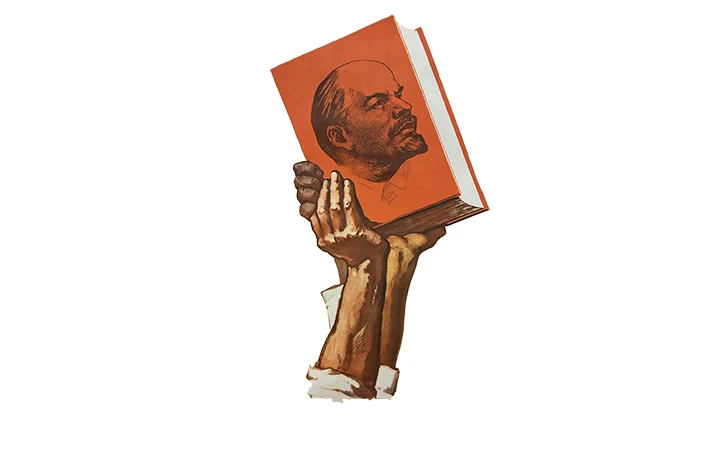

No hay recetas, frases o discursos que nos revelen como una epifanía el sentido de la vida. Por el contrario, hay toneladas de ideología que a través de películas, libros de superación o frases manidas en redes sociales, lo oscurecen. La conciencia de la realidad sólo puede otorgárnosla el estudio tenaz e ininterrumpido de la misma; contrastado con la actividad y el trabajo que nos permita alcanzar en la práctica el último criterio de verdad. El extremo opuesto es también peligroso. Refugiarse en una frase, una tesis o una sentencia termina por hacer languidecer la fuerza de toda teoría, por muy revolucionaria que ésta sea. La ciencia, la verdadera filosofía, no se encuentra, como el amor de Horacio, fácilem parabilemque (fácil y a la mano). Todo lo contrario. Como arguyera el padre de la ciencia social moderna, de la auténtica filosofía revolucionaria en su obra magna El Capital: «En la ciencia no hay caminos reales, y sólo tendrán esperanzas de acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no teman fatigarse al escalar por senderos escarpados». Todos están capacitados para escalar esos senderos; algunos están más que obligados a hacerlo. Negarse por miedo a la verdad es cobardía, no hacerlo por pereza es apatía, indiferencia y debilidad. Ninguna de estas razones justifica la indolencia.

Notas relacionadas

La razón de la historia, es decir, aquello que explica el movimiento social y los cambios históricos en las distintas etapas históricas, no son las figuras de los grandes hombres.

Las luchas sociales en sí mismas no son revolucionarias.

Su primera novela fue Lanark, una vida en cuatro libros. En

El texto de Paul Lafargue El derecho a la pereza no puede ser entendido propiamente como una utopía, al menos no en el sentido clásico del término.

Cada cual construye sus memorias y elige si éstas serán un fardo o un acicate para la construcción del futuro

La naturaleza es uno de esos conceptos que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones según el punto de vista desde el que se estudie.

En su diálogo Fedro, Platón nos invita a preguntarnos qué significa realmente la buena escritura y cómo un discurso puede llevarnos a descubrir la verdad.

La crítica de Morena y las medidas que adopta para combatir el capitalismo son superficiales.

Uno de los principios básicos de las sociedades capitalistas es el individuo.

La productividad se erige como una virtud moral fundamental para el capitalismo, pero no porque se conciba como un valor moral, sino porque sirve a sus intereses específicos.

Durante los últimos años, las sociedades han prestado mucha atención a la naturaleza. Esta revaloración, en parte, se explica por los cambios drásticos que los ecosistemas sufren debido a la transformación humana en ellos.

Vivir acorde con la naturaleza

Es necesario aprender críticamente de lo que leemos.

La auténtica tradición política en favor de los sectores oprimidos y explotados no es relativista.

Opinión

Editorial

Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación

A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.

Las más leídas

La nube no existe, es la computadora de alguien más

Localizan sin vida a madre buscadora en Mazatlán

Sheinbaum autoriza ingreso temporal de militares de EE. UU. para entrenamiento conjunto

Sempra retrasa proyecto de gas natural en Baja California

CDMX exigirá placas, licencia y seguro para patines y bicicletas eléctricas

Robo de cable de cobre afecta al Metro de la CDMX

Escrito por Abentofail Pérez Orona

Licenciado en Historia y maestro en Filosofía por la UNAM. Doctorando en Filosofía Política por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).