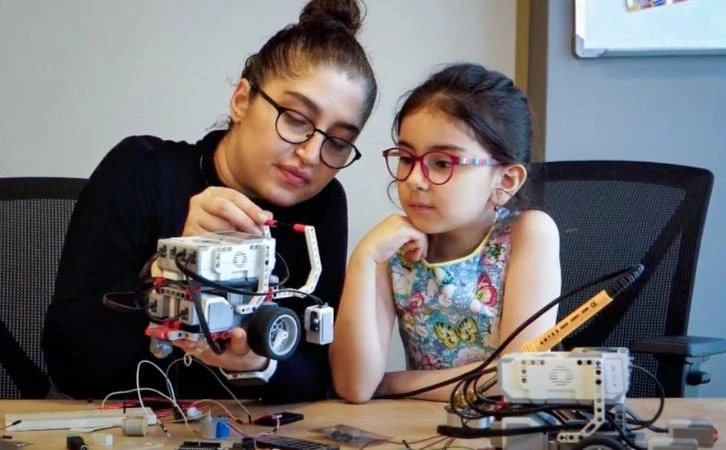

Alrededor del 35 por ciento de las graduadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres.

Una imagen increíblemente detallada del universo se hizo viral en las redes sociales el pasado lunes 11 de julio. Se obtuvo mediante el telescopio espacial “James Webb” (el más potente hasta la fecha), lanzado al espacio el 25 de diciembre de 2021. ¿Qué información del universo puede obtenerse mediante dicho telescopio? ¿Cuáles son los alcances y las aplicaciones de los datos obtenidos? ¿Qué vemos y cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona un telescopio?

De toda la radiación electromagnética (luz) solo podemos ver una parte a simple vista, el espectro visible. No podemos ver las ondas que son más “alargadas” que la luz roja (llamada radiación infrarroja, como las microondas y las ondas de radio) ni tampoco aquellas que están más “apretadas” que la luz azul (como la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma).

El sentido de la vista combina procesos físicos y fisiológicos: los objetos absorben una parte de la luz y reflejan otra. A decir de Javier Santaolalla, estos rayos llegan a nuestra córnea y pasan por el cristalino hasta formar la imagen del objeto en la retina, donde se encuentran los conos y bastones. Estos últimos son células que trasforman las señales lumínicas en señales eléctricas, mismas que viajan a través del nervio óptico hasta el cerebro. En este complejo arreglo de órganos se regula, además, la cantidad de luz y se enfoca, colorea, voltea y procesa la imagen formada.

Para explicar la parte geométrica pensemos en una lente convergente, como una lupa. El objeto refleja una parte de la luz que recibe. Si el objeto se halla muy lejos, los rayos atraviesan la lente y se concentran en un punto llamado “foco”. Dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto de la lente será el tamaño y la posición de la imagen que se forma. En el caso de la vista el cristalino funciona como lente y la retina como pantalla. Bajo estos principios ópticos también operan los telescopios.

Los telescopios espaciales son satélites artificiales que se lanzan al espacio y se ponen en órbita para obtener datos e imágenes del universo (galaxias, estrellas, planetas y cuerpos celestes) con una gran resolución y precisión. Hasta antes del “James Webb”, el telescopio espacial más potente había sido el “Hubble”, se puso en órbita en 1990 y aún continúa en uso.

Por su parte, el telescopio “James Webb” potencia, con mucho, los alcances y posibilidades del “Hubble”. Se trata de un proyecto de la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Dicho dispositivo orbita a una distancia de 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, tiene una masa de 6.2 toneladas y el tamaño de una cancha de tenis. Su espejo principal (con diámetro de 6.5 metros) está formado por 18 hexágonos plegables de berilio recubiertos por una capa de oro que le dan la apariencia de un panal gigantesco. Otras de sus características son las siguientes: se especializa en el estudio de la radiación infrarroja, genera al día alrededor de 57 gigabytes de datos, debe hallarse a una temperatura menor a -220 °C (no le llega la luz del sol) y, dada su lejanía, se programó para actualizarse y repararse “a sí mismo”.

Con el telescopio espacial “James Webb” se obtendrán imágenes de cuerpos celestes increíblemente precisas; se estudiarán galaxias lejanas, planetas y sistemas solares muy antiguos. Permitirá, además, determinar la composición química de las atmósferas de planetas de otros sistemas solares y detectar y enfocar objetos en movimiento.

La imagen viral que vimos en redes sociales nos muestra cómo se veía una porción del universo hace cuatro mil 600 millones de años. Esto se sabe porque mediante el color es posible conocer la distancia y, con ella, el tiempo que tarda la luz emitida por el cuerpo en llegar al telescopio.

Este potente dispositivo proveerá al hombre de imágenes de gran belleza, pero sobre todo de información sobre “invisibles universos” de tiempos muy remotos.

Notas relacionadas

El C3S reportó que en el hemisferio sur predominaron temperaturas muy calidad; mientras que en el norte hubo olas de frío severas.

Para albergar las mayores reservas petrolíferas, los venezolanos han tenido que hacer muy poco o nada.

El polen es ese polvito que desprenden las flores. La transferencia del polen de una flor masculina a una femenina se llama polinización.

El estudio demuestra que el Virus del Papiloma Humano tipo 16 ha acompañado a los humanos modernos desde hace mucho tiempo.

El primer fenómeno astronómico será un eclipse total lunar o también llamado “Luna de sangre”.

Con una inversión de apenas seis mil millones de pesos, se afirma que alcanzará los 314 petaFLOPS, colocándola teóricamente entre las más potentes del mundo.

Marte es un objetivo prioritario para la exploración humana, ya que es uno de los pocos lugares en el sistema solar donde pudo haber existido vida.

Organizaciones que superan desafíos como la modernización de infraestructura tienen mayores posibilidades de implementar IA.

Los investigadores chinos replican avances occidentales de primer nivel apenas meses después de que se publiquen.

Establecerá un récord para el siglo XXI.

El Sol muestra alta actividad, con fulguraciones intensas y eyecciones de masa coronal dirigidas hacia la Tierra.

La actividad agrícola ha saltado a la palestra nacional debido a las protestas de miles de campesinos de alrededor de 20 estados de la República.

El objeto celeste se podrá observar con telescopios avanzados.

Además del CO₂, el metano subió 16 por ciento y el óxido nitroso 25 por ciento en comparación con los niveles preindustriales.

Opinión

Editorial

Reforma electoral: otro paso hacia la centralización del poder

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Las más leídas

México, cada vez más cerca de una crisis de pensiones

Sin luz y sin agua, dirigentes de Antorcha denuncian impactos ambientales por centros de datos

Adán Augusto López y el proyecto inmobiliario de 914 millones de pesos

Colectivos convocan a campaña de acopio para ayudar al pueblo cubano

Con armamento y equipo militar ingresarán 19 marinos estadounidenses a México

Escrito por Daniel Lara

Licenciado en Física por la UNAM y Maestro en Administración de Negocios. Docente de Física y Matemáticas en la UDEG y en la UPA. Actualmente se desempeña en la Dirección General de Estadísticas Económicas del Inegi.