Poco o nada de lo que se ha informado en los grandes noticieros de televisión y en redes sociales en los últimos días sobre lo que ocurre en Venezuela posee un tono inocente o un genuino afán de veracidad.

El conocimiento alcanzado por la humanidad a lo largo de su existencia es lo suficientemente amplio como para que quienes deseen comprender la ciencia adquirida se enfrenten a un problema de difícil solución. ¿Qué debemos conocer? ¿Por dónde debemos empezar nuestro estudio? Esto es natural; grandes pensadores se han enfrentado a estas preguntas. El problema del inicio del conocimiento científico no es menor, y la respuesta a esta pregunta nos revela ciertas concepciones que nos orientan hacia una u otra parte de la ciencia. Dependiendo de la concepción teórica de cada quien, se tiende a discriminar lo que no consideramos fundamental. Si lo estudiado es tan vasto, podría pensar alguien, hay que enfocarse en lo verdaderamente importante; lo demás sería una pérdida de tiempo.

Sin embargo, aun aceptando que debemos focalizar el estudio –pues pretender conocer todo acerca de todas las cosas puede llevarnos a perdernos en problemáticas poco relevantes–, es necesario que el criterio para discriminar el conocimiento sea producto de una reflexión profunda acerca de la naturaleza del saber y de su importancia para nuestros fines.

Si partimos del hecho de que el conocimiento es importante en la medida en que ayuda a transformar nuestra realidad, es indispensable reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento. Es decir, debemos preguntarnos constantemente: ¿cuál es el conocimiento que transforma?, ¿en qué consiste el carácter transformador del conocimiento elegido?, ¿por qué se excluyen otros saberes? Esta autoevaluación constante es crucial porque, de lo contrario, corremos el riesgo de que el conocimiento alcanzado no sea producto de una búsqueda profunda y sincera del fundamento de la realidad, sino el resultado de querer reafirmar verdades que preconcebidamente asumimos como ciertas y como las únicas válidas para incidir en la transformación de nuestro entorno.

La ciencia de la transformación de la realidad, en particular de la realidad social, exige un esfuerzo intelectual por desentrañar la lógica interna de la sociedad; es decir, por explicar cuál es su razón de ser, su necesidad y la lógica de su movimiento. Para alcanzar un conocimiento científico que revele estas verdades es insuficiente un estudio parcial del fenómeno que abordemos; es imprescindible examinar el desarrollo histórico y lógico de nuestro objeto de estudio. Para comprender el pensamiento que contribuye a la transformación real, es fundamental conocer los momentos previos de esa forma de pensar. Estudiar la historia del pensamiento es un esfuerzo por entender el movimiento del pensamiento mismo, las problemáticas a las que tuvo que enfrentarse según las condiciones de su tiempo.

El conocimiento científico alcanzado es el producto del desarrollo humano en su conjunto. Es complicado, por no decir imposible, crear algo de la nada. Para arrojar nueva luz sobre problemas actuales, debemos considerar las distintas formas en que la humanidad ha procurado conocerse a sí misma. Para entender lo que somos, no podemos ignorar nuestra historia, y la historia de nuestra ciencia es clave para comprender el avance científico de nuestros días.

Ningún esfuerzo consciente por estudiar la realidad concreta será una pérdida de tiempo. Aunque aceptemos que, en ocasiones, este esfuerzo sólo nos ayudará a clarificar aspectos parciales de nuestro estudio, dicho estudio llegará a ser científico únicamente a través de un análisis profundo y un constante enriquecimiento de nuestra investigación. Ningún texto nos dará la verdad absoluta revelada. Para poder expresar ideas cada vez más certeras, debemos aspirar a comprender la ciencia de nuestro tiempo y profundizar en nuestro conocimiento, de manera que esto nos permita reflexionar desde una perspectiva más amplia sobre los problemas de nuestro presente. Si bien no hay textos que contengan verdades absolutas, también debemos reconocer que en aquello que leemos pueden coexistir unilateralidades o incluso falsedades. El conocimiento está atravesado por intereses personales, y es necesario realizar una valoración también política de lo que estudiamos. Sin embargo, esta valoración crítica será el resultado de conocer aquello que se critica, lo que hace imprescindible un esfuerzo cada vez mayor en la investigación científica.

Notas relacionadas

En su célebre obra El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, el filósofo alemán Federico Engels muestra cómo estos atributos esenciales de la especie humana son un producto histórico.

Es un poeta, dramaturgo y novelista nacido en Marsden, West Yorkshire, Reino Unido, el 26 de mayo de 1963.

Los jóvenes organizarán una jornada cultural con calenda y cuadros artísticos para exigir seguridad en sus albergues estudiantiles y que se respete su derecho a la educación.

Ocurre una paradoja en la vida pública de la sociedad moderna capitalista: las personas se tornan cada vez más individualistas.

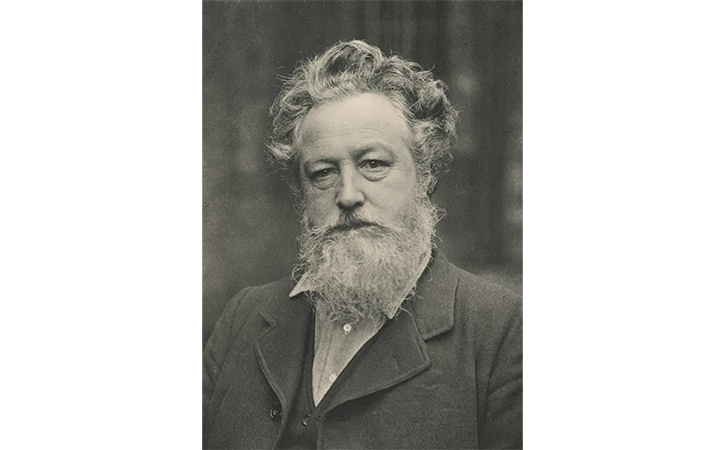

Nació el 24 de marzo de 1834 en Walthamstow, Reino Unido.

La interrogante puede parecer absurda para quien se haya planteado alguna vez este problema con algún rigor metodológico.

Escritor, ensayista y poeta romántico inglés, fue miembro de la escuela Cockney formada por la segunda generación de poetas románticos ingleses.

Afirmar que el marxismo se opone de manera absoluta al capitalismo es una tergiversación que, lejos de ser inocente, forma parte de una narrativa propagandística arraigada, especialmente, en los tiempos de la Guerra Fría.

A pesar de que nunca fue a la universidad, porque su familia no lo consideraba “apropiado”, fue una estudiante autodidacta y apasionada.

Sus primeros libros de poemas, como Un paseo por la tarde y Apuntes descriptivos (1793), apenas le dieron fama y ningún dinero.

Escritora y poetisa modernista estadounidense, nació el 15 de noviembre de 1887 en el estado de Misuri.

Hay muchos elementos para demostrar que existe una seria amenaza y planes de afianzamiento y reconquista económica, espiritual y militar provenientes de quienes han dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

Durante siglos se asumió que el artista era un ser de totalidad, capaz de abarcar todos los registros del arte: el creador como figura renacentista, curioso e inagotable, tan hábil con el pincel como con la pluma, tan dueño de la música como del lenguaje.

Es una de las figuras literarias más fascinantes y controvertidas del Siglo XX, encarnando el espíritu rebelde de la era del jazz.

Opinión

Editorial

Pobreza y desigualdad extremas bajo la 4T

Prestigiados analistas e investigadores de universidades, institutos y asociaciones civiles opinan que los avances de la lucha contra la pobreza en México no son para celebrar.

Las más leídas

Anuncian cierre de estaciones del Metro, Línea 1, en septiembre

“La 4T miente sobre cifras de pobreza”: Julio Boltvinik

Reducción de la pobreza, un engaño

El desastre agrícola en México causado por el neoliberalismo

Más de 23 millones de estudiantes regresan a clases: SEP

Suspenden transportistas megamarcha del 1 de septiembre

Escrito por Alan Luna Mojica

Maestro en Filosofía por la UAM.