Tras casi 20 años, regresa la colección a territorio mexicano, la cual exhibe el desarrollo social y político del país.

Nacida en La Habana, Cuba, el siete de agosto de 1944, Nancy Morejón es una mutipremiada poetisa, ensayista, traductora y dramaturga cubana cuyas obras han sido traducidas a diversas lenguas. Desde 1991 es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y en 1999 ingresó como miembro de número a la Academia Cubana de la Lengua.

Heredera del negrismo, ese gran movimiento de vanguardia que en Latinoamérica diera voz a los afrodescendientes, y que en Cuba tuvo su más alto exponente en Nicolás Guillén, la poesía de Nancy Morejón no es una simple continuación del tema desde la perspectiva de la raza o manifestaciones culturales como la música, la danza, sino la incorporación de la figura femenina como elemento imprescindible para entender la historia de esclavitud, injusticia y la participación de la mujer en procesos heroicos y revolucionarios.

En su análisis La poesía de Nancy Morejón, renovación de la expresión negra *, Inés María Martiatu Terry señala que, a diferencia de la mayoría de los poetas del afronegrismo, que tienden a sexualizar a la mujer negra, convirtiéndola en un símbolo de la sensualidad y reduciéndola a su dimensión carnal, Morejón “la hace consciente de su historia, de sus trabajos y sus luchas, protagonista de los sufrimientos pero también hacedora esforzada de los cambios y del futuro”.

En su artículo Nancy Morejón: “Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar” **, Julinet Pérez Figuereo señala: “En su poesía, Nancy Morejón aúna la negritud, la feminidad y la revolución sin dejar de lado lo familiar; dando vida, color y sonido a los recuerdos de las calles del barrio donde nació y creció, a sus padres, su hogar y su entorno como una importante influencia en su gusto por la literatura y la poesía.

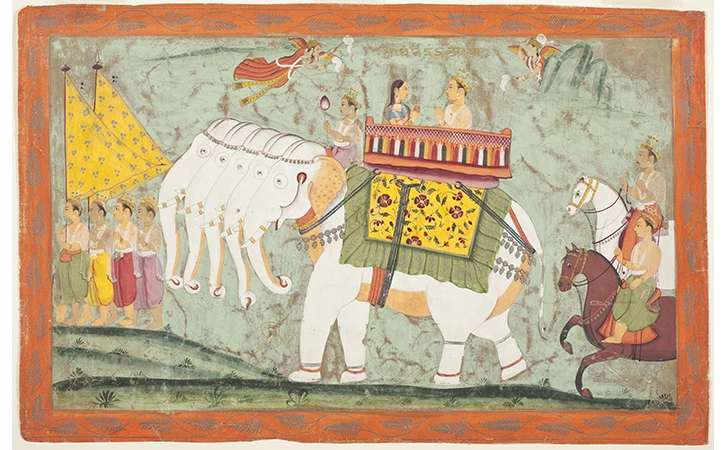

Mujer negra es uno de sus poemas más famosos; en él sintetiza los siglos de opresión y el sufrimiento de sus antepasados. Una anónima figura femenina resume en primera persona la historia de su pueblo, desde el secuestro en alguna aldea africana, la prolongada travesía marítima, el desembarco y la venta en el mercado de esclavos; los abusos del amo, los azotes, la explotación, la huida y la rebelión. Así, atravesando siglos de opresión y luchas, las descendientes de estas “reinas desoídas” (como concibe a su propia madre en otro de su poemas) abandonan su papel de símbolos de la sensualidad y el erotismo y caminan junto a los varones como protagonistas de pleno derecho de la historia, como pilares de la nueva sociedad que llegó con la Revolución Cubana.

Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar.

La noche, no puedo recordarla.

Ni el mismo océano podría recordarla.

Pero no olvido el primer alcatraz que divisé.

Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales.

Acaso no he olvidado ni mi costa perdida,

ni mi lengua ancestral.

Me dejaron aquí y aquí he vivido.

Y porque trabajé como una bestia,

aquí volví a nacer.

A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir.

Me rebelé.

Su Merced me compró en una plaza.

Bordé la casaca de su Merced y un hijo macho le parí.

Mi hijo no tuvo nombre.

Y su Merced murió a manos de un impecable lord inglés.

Anduve.

Ésta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes.

Bogué a lo largo de todos sus ríos.

Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí.

Por casa tuve un barracón.

Yo misma traje piedras para edificarlo,

pero canté al natural compás de los pájaros nacionales.

Me sublevé.

En esta tierra toqué la sangre húmeda

y los huesos podridos de muchos otros,

traídos a ella, o no, igual que yo.

Ya nunca más imaginé el camino a Guinea.

¿Era a Guinea? ¿A Benín? ¿Era a Madagascar? ¿O a Cabo

[Verde?

Trabajé mucho más.

Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza.

Aquí construí mi mundo.

Me fui al monte.

Mi real independencia fue el palenque

y cabalgué entre las tropas de Maceo.

Sólo un siglo más tarde,

junto a mis descendientes,

desde una azul montaña,

bajé de la Sierra.

Para acabar con capitales y usureros,

con generales y burgueses.

Ahora soy: sólo hoy tenemos y creamos.

Nada nos es ajeno.

Nuestra la tierra.

Nuestros el mar y el cielo.

Nuestras la magia y la quimera.

Iguales míos, aquí los veo bailar

alrededor del árbol que plantamos para el comunismo.

Su pródiga madera ya resuena. ![]()

* Revista Iberoamericana, Volúmen LXXVII.

** www.afrofeminas.com

Notas relacionadas

La última vez que se vio al poeta con vida fue el seis de julio de 1970 cuando se registró en el puesto fronterizo de Las Chinamas, en los límites con El Salvador.

El teórico alemán Theodor Adorno escribió en 1941 un ensayo titulado Sobre la música popular.

Estos jóvenes poetas, provincianos en su mayoría, al quedarse a pesar del peligro, retomaron la misión de divulgar la poesía en escuelas, instituciones y sindicatos.

Es un rico conjunto de ritos domésticos, himnos nupciales y funerarios, fórmulas de conjuros contra enfermedades, de expiación de pecados, de conservación del amor, etc.

Letras de emergencia es un “libro panfletario” porque se convenció que toda actividad artística, incluida la literaria

La literatura sánscrita es la más antigua manifestación cultural indoeuropea.

En los últimos años empezamos a usar modelos de lenguaje y chatbots para casi todo: escribir correos, aclarar dudas, resumir textos, planear proyectos, presentar ideas complejas, traducir… Son herramientas útiles, pero también cambian la forma en que pensamos.

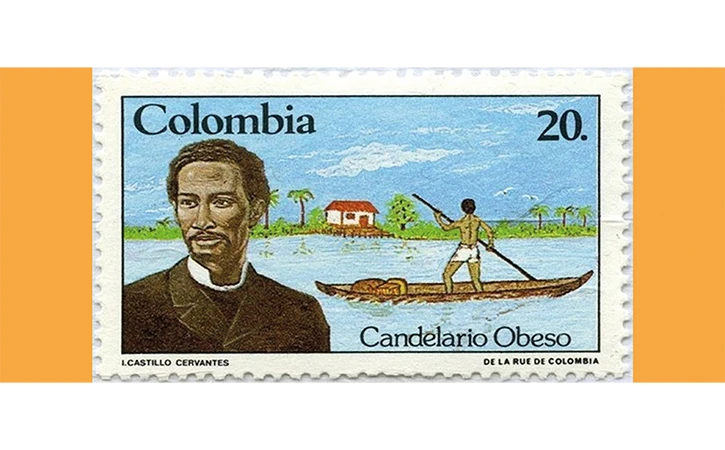

Hijo natural de un hacendado y una lavandera negra, la infancia del poeta, dramaturgo y traductor colombiano Candelario Obeso (1849-1884) transcurrió en medio de la precariedad en su natal Mompox, dos años antes de la abolición de la esclavitud en su país (1851).

Poeta, crítico literario y dramaturgo inglés nacido en San Luis, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1888. Premio Nobel de Literatura en 1948 y autor del famoso poema Tierra Baldía.

Cuenta Mason Currey en Rituales cotidianos que el psicólogo William James afirmaba que los hábitos crean el orden necesario para avanzar hacia campos de acción realmente interesantes.

Al contemplar las sorprendentes construcciones antiguas y modernas, a menudo se olvida el esfuerzo realizado por sus creadores.

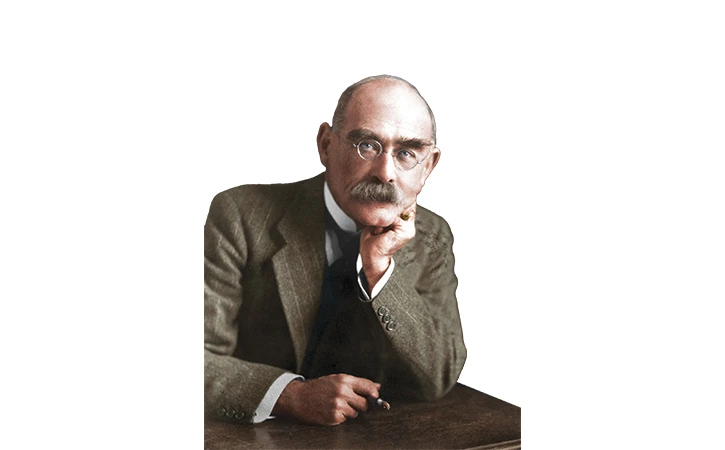

Nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay, de la India Británica.

Las 34 puestas en escena que se presentaron durante el evento representan un acto de protesta contra las élites que han privatizado la cultura.

Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.

Opinión

Editorial

La privatización de la Educación Superior

Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes.

Las más leídas

La edad de oro de la burguesía

Hackeo deja a millones de mexicanos vulnerables tras filtración masiva de datos

La marimba, de Roberto Obregón

Ataque a autobús con estudiantes de secundaria deja dos víctimas mortales en Acapulco

Antorcha hará historia con 30 mil deportistas en la Espartaqueada 2026

Rechaza SCJN amparo de Elba Esther Gordillo por adeudo fiscal

Escrito por Tania Zapata Ortega

Correctora de estilo y editora.