Estas cifras oficiales llegan meses después del asesinato del alcalde Carlos Manzo en una plaza pública, durante los festejos de Día de Muertos.

En la Historia, como en la vida, suelen confundirse normalmente las causas con los motivos; tomamos unos por otros con tanta facilidad que los procesos pierden sentido porque parecen caóticos. Pero la Historia tiene leyes que actúan sobre nosotros independientemente de nuestra visión o interpretación del mundo. A través de ellas podemos conocer las causas y actuar congruentemente sobre cualquier proceso social y humano. No pretendo adentrarme aquí en el análisis de estas leyes, simplemente busco poner de relieve la implacable certeza de la necesidad histórica, más allá de las interpretaciones parciales que los historiadores puedan formular. Así pues, si queremos comprender el significado de la Revolución de 1910 es preciso ir más allá de la dictadura porfirista, a la que normalmente se la estudia como causa última, sin dejar por ello de considerar el importante papel de detonador que significó.

La labor iniciada por Juárez de consolidar un nuevo sistema económico y una nueva clase en el poder se vio truncada con su muerte. Después del golpe de Estado perpetrado por Díaz contra Lerdo de Tejada, lo que parecía la continuación del proceso liberal terminó siendo un paso hacia atrás, un intento de restauración de las viejas clases aristocráticas contra las que el juarismo había lidiado anteriormente. Más allá de las apariencias de industrialización que representó el porfiriato, México se consolidó como un país esencialmente feudal. Si las inversiones de capital extranjero se multiplicaron no fue para desarrollar la industria nacional sino para explotar los recursos naturales del país. De los 15 millones de habitantes, 11,672,363 eran campesinos, y de estos, 10 millones eran peones en las haciendas; un tercio del país estaba en manos de extranjeros y 57 por ciento del territorio pertenecía a 11 mil hacendados; el 77 por ciento de toda la producción nacional se exportaba a Estados Unidos y, a pesar de esta sangría humana y de recursos materiales perpetrada por la aristocracia porfirista, pero principalmente por el capitalismo norteamericano, la deuda externa de México creció cuatro veces, pasando de 191 millones en 1880 a 832 millones en 1910.

México vivía un feudalismo moderno, propio de su condición de colonia. No existía todavía el proletariado, en todo el país los obreros apenas llegaban a los 250 mil. Así pues, decir que la revolución mexicana fue una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía sería un absurdo. La primera apenas se estaba forjando y la segunda no tenía todavía un rumbo definido, vivía sometida a los intereses de una casta aristocrática representada por el grupo de los científicos, encabezado por el secretario de hacienda: José Ives de Limantour y, sobre todo, a los intereses colonialistas de los Estados Unidos.

En esas condiciones, un país oprimido por la miseria y la tiranía, una burguesía nacionalista desplazada por una élite de terratenientes y un proletariado apenas en gestación era sencillo que prendiera la llama de la revolución. Francisco I. Madero era el hombre ideal; un próspero empresario coahuilense al que Díaz había dejado sin poder político. Lamentablemente no supo representar su papel con suficiencia y entre las malas decisiones personales y la injerencia de los Estados Unidos, que lo vieron poco propicio para representar sus intereses, terminó siendo desplazado y asesinado por Victoriano Huerta. La llegada al poder de un exmilitar porfirista no coincidía con la necesidad histórica; poco tardó Huerta en ser derrotado por el entonces más poderoso ejército del país: la División del Norte, comandada por un peón de hacienda convertido en prófugo de la justicia porfirista, Francisco Villa.

La caída del gobierno huertista permitió, finalmente, advertir la verdadera contradicción, aquella que se ocultaba tras las alianzas entre las distintas clases sociales que, en una aparente coalición contra el asesino y usurpador de Madero, habían creído poder esconder las diferencias irreconciliables que entre ellos existían. Estas diferencias aparentemente personales entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, este último, un terrateniente liberal, pretendidamente serían dirimidas en la Convención de Aguascalientes. Villa, fiel a su carácter, propuso que, para resolver el antagonismo entre ellos, lo mejor era que ambos fueran fusilados. Esta salida no sólo asustó a Carranza; era además inútil, las diferencias no eran personales, sino de clase, y sólo podían resolverse a través de la lucha armada, arena en que la clase mejor preparada para el poder terminaría haciéndose con el triunfo.

Y así fue, después de cuatro sangrientas batallas en Celaya, la División del Norte terminó perdiendo ante las fuerzas del general Obregón, que a la postre dejaría en el camino a su mentor, Carranza. Las derrotas del ejército villista estaban escritas mucho antes de llevarse a cabo. A diferencia de lo que la historiografía nacional manifiesta, los ejércitos campesinos de Villa y Zapata perdieron precisamente en el momento en que tomaron el poder en Palacio Nacional. Los objetivos de los caudillos populares no estaban puestos en la conquista del poder, querían sólo tierras y paz, trabajo digno; en pocas palabras, su reclamo consistía en atenuar el sufrimiento de las masas explotadas. Al despreciar el poder político demostraron que el pueblo todavía no estaba preparado para tomar en sus manos el control de su propio destino; que, a pesar de tener la fuerza de la cantidad, la consciencia de esa fuerza era aún precaria y nebulosa. No existía un partido que aglutinara a partir de principios científicamente fundados toda la fuerza social de los trabajadores. La clase obrera no estaba aún a la altura de aquella tarea: daba apenas sus primeros pasos. ¿Fue culpa de Villa o Zapata haber dejado el poder en manos de sus enemigos de clase? ¿Perdieron la oportunidad que la historia les otorgaba al no perseguir al ejército carrancista cuando pudieron destruirlo fácilmente? No. Ni Villa ni Zapata tenían consciencia del poder que con ellos arrastraban, y no la tenían porque las condiciones materiales de su época todavía no lo permitían. México necesitaba encaminarse por la senda del capitalismo, desarrollar sus fuerzas productivas y, en ese mismo proceso, consolidar a la clase, a la única capaz de acciones revolucionarias: el proletariado. Al no existir esas condiciones era imposible pensar en que el pueblo se hiciera con el poder político.

¿Triunfó entonces la Revolución? Sí, triunfó. La burguesía mexicana pudo al fin, después de un siglo entero, terminar con el proceso iniciado en 1810. El capitalismo se erigió como el sistema económico predominante y de ahí en adelante, la consolidación de este sistema sería la tarea de la burguesía mexicana, siempre vigilada de cerca por su nodriza norteamericana.

Sin embargo, después de más de cien años de aquella gesta, las condiciones han cambiado. Si en un momento el capitalismo fue una necesidad en nuestro país, hoy es un lastre aquí y en el mundo entero. El neoliberalismo, su forma más brutal y descarnada, ha terminado por mostrar su agotamiento. Hoy la miseria se pasea mostrando los dientes en cualquier esquina, la desigualdad ha llevado a más del 90 por ciento de la población a vivir con las migajas que caen de la mesa del 1% que acumula el grueso de la riqueza. Las condiciones de vida son, si no peores, sí bastante semejantes a las que el porfirismo había creado y, en suma, el país, como en 1910, reclama una nueva revolución. Esta revolución, pacífica y en el marco del derecho, como imponen las nuevas circunstancias, sólo puede encabezarla el proletariado, la clase trabajadora, hoy mil veces más numerosa que antes, más consciente y madura. Todos los partidos que han pasado por el gobierno en México han servido a los mismos intereses, el más patético, por la máscara popular con la que quiso ocultar su verdadero rostro, es el gobierno actual. Hoy en México queda una revolución pendiente, pero esa podrá ser sólo obra del pueblo mismo.

Notas relacionadas

La salida de los problemas del país no está hacia atrás, sino adelante.

Son aterradoras las imágenes de los soldados, marines o policías o lo que sean según la clasificación que difundan sus patrones, pues, literalmente, están armados hasta los dientes.

En un trabajo anterior, Fábricas oscuras y progreso técnico, se exploró cómo estas fábricas representan la culminación lógica de una dinámica intrínseca al capitalismo.

Capitalismo, salud mental y suicidio

Minsa, la empresa de Altagracia Gómez, afirma que paga hasta 1,000 pesos más por tonelada que el precio internacional y asegura que su participación del 1 por ciento impide cualquier influencia en el mercado.

Uno de los principios básicos de las sociedades capitalistas es el individuo.

En septiembre de 2025 se presentaron mil 810 denuncias contra servidores públicos, 23% más que en el mismo mes del año pasado; la capital concentra una de cada cinco.

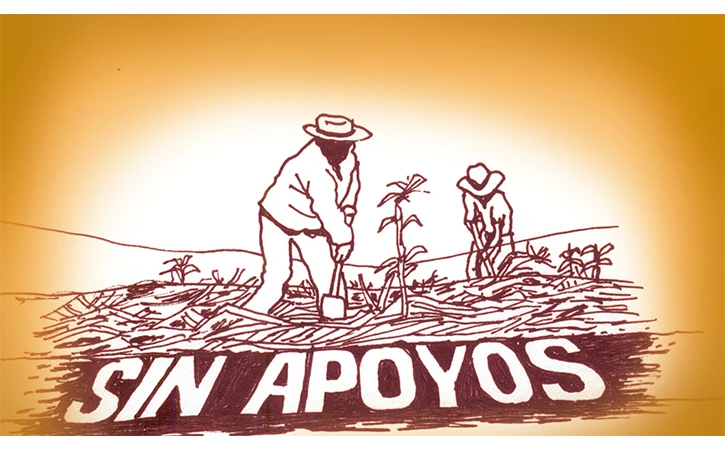

Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.

La corrupción en el deporte en México y el mundo representa uno de los desafíos más complejos y el más urgente por resolver para quienes dirigen los sistemas de integridad pública y privada.

El nuevo paquete fiscal aprobado por los diputados confirma la ruta del gobierno: más recaudación, pero sin tocar los viejos privilegios del uno por ciento más rico de nuestro país.

Los pobladores manifestaron su rechazo y acusaron al gobierno de iniciar la obra sin permisos ambientales ni Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El pueblo no debe seguir confiando en la Cuarta Transformación, cuyos gobernantes no saben, ni quieren ni pueden ayudar a los más necesitados. Su dolor les es ajeno. El pueblo debe confiar solo en sus propias fuerzas.

El imperialismo no es un fenómeno nuevo en la historia. Los imperios aparecieron desde los albores de la sociedad dividida en clases: el acadio, el egipcio, el asirio, el griego, el persa, el romano, el chino, por nombrar algunos de los más conocidos y antiguos.

A medida que el capitalismo se desarrolló y expandió globalmente, los sistemas monetario y financiero fueron adquiriendo un rol cada vez más relevante en el funcionamiento del sistema capitalista.

Opinión

Editorial

Reforma electoral: otro paso hacia la centralización del poder

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Las más leídas

Sin luz y sin agua, dirigentes de Antorcha denuncian impactos ambientales por centros de datos

Adán Augusto López y el proyecto inmobiliario de 914 millones de pesos

Colectivos convocan a campaña de acopio para ayudar al pueblo cubano

Bombas israelíes “evaporaron” a más de dos mil palestinos: Al-Jaazera

Con armamento y equipo militar ingresarán 19 marinos estadounidenses a México

Denuncia colectivo jurídico fraude inmobiliario en Nuevo León

Escrito por Abentofail Pérez Orona

Licenciado en Historia y maestro en Filosofía por la UNAM. Doctorando en Filosofía Política por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).