En la mayoría de los debates a través de los medios de comunicación masiva sobre quién paga impuestos en México, los presentadores de televisión, articulistas de periódicos y analistas suelen considerar la falta de pago de los trabajadores informales como el principal problema.

Este jueves tuve la oportunidad de participar como comentarista en la presentación del libro titulado Así no es, escrito en coautoría por la periodista Viri Ríos y el doctor Raymundo Campos, director del Centro de Economía de El Colegio de México. El evento tuvo lugar en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo y fue organizado por la coordinación de la carrera de Economía. Comparto aquí algunas de las reflexiones ahí expuestas.

Los autores hacen un excelente diagnóstico del legado social y económicamente destructor del neoliberalismo mexicano. Cuestionan mitos de la cultura neoliberal y colonialista imperante, como la falsa explicación de la derecha de que “los pobres lo son por flojos”. De los egresados de universidades, nos dicen. “… no es que los jóvenes actuales trabajen menos, sino que en muchas ocasiones ganan menos haciendo el mismo trabajo, sobre todo si tienen una licenciatura. Los jóvenes con licenciatura ganan 4% menos en 2023 que en 2005” (p. 37). Hoy perciben en promedio ocho mil 420 pesos mensuales. Y a renglón seguido: “El problema es que la mayoría de la gente termina trabajando en lugares donde no se necesitaban las habilidades que adquirieron en la licenciatura. De hecho, el 58% de los jóvenes con licenciatura trabaja en ocupaciones que no requieren título universitario”.

Los autores abordan temas relevantes, como el racismo, y refuta la creencia muy popular de negar la propia pobreza y declararse “de clase media”. Como resultado de sus investigaciones afirman: “Entre las personas que apenas y alcanzan a satisfacer sus necesidades más mínimas, el 59% dice ser clase media (…) (pero) entre las personas que se perciben como clase media, el 81% en realidad no lo es”. En realidad, sólo 11% de la población es de clase media (MMIP, Método de Medición Integrada de la Pobreza). Y dedican gran atención a la desigualdad, expuesta con datos duros.

Sobre el alto costo de la vivienda y la incapacidad de los más pobres para acceder a ella, específicamente sobre los jóvenes, dicen: “de 2005 a 2023, el valor de la vivienda ha aumentado en 225%, mientras que los salarios de las personas jóvenes sólo aumentaron en 19%” (p. 39). Y destacan el factor clasista: “la vivienda en México de facto sólo está disponible para hogares que pertenecen al 20% más rico del país…” (P. 40). Y sobre construcción de vivienda: “… el Estado ha creído que apoyar a empresas desarrolladoras de vivienda será suficiente para crear más vivienda para todos. Así no es. Por el contrario, las inmobiliarias se han enfocado a construir viviendas con las que puedan lucrar más, mientras la gente sigue sin casa (…) Sólo el 1.4% de la vivienda que se produjo durante 2023 en México fue económica, es decir, tuvo un costo menor a 372 mil pesos. El caso de la Ciudad de México es particularmente preocupante. La Sociedad Hipotecaria Federal estima que para satisfacer las necesidades de vivienda normales de la ciudad se requerirían al menos 11 mil viviendas adicionales al año. Otros estimados hablan de 50 mil. Sin embargo, en 2023 se construyeron sólo mil 701 viviendas en la Ciudad de México, y, de éstas, sólo dos fueron económicas. ¡DOS!” (p. 41-42).

En lo económico, abordan temas como el gasto público que, contrariamente a lo comúnmente supuesto, es bastante bajo, según los estándares mundiales. Los autores advierten que el gasto público en México representa 21 por ciento del PIB, muy por debajo de otras regiones o agrupaciones de países: en la Unión Europea, 41.1 por ciento; en la OCDE, 33.3; en Medio Oriente y África del Norte, 27.9 (p. 67). Entre 21 países de América Latina (según CEPAL), porcentualmente: “Entre los países evaluados, México es el quinto con el menor gasto. El gobierno central mexicano tiene un gasto inferior al de países como Nicaragua, Colombia y hasta Bahamas”.

Esto se desglosa en sectores específicos. Por razones de espacio, sólo ejemplifico con el gasto en salud. “Por ejemplo –dicen los autores– el tamaño del gasto en salud es una vergüenza de tamaño mundial. México gasta tres puntos del PIB en salud, esto es, la mitad de lo que debería gastar”. Uruguay gasta 7%; Colombia, 6.5; y El Salvador, 6.4% (p. 67).

Y concretan. “En México sólo hay una cama de hospital por cada mil habitantes (…) los países de nuestro nivel de ingreso suelen tener tres veces más (…), y en América Latina y el Caribe se tienen dos veces más camas que en nuestro país (…) En cuanto a equipo, México tampoco está bien. De una batería de 28 indicadores de recursos médicos que deberían estar disponibles en el sector público, México sólo cuenta con 12 de ellos (OMS, 2021). Nos faltan equipos para llevar a cabo trasplantes de riñón o diálisis. Esto significa que nuestro país tiene un sistema de salud pública menos abastecido que el 75% de los sistemas públicos del mundo” (pp. 67-68). Y el número de médicos y enfermeras, es insuficiente.

Y abordan las consecuencias clasistas: “… el acceso a la salud es un privilegio de quien puede pagarla. El 39% de la población mexicana no tiene acceso a salud si se enferma y el 64% de la que presenta problemas de salud recibe tratamiento en consultorios privados o de farmacias. Estas últimas son particularmente problemáticas porque tienen médicos incentivados a sobremedicar a los pacientes. Y el problema es cada vez mayor: en 2018, sólo el 48% de la población que presentaba problemas de salud se atendía en consultorios o farmacias. Así, cada vez más familias tienen que pagar de su bolsa la salud que reciben. En promedio, cada hogar mexicano gasta cinco mil 381 pesos al año en salud, un incremento del 30% con respecto a 2018. Entre las familias más pobres, específicamente entre el 10% con menores ingresos de la población, el gasto en salud aumentó 75% en el mismo periodo” (pp. 68-69). Después de esta aterradora descripción, analizan la educación, que omito comentar, por razones de espacio.

Abordan también la correlación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, el régimen fiscal y el aumento al salario mínimo. Sobre esto último, los autores reconocen, de entrada, el incremento al salario aplicado en esta administración, pero no dejan de advertir que, para que una familia de tamaño promedio no se encontrara en la pobreza, “el salario mínimo en las zonas urbanas debería ser de al menos 516 pesos diarios (…) Para cumplir con lo que dicta nuestra Constitución, el salario mínimo de la frontera debería aumentar 38% y el del resto del país 107% (…) México tiene el salario mínimo más bajo de la OCDE, incluyendo a países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Rumania. En 2022, el salario mínimo de México representaba dos terceras partes del salario mínimo de Brasil, el segundo más bajo de la OCDE” (p. 158).

Estudian, asimismo, y critican, los bajos impuestos a las empresas. “… todavía muchas personas consideran que, para que la inversión empresarial llegue al país, es necesario que el gobierno les subsidie todo, les dé exenciones fiscales muy generosas y les pague una buena cantidad de sus onerosas cuentas. Que se les ponga toda la mesa (…) Así, no sorprende que con frecuencia el gobierno considere que la mejor forma de atraer inversión es dándoles todo tipo de subsidios y reducciones fiscales a las empresas. En México hay incentivos fiscales para todo (…) De hecho, entre las principales recomendaciones que hace el Banco Mundial para atraer mayor inversión, no se encuentra reducir los impuestos” (pp. 137-138).

Como resultado de sus investigaciones, los autores citan, en orden decreciente, la “Importancia que dan los inversionistas a distintos factores para invertir”: 1) Talento y capacidades, 2) Estabilidad macroeconómica, 3) Estabilidad política, 4) Ámbito legal y regulatorio, 5) Tamaño del mercado, 6) Infraestructura, y 7) Bajos impuestos, más otros menos importantes. Como conclusión sobre la inversión, plantean: “Más aún, cuando apoye a una empresa, el gobierno debe obtener algo concreto a cambio (…) El gobierno no debe servir a los intereses privados, sino al revés. No podemos tener inversiones públicas donde, si todo sale bien, sólo gana el sector privado y donde, si todo sale mal, sólo pierde el gobierno” (p. 146).

En suma, la obra en comento es un análisis multifacético que exhibe lo más atrasado del capitalismo mexicano (permítaseme decirlo con mis propias palabras). En mi opinión –y de esta conclusión no hago responsables a los autores, sino que asumo toda la responsabilidad– se describe aquí el efecto acumulativo de la acción depredadora del neoliberalismo, pero no sólo como una realidad pasada, sino de plena actualidad. El gobierno saliente no modificó, en su esencia, esta situación, correctamente descrita en el libro, que sigue esperando una solución de raíz.

Notas relacionadas

Los últimos diez días del año ya no los contamos con los dedos de las manos, ni siquiera recordamos tacharlos en el calendario.

El teórico alemán Theodor Adorno escribió en 1941 un ensayo titulado Sobre la música popular.

Es un rico conjunto de ritos domésticos, himnos nupciales y funerarios, fórmulas de conjuros contra enfermedades, de expiación de pecados, de conservación del amor, etc.

Palestina y México no comparten una frontera, pero sí son blanco de las mismas armas del vecino más poderoso, que vigila sus fronteras todo el tiempo

Letras de emergencia es un “libro panfletario” porque se convenció que toda actividad artística, incluida la literaria

La literatura sánscrita es la más antigua manifestación cultural indoeuropea.

En los últimos años empezamos a usar modelos de lenguaje y chatbots para casi todo: escribir correos, aclarar dudas, resumir textos, planear proyectos, presentar ideas complejas, traducir… Son herramientas útiles, pero también cambian la forma en que pensamos.

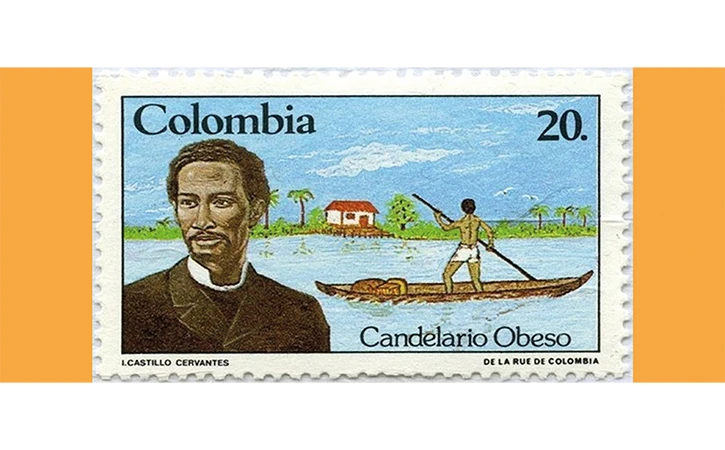

Hijo natural de un hacendado y una lavandera negra, la infancia del poeta, dramaturgo y traductor colombiano Candelario Obeso (1849-1884) transcurrió en medio de la precariedad en su natal Mompox, dos años antes de la abolición de la esclavitud en su país (1851).

Poeta, crítico literario y dramaturgo inglés nacido en San Luis, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1888. Premio Nobel de Literatura en 1948 y autor del famoso poema Tierra Baldía.

Uno de los temas matemáticos del que más se ha escrito es sobre el Cálculo Diferencial e Integral; existen cientos de textos de distintos niveles, actualmente incluyen elementos gráficos que ayudan a una buena comprensión de los temas tratados.

Cuenta Mason Currey en Rituales cotidianos que el psicólogo William James afirmaba que los hábitos crean el orden necesario para avanzar hacia campos de acción realmente interesantes.

Al contemplar las sorprendentes construcciones antiguas y modernas, a menudo se olvida el esfuerzo realizado por sus creadores.

Nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay, de la India Británica.

Las 34 puestas en escena que se presentaron durante el evento representan un acto de protesta contra las élites que han privatizado la cultura.

Opinión

Editorial

Reforma electoral: otro paso hacia la centralización del poder

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Las más leídas

SEP despide sin previo aviso a Marx Arriaga; intentan desalojarlo con policías

Conquista Donovan Carrillo dos finales olímpicos en patinaje artístico

Hallan 68 pares de zapatos y 168 prendas íntimas en Ecatepec durante búsqueda de desaparecidos

Más allá de Trump: la represión como función del Estado burgués

Principales potencias económicas son las que más consumen tierras raras: UNAM

Se mantiene Fase I de contingencia en Valle de México; activan Hoy No Circula

Escrito por Abel Pérez Zamorano

Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.