El poema evoca a Rumiñahui retando al invasor, recordándole la superioridad numérica y la fortaleza de su tribu y cómo, tras su muerte, su espíritu sigue ahí.

Muchos eruditos han abordado el argumento ornitológico, presente en cada etapa de la historia de la literatura; y si las aves, con su levedad y belleza son habitantes obligadas de todo universo poético, algunas especies ocupan un sitio destacado como símbolos de armonía, felicidad, lucha, desprendimiento, dolor, infortunio, locura, muerte y tantas pasiones humanas que sería interminable enumerar.

Águilas, cuervos, golondrinas, centzontles, palomas, colibríes, halcones y cóndores surcan el aire desde el viejo hasta el nuevo mundo, y todos contribuyen a tejer la urdimbre de una amplia y alada alegoría. Y entre todas estas aves, el ruiseñor ocupa un sitio de primer orden en la poesía de todos los tiempos; de la antigüedad clásica hasta la más estridente vanguardia, pasando por el modernismo, el ruiseñor, con sus costumbres nocturnas y su voz melodiosa es parte del paisaje. Con el corazón atravesado en un espino para teñir de rojo una rosa en el inmortal cuento de Wilde; o encarnando la poesía misma, enloquecido, “embriagado de luna, de sueño y de pasión”, en El ruiseñor cantaba del modernista mexicano Luis G. Urbina.

Si bien la obra del poeta y periodista Demetrio Korsi (Panamá, 1899-1957) transita del modernismo a la vanguardia y a menudo el habla popular de su tierra, llena de voces nativas y afrodescendientes, retrata la cotidianidad y el folklor panameños, en Los ruiseñores ciegos nos regala otro ejemplo de la universalidad de esta especie como símbolo poético; con singular maestría, perfección y profundidad, narra en primera persona la historia de un poderoso personaje que, instalado en su palacio, y habiendo logrado encarcelar en jaulas de oro a un par de ruiseñores, disfrutaba de su bello canto que, a pedir de sus deseos, cesaba al amanecer. Furioso por no poder oír durante el día la hermosa voz de aquellas aves, reducidas a la esclavitud, ordenó a sus criados que los dejaran ciegos, introduciendo un alfiler en sus ojos; y los ruiseñores, al sentir la oscuridad en sus pupilas, y creyendo vivir en una noche permanente, cantaron hasta morir de cansancio. Desde la espantosa crueldad de esta metáfora, cuyo desenlace no llega, pues se detiene en el odioso disfrute del tirano, el lector reflexiona en torno a la tiranía y la libertad, la justicia y los abusos de los poderosos, la ignorancia y el conocimiento de la realidad.

En jaula de oro su prisión tenían

mis ruiseñores, aves melodiosas

que honda nostalgia del azul sentían

en el tibio jardín, donde las rosas

–embriagadas de sol– languidecían...

Yo era perverso, como un Borgia altivo.

Vasta y rugiente orgía fue mi historia,

sólo sabe Dios por qué estoy vivo;

¡pero de toda soñación cautivo,

de odio cegué y enloquecí de gloria!

Y constelé mi corazón de ensueños,

aunque la carne, el ídolo de lodo,

fue el más constante de mis dulces dueños:

pero salvé el tesoro de mis sueños,

de azul sonámbulo y de amor beodo.

Hice un lindo jardín en mi palacio

para escuchar mis pájaros en calma,

y, bajo un cielo de ópalo y topacio,

pensé que era más grande que el espacio

el glorioso infinito de mi alma…

Los ruiseñores, en sus jaulas de oro,

de sus arpegios el gentil derroche

oír dejaban en sonoro coro,

cuando de los luceros el tesoro

fulgía entre las sombras de la noche.

Mas, al llegar el alba, entristecían

esas aves… que quedaban silenciosas…

Y honda nostalgia del azul sentían

al ver que las estrellas se dormían

al despertar en el jardín las rosas.

Ansié una tarde disfrutar los magos

arpegios de mis pájaros cantantes;

en esa tarde azul, los cisnes vagos

se hubieran dicho lirios ambulantes

sobre el cristal de los dormidos lagos...

Pero los ruiseñores no cantaron...

–¡Más me valiera –dije– tener cuervos!

Y furiosas mis manos se crisparon,

y, a mi mandato de crueldad, temblaron

los colosales y desnudos siervos.

Sacáronle los ojos a los suaves

cantores de la gloria y la armonía,

con un largo alfiler, los siervos graves;

¡y a sus cuencas sin ojos, esas aves

sintieron que la noche descendía!

Desde entonces, sus trinos no han cesado...

¡No necesitan escuchar mis ruegos

para entonar su cántico exaltado!

¡Y cada día estoy más encantado

con mis preciosos ruiseñores ciegos!

Notas relacionadas

El Atharva Veda, uno de los libros sagrados de la India, nos ha llegado en dos recensiones, la de la escuela de los Shaunakiyas y la de la escuela de los Paippaladas.

Toda su obra es un profundo, vigoroso y sostenido grito de combate colectivo.

La palabra Veda significa “conocimiento” y según la tradición constituye la sabiduría revelada o, literalmente, “escuchada”.

Su primera novela fue Lanark, una vida en cuatro libros. En

Miguel Torga nació en1907 y murió en 1995. Escribió 12 novelas, tres diarios, 12 colecciones de cuentos, media docena de obras de teatro.

Una de las figuras más influyentes y controvertidas de la literatura modernista del Siglo XX, perteneciente a la “generación perdida”.

El Comité Nobel resaltó su capacidad para mostrar la lucha entre orden y desorden; así como la búsqueda de lo impredecible en la creación artística.

Anatole France (1844-1924) fue un escritor francés. Era prolijo en los temas sobre los que escribía, como en la forma de tratarlos.

Nació en Baltimore, Estados Unidos el 16 de mayo de 1929. Asistió al Radcliffe College, donde se graduó en 1951 y fue seleccionada para el premio Yale Series of Younger Poets por A Change of World (Yale University Press, 1951) ese mismo año.

En Una vida en la vida de México se hallan trazos rápidos pero detallados de figuras como José Vasconcelos y los generales Francisco Villa, Eulalio Gutiérrez y Álvaro Obregón, entre otros.

Nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, una pequeña ciudad al noroeste de Londres, Inglaterra.

Hermann Mellville conocía La Biblia, la mitología, la filosofía y claro, la pesca de la ballena; conocía el trabajo y lo valoraba muy alto y conocía la vida.

Londinense e hijo de católico menesteroso, tal vez el factor más determinante de la vida de Pope fue la enfermedad que dificultó su desarrollo y que le dejó una deformación —una especie de joroba— de por vida.

Este libro cuenta la historia de amor nostálgico de Antonio José Bolívar Proaño por Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo, su esposa, fallecida varias décadas antes.

Opinión

Editorial

Reforma electoral: otro paso hacia la centralización del poder

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Las más leídas

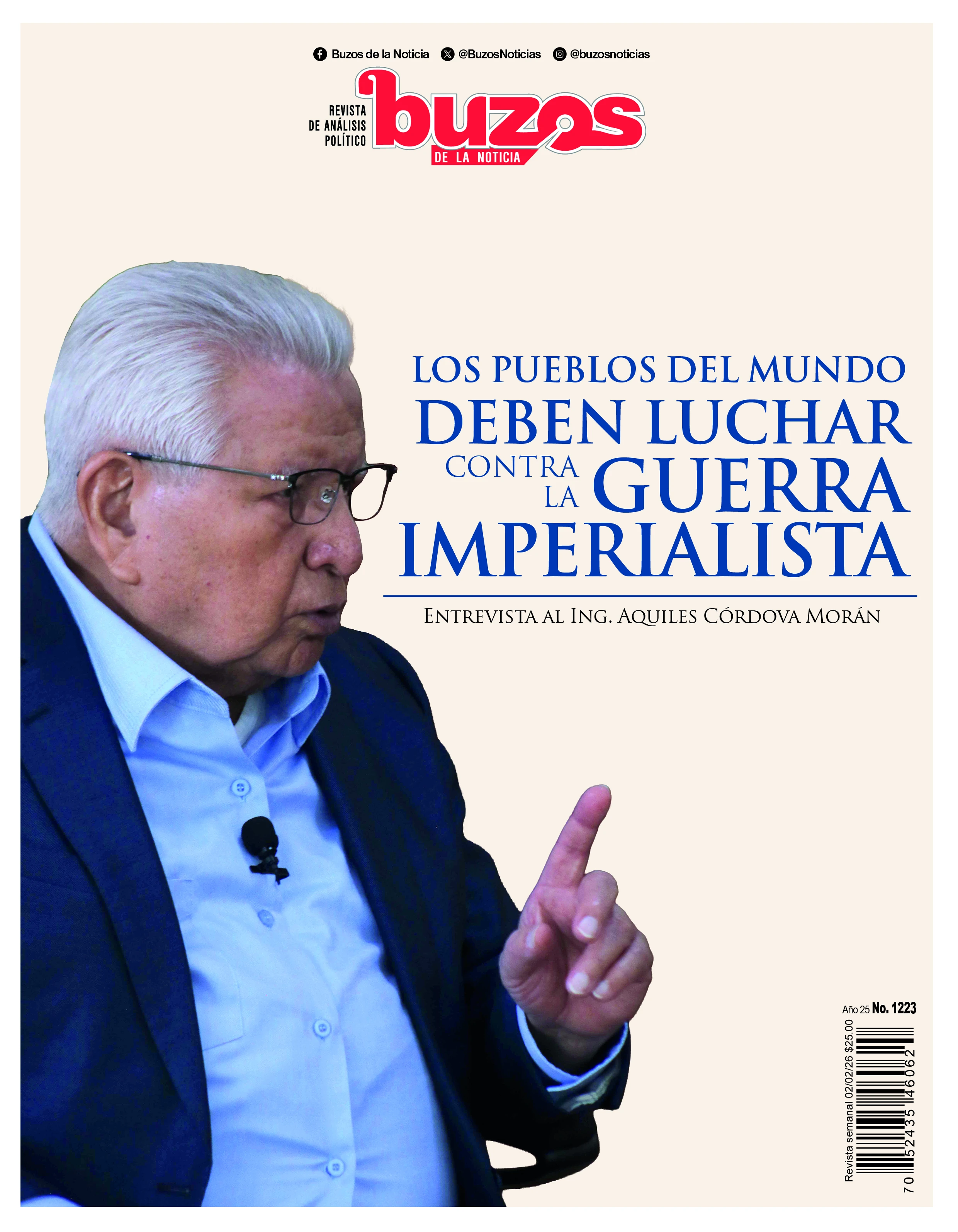

“El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia”: Aquiles Córdova Morán

Anuncia Movimiento Antorchista “VI Jornada Nacional de Oratoria”

SEP suspenden clases presenciales por brote de sarampión

En 6 años han muerto 124 ciclistas en CDMX

México enviará ayuda humanitaria a Cuba pese a sanciones de Trump

La realidad frente a la ilusión

Escrito por Tania Zapata Ortega

Correctora de estilo y editora.