Tras casi 20 años, regresa la colección a territorio mexicano, la cual exhibe el desarrollo social y político del país.

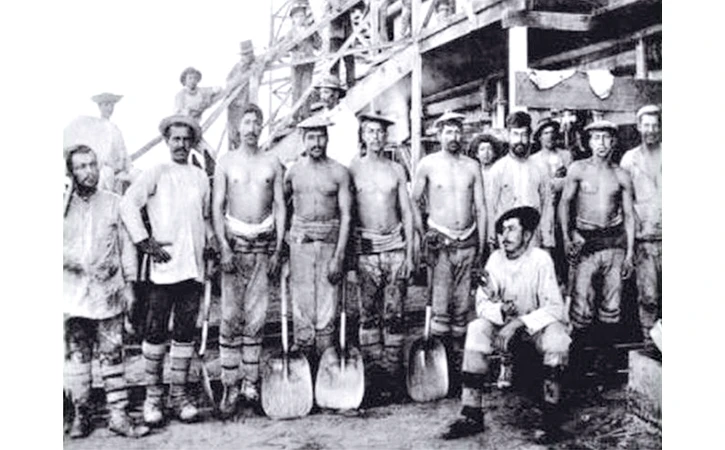

El 21 de diciembre de 1907, en la escuela Santa María de Iquique, tuvo lugar una masacre contra los obreros del salitre, concentrados ahí en espera de diálogo con los representantes patronales y del gobierno. El saldo mortal fue de tres mil 600 huelguistas ametrallados, incluidos ancianos, mujeres y niños. Ésta fue la respuesta del gobierno a una vigorosa huelga que había comenzado a generalizarse en reclamo de los más elementales derechos laborales. Los sucesos, minimizados por el Estado, permanecieron vivos en el recuerdo de los grupos anarquistas de entonces y nunca se olvidaron del todo, recogiéndose en poemas y canciones que fueron luego impresos en folletos y revistas del movimiento obrero chileno e hispanoamericano.

Inspirado en estos sucesos, que lo llevaron a una investigación en documentos históricos y luego de un recorrido por Iquique y sus alrededores, en 1969, el músico y poeta Luis Advis escribió la que es considerada por algunos la obra cumbre de la Nueva Canción Chilena, Santa María de Iquique. Cantata popular. En la carátula del disco original, grabado por el grupo Quilapayún, el autor señala que, siguiendo la estructura de la música culta europea, intercaló fragmentos recitados con el mismo metro y rima del conjunto, interludios instrumentales y poemas cantados; el tema religioso, propio del género, fue sustituido por “otro de orden social y realista” y la música adquirió un carácter popular, al que contribuyeron instrumentos como guitarras, quenas, charango y bombo.

En esta Cantata popular, dividida en 18 movimientos, al Pregón y al Preludio instrumental sigue el Primer relato, que en voz de Héctor Duvauchelle describe la penuria extrema de los mineros del salitre y la justeza de su lucha:

Si contemplan la pampa y sus rincones,

verán las sequedades del silencio,

el suelo sin milagros y oficinas

vacías, como el último desierto.

Y si observan la pampa y la imaginan

en tiempos de la industria del salitre,

verán a la mujer y al fogón mustio,

al obrero sin cara, al niño triste.

También verán la choza mortecina,

la vela que alumbraba su carencia,

algunas calaminas por paredes

y por lechos los sacos y la tierra.

También verán castigos humillantes,

un cepo en que fijaban al obrero

por días y por días contra el Sol,

no importa si al final se iba muriendo.

La culpa del obrero muchas veces

era el dolor altivo que mostraba;

rebelión impotente, una insolencia,

ya que “ley del patrón” es ley sagrada.

También verán el pago que les daban;

dinero no veían, sólo fichas:

una por cada día trabajado

y aquélla era cambiada por comida.

Cuidado con comprar en otras partes,

de ninguna manera se podía

aunque las cosas fuesen más baratas;

lo había prohibido la oficina.

El poder comprador de aquella ficha

había ido bajando con el tiempo,

pero el mismo jornal seguían pagando.

Ni por nada del mundo un aumento.

(…)

Tras la primera canción y el primer Interludio instrumental, el segundo relato describe las fases iniciales del levantamiento obrero, su hartazgo y decisión de luchar:

Se había acumulado mucho daño,

mucha pobreza, muchas injusticias.

Ya no podían más y las palabras

tuvieron que pedir lo que debían.

(…)

Y así, intercalando música, canto y fragmentos recitados, la Cantata cumple la misión de rescatar del odioso olvido esta gesta obrera, para educación política de las masas. Durante la dictadura de Pinochet, la grabación original fue destruida, pero el grupo siguió denunciando esta masacre, trascendiendo las fronteras de su país.

Notas relacionadas

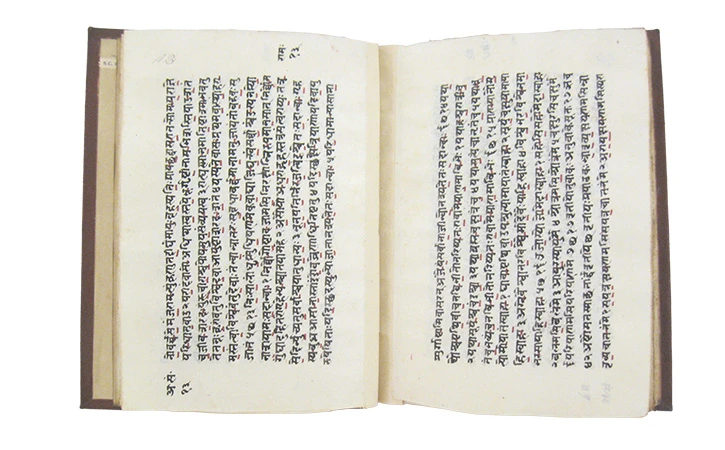

Los Vedas constituyen unas colecciones de himnos religiosos, compuestos en una lengua que recibe por ello el nombre de védico, de la que eran portadores los invasores indoeuropeos que penetraron en la India.

Fiel a la postura estética del grupo Nuevo Signo, la efectividad en los versos de José Luis Villatoro viene de una sinceridad y una elegancia verbal que nace del adjetivo preciso, colocado en el sitio correcto.

La tercera colección de los Vedas es el Sama-Veda; está estrechamente vinculada al Rig-Veda y constituye una especie de manual para el culto, pues sus himnos estaban destinados a cantarse durante los sacrificios.

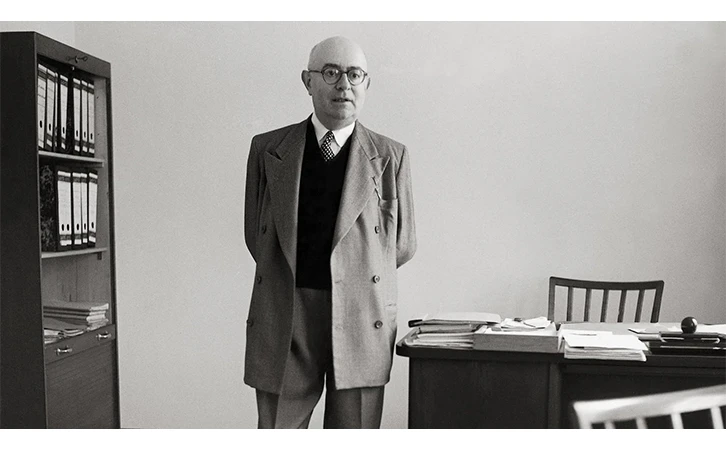

El teórico alemán Theodor Adorno escribió en 1941 un ensayo titulado Sobre la música popular.

Es un rico conjunto de ritos domésticos, himnos nupciales y funerarios, fórmulas de conjuros contra enfermedades, de expiación de pecados, de conservación del amor, etc.

El poema evoca a Rumiñahui retando al invasor, recordándole la superioridad numérica y la fortaleza de su tribu y cómo, tras su muerte, su espíritu sigue ahí.

El Atharva Veda, uno de los libros sagrados de la India, nos ha llegado en dos recensiones, la de la escuela de los Shaunakiyas y la de la escuela de los Paippaladas.

Toda su obra es un profundo, vigoroso y sostenido grito de combate colectivo.

La palabra Veda significa “conocimiento” y según la tradición constituye la sabiduría revelada o, literalmente, “escuchada”.

Letras de emergencia es un “libro panfletario” porque se convenció que toda actividad artística, incluida la literaria

El espíritu revolucionario se nutre de grandes gestos; y este acto de escribir.

La literatura sánscrita es la más antigua manifestación cultural indoeuropea.

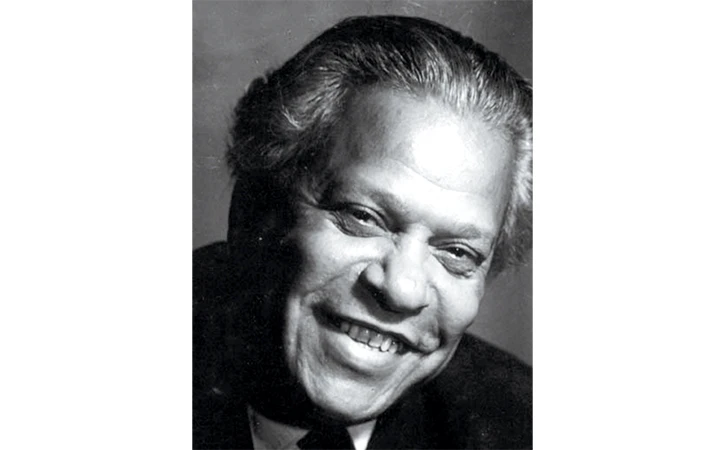

En Er boga chaclatan (El boga charlatán), uno de los 16 poemas incluidos en Cantos populares de mi tierra (1877), el personaje afrodescendiente presume sus conquistas amorosas y relata sus aventuras, riñas y tretas para escapar.

Fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa, conocida por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Promete.

Opinión

Editorial

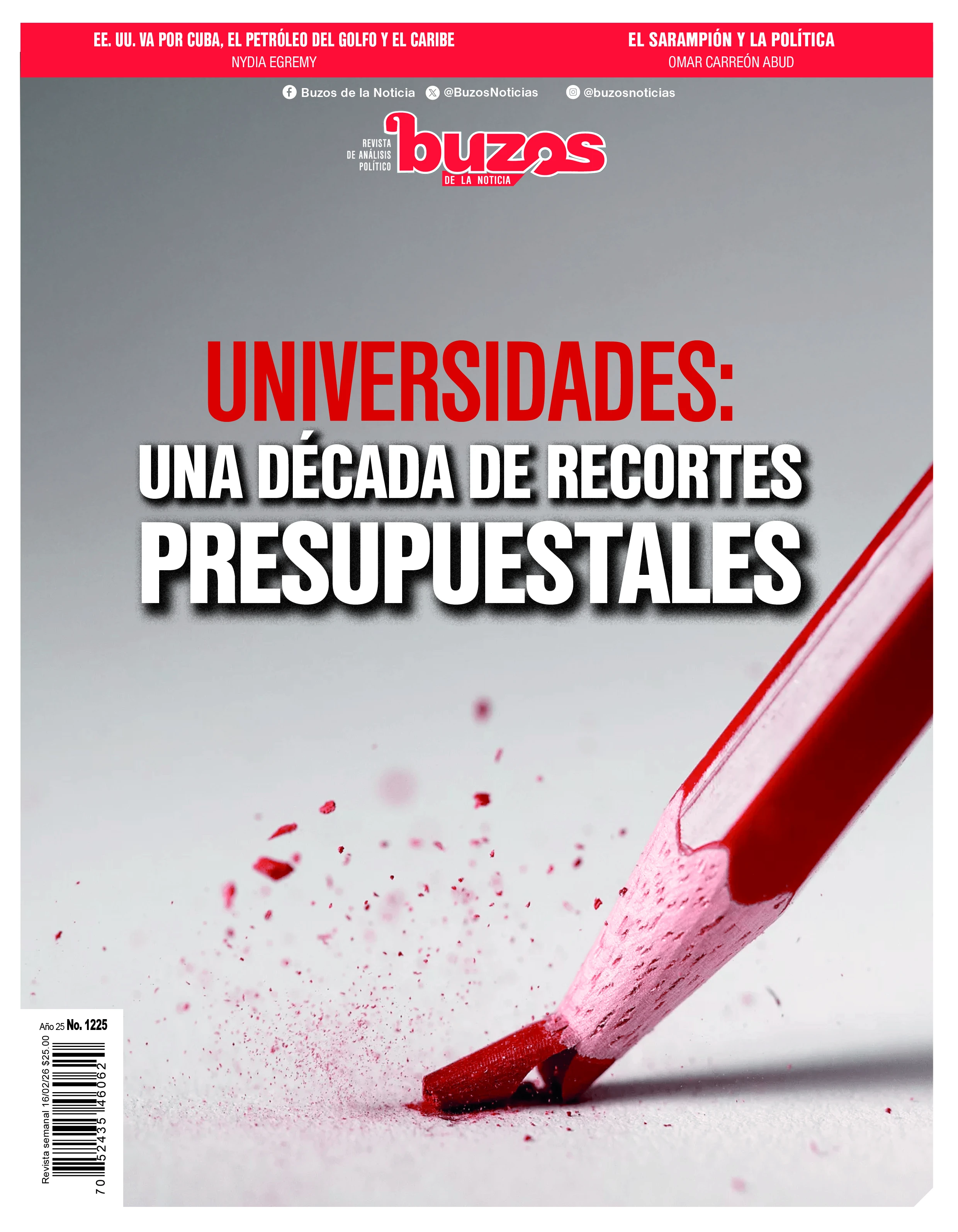

La privatización de la Educación Superior

Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes.

Las más leídas

Demandan políticas públicas y no “curitas” frente a contingencias ambientales

Explosión en molino de Chiles deja un lesionado y daños materiales en Tlalpan

Embarazo adolescente impacta a miles de niñas y jóvenes en México

Persiste brecha educativa entre hablantes de lenguas indígenas

Por altas temperaturas, activan alerta amarilla en 13 alcaldías de la CDMX

Morena respaldará reforma electoral de Sheinbaum pese a falta de acuerdos con PT y PVEM

Escrito por Tania Zapata Ortega

Correctora de estilo y editora.