Tres gigantes sudamericanos decidieron su futuro próximo en los comicios de noviembre y sometieron al escrutinio ciudadano sus respectivos avances en medio de un contexto político complicado. Aunque el mundo avanza hacia una vía cada vez más multipolar, la crisis de la economía provocada por dos años de pandemia de Covid-19 ha frenado este proceso. En el Cono Sur se escenifica el auge de la derecha fascista y el debilitamiento de la centro-izquierda debido a que Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) han institucionalizado las sanciones y utilizado el endeudamiento como arma de presión contra países no afines.

En la pasada cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), hace solo dos meses, se evidenció el rechazo regional a la injerencia extranjera en la política de esos Estados. Ese cónclave también refrendó el derecho de las naciones a ejercer su plena soberanía sobre sus recursos, que serán cada vez más estratégicos en la era posCovid-19.

Ese pronunciamiento permeó en los gobiernos progresistas de la región. Y ahora, tras los duros embates socioeconómicos de la herencia neoliberal, los pobladores de macroterritorios del Cono Sur como Chile, Venezuela y Argentina, ven la vía idónea para abatir la pobreza, exclusión y desigualdad en las elecciones.

Frente a lastres como la emigración, delincuencia organizada, desempleo e inseguridad sanitaria tras la pandemia, los cada vez más desacreditados partidos debieron aceptar que su sobrevivencia depende de avanzar en la democracia con medidas de calidad política.

Para impulsarlas, los partidos tradicionales y nuevos movimientos participaron en los procesos electorales celebrados en Chile, Venezuela y Argentina entre el 14 y 21 de noviembre. En estos comicios se constató que millones de ciudadanos optan por cimentar su democracia para que los poderes Ejecutivo y Legislativo garanticen sus derechos. El mensaje en las urnas de chilenos, venezolanos y argentinos se expresó como contrapeso al abuso histórico de las élites.

Venezuela: sin réplica

Un día después de las elecciones regionales, la prensa corporativa dejaba atrás las constantes descalificaciones y asimilaba la lección de las urnas. A la pregunta díscola: “¿Se abrirá una nueva ruta con la elección?”, que dos días antes lanzó The Washington Post, el lunes 22 respondía Euronews: “El chavismo consolidó su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país”.

Semanas antes, The New York Times, The Wall Street, O Globo y otros medios criticaban el supuesto “férreo control” del proceso del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Empero, esa prensa aceptaba que, en esta ocasión, los comicios serían diferentes, por ser los primeros “en más de 15 años en tener observadores internacionales”.

El día de la elección votaron en Venezuela casi 21.1 millones de personas (más del 41.8 por ciento del padrón) por 23 gobernadores y 335 alcaldes, así como 253 legisladores regionales y dos mil 471 concejales. Con antelación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, informó que mil 250 tribunales y jueces estaban habilitados para atender cualquier irregularidad.

Y aunque la columnista Luz Mely Reyes afirmó que la elección no ameritaba observación internacional, se invitó a delegaciones extranjeras para garantizar a la oposición su participación en la consulta, luego de no hacerlo desde 2017.

Él opositor Henrique Capriles escribió en Twitter: “Ejerciendo nuestro derecho al voto. ¡Venezuela se expresa! También, Henri Falcón y Luis Forido –candidato por el estado Lara– y Alfredo Díaz, quien aseguró que ganó Nueva Esparta.

Entre los observadores internacionales (veedores) estuvieron: una misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de la Unión Europea (UE), otra del Centro Carter y varias de asociaciones políticas. La mayoría manifestó su beneplácito por la jornada pacífica y el proceso transparente.

El Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara Baja de Argentina, en voz de su delegado Leandro Etchichury, consideró que la elección transcurrió con total normalidad. A su vez, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió: “Tengo confianza en las urnas y al respeto institucional”.

Allá, en las sombras de la clandestinidad, un grotesco Juan Guaidó desacreditó el intento “de la dictadura” por legitimarse y pidió unificar la lucha “por la democracia”. Más de 24 horas después de su exhorto, no hubo acuse de recibo de sus seguidores.

Una sorpresa para observadores y corresponsales fue descubrir cómo ha mejorado el abasto de productos básicos para los venezolanos. El tremendo desabasto que por años ha deteriorado la vida de la población, provocado por el empresariado para acosar al gobierno, parece reducirse, subrayaban en sus crónicas.

Para algunos medios, la explicación del nuevo flujo de mercancías obedece a que el dólar ya es moneda corriente en las transacciones de la economía venezolana. Sin condenar las injustas y extraterritoriales sanciones de EE. UU. y la UE, que pesan sobre la población, la prensa opositora acusa al presidente de todo.

Los retos de Venezuela

El gobierno bolivariano tiene hoy la responsabilidad de reanimar el diálogo y enfrentar la hiperinflación para ofrecer certidumbre a los venezolanos. Le corresponde también reanimar la estrategia de retorno al país de sus legítimas reservas de oro, secuestradas en bancos británicos por razones más de piratería que de ideología política.

Ante la crítica de la oposición interna y extranjera, no documentada, de que la dolarización de facto ha sido una válvula de escape para el propio Maduro, es apremiante un modelo económico-financiero más eficiente en respuesta a las medidas extraterritoriales.

Mantener el aprovisionamiento de mercancías en las tiendas ha sido y será un reto del presidente Maduro. La falaz versión de que los productos vuelven a aparecer en los escaparates por el anuncio de la Corte Penal Internacional que investiga a autoridades del país por presuntos crímenes de lesa humanidad, cayó ante el contundente resultado electoral.

Chile: Todos los escenarios son posibles

Ha sido la elección más polarizada en la historia del país andino. Y al no alcanzar ningún candidato más del 50 por ciento, la segunda vuelta será el próximo 19 de diciembre. La votación del 21 de noviembre se realizó bajo el ominoso Estado de excepción que decretó el conservador y malquerido presidente Sebastián Piñera, en zonas del país como el territorio mapuche.

El electorado llegó a la cita descontento por la desigualdad y exclusión a que los ha condenado el modelo neoliberal. Si en 2019 detonó la crisis por las políticas exclusión; en 2020, la pandemia profundizó la enorme brecha entre el chileno promedio y las tradicionales élites políticas y económicas, beneficiarias del gobierno actual.

Para los analistas locales, la crisis social, que surgió hace dos años profundizó la división entre sectores tradicionales y emergentes y condujo a la creación de un importante movimiento antisistema; éste no solo se opone a las élites tradicionales, sino también al empresariado y a las instituciones de un gobierno alejado de las mayorías.

Este contexto político anticipaba el resultado electoral más incierto en 30 años. Al decidir su voto, en el ánimo de los chilenos pesaron varios factores: desde el repudio a la rudeza de las fuerzas de seguridad contra la libertad de manifestación, hasta las altas cifras de contagios (hoy más del 95 por ciento de las unidades de emergencia en hospitales está ocupado).

También pesaron la incertidumbre económica y la reprobable actuación de la prensa nacional, que respaldó las acciones del gobierno de Piñera con un discurso que subrayó supuestos saqueos y violencia de la sociedad en protesta.

Se eligieron: presidente (periodo 2022-2026), 155 diputados y 27 senadores. Pese al gran número de cargos en disputa, el abstencionismo marcó la pauta; de un padrón de 13 millones, apenas votaron 2.5 millones en un país donde el voto ya no es obligatorio desde 2012.

De siete aspirantes para relevar a Piñera, ninguno superó el 30 por ciento de aprobación general antes de la elección. Aún así, los aspirantes con más probabilidades eran:

Gabriel Boric, de la alianza de izquierda Apruebo Dignidad, con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Boric atrajo a menores de 30 años con su propuesta de profundizar el cambio de política, muy acorde con el proceso de redacción de la nueva Constitución y su plan de seguridad en las fronteras. Pero perdió popularidad tras aislarse unos días porque se contagió de la variante Delta del Covid-19.

Por la derecha se posicionó José Antonio Kast, dirigente del Partido Republicano. Ofreció un programa para “restablecer el orden y la estabilidad perdidos” con las protestas de hace dos años. Su nicho de simpatizantes está en los mayores de 60 años.

Por la derecha se posicionó José Antonio Kast, dirigente del Partido Republicano. Ofreció un programa para “restablecer el orden y la estabilidad perdidos” con las protestas de hace dos años. Su nicho de simpatizantes está en los mayores de 60 años.

Es notorio que, en Chile, la derecha mantiene un piso del 40 por ciento de los electores, de los que el 30 por ciento opta por Kast, según el centro de análisis Tres Quintos. Para la encuestadora Mira, el ultraderechista lidera las preferencias de la segunda vuelta, seguido por Boric.

Analistas explican que ambos candidatos (Boric y Kast) surgieron de última hora ante la polarización y difícil situación política. La falta de encuestas confiables obedece a “la distorsión y degradación producida por la mediocridad de la política”, señaló a la agencia AFP la economista y directora del Latinobarómetro, Marta Lagos.

Tras su derrota, el candidato oficialista de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reiteró que no votará en diciembre por Boric e insinuó que lo haría por Kats, a quien felicitó. El empresariado minero, en voz del presidente del bloque Asimet, Dante Arrigoni, se manifestó dispuesto a sumarse al diálogo y contribuir al desarrollo productivo, generando empleos e inversión, pues “a la sociedad le preocupa el futuro”.

El futuro de Chile se dirime entre la ultraderecha y el centro-izquierda. De modo que, el 19 de diciembre, los chilenos decidirán entre dos modelos de nación: controlar la calle, como pide el fascismo, o implementar la nueva Constitución, como dispuso la mayoría en el plebiscito de 2020.

Como la primera vuelta reveló que persiste el escenario de mayor polarización, el próximo Ejecutivo debe impulsar medidas para otorgar más representación al sistema político. A la vez, se manifiesta la urgente necesidad de reestructurar el sistema de partidos, incapaz hasta ahora de atender y encaminar las demandas sociales.

Otro reto es que la nueva Constitución se proclamará en el contexto de un país políticamente fragmentado. Por ello, los expertos anticipan un escenario de tensión política en el mediano plazo si no hay concertación entre partidos. Finalmente, no se descarta que, desde La Moneda, se apele a la mayor presencia y cooperación de actores internacionales para reducir el riesgo de que la división aumente.

Argentina: oxígeno al peronismo

Hoy, ningún partido argentino duda en reconocer que, en la elección, el triunfador rotundo fue el descontento social. En las urnas, el oficialismo argentino mejoró su porcentaje con respecto a las elecciones primarias de septiembre pasado, si bien la oposición salió victoriosa porque obtuvo más votos que su rival.

El resultado del 14 de noviembre demuestra la existencia de “un creciente porcentaje de personas que no encuentra respuestas en el Estado ni en el sistema representativo y que así como bajó sus brazos y dejó de buscar trabajo, también dejó de votar”, informó el politólogo Alejandro Tullio.

Más de 34.3 millones de personas fueron convocados a votar y apenas asistió el 71 por ciento, lo que se consideró el porcentaje más bajo desde el fin de la dictadura (1983); pues en Argentina es obligatorio acudir a las urnas.

El gran número de votos nulos y en blanco que registró la autoridad electoral significa que cuatro de cada 10 argentinos desprecian el sistema, consideró el secretario de redacción del diario opositor La Nación, Hugo Alconada.

En el escrutinio final, el peronismo perdió en 18 de 24 distritos electorales. Y aunque se anticipaba una caída peor, sus seguidores le dieron el triunfo en Buenos Aires, Chaco y Tierra del Fuego. El gobernante Frente de Todos sufrió también su mayor derrota en el Senado, en lo que se consideró un voto de castigo porque quedó debajo de los 20 puntos de la oposición.

Esto le dificultará presentar y aprobar sus iniciativas sin alianza con otros partidos, aunque se mantiene como primera fuerza en la Cámara de Diputados. Para salir al paso de las críticas, el presidente Alberto Fernández proclamó que se inicia una nueva etapa y anunció un plan económico plurianual, que dependerá de las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los inversionistas extranjeros.

Para los detractores del gobierno del presidente Alberto Fernández, el triunfo del candidato Javier Milel, del partido La Libertad Avanza, puso en apuros al sistema. El economista “ultraliberal y anarcocapitalista” obtuvo el 17 por ciento de los votos en la capital argentina, con su agenda anti-impuestos y reclamo a la casta política.

Aunque el peronismo ha presentado esta derrota parcial como triunfo, se enciende un alarmante foco rojo, casi carmesí: la ultraderecha logró representación en el Congreso y ya se convierte en la tercera fuerza de Buenos Aires, con el 17 por ciento de votos.

El rostro de esa tendencia es el economista Javier Milei, quien asumirá como diputado el 10 de diciembre. La prioridad en su agenda es ajustar el gasto público; es decir, reducir programas sociales; además, proclama que rechazará la oferta de diálogo con la oposición del presidente Fernández.

La derecha racista argentina también ganó Mendoza, polo industrial, centro vinícola y turístico, así como punto clave en la relación con el Mercosur del país. Con el respaldo de esta elección, esa corriente se perfila para librar la batalla por reconquistar el espacio que perdió con la mediocre gestión del expresidente Mauricio Macri.

Otro desafío consiste en reconocer que al presidente Fernández le restan dos años. De ahí que necesitará cada vez más consensos para consolidar los asuntos de mayor peso en su agenda (económicos, sanitarios y políticos) en un congreso cuya composición no le es favorable.

Notas relacionadas

- Javier Milei gana segunda vuelta electoral en Argentina

- 19 noviembre, 2023

Ganó el voto a favor de los poderosos empresarios, de los terratenientes y rentistas; esa clase díscola que se benefició de un sistema corrupto.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León comenzó una investigación por el desplome que dejó 121 heridos y 9 muertos en el mitin

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, llamó al Presidente y a su partido Morena, respetar las instituciones y sacar las manos del proceso electoral 2024.

En México para revertir los resultados de la prueba PISA se requiere de proceso largo y complejo, señaló la organización civil Mexicanos Primero.

Los candidatos presidenciales también expusieron sus posturas sobre temas relacionados con la salud, educación y transparencia, entre otros.

Los consejeros informaron que actualmente 5 mil elementos federales acompañan al INE en las entregas de material electoral en los 300 distritos electorales del país.

A cinco días de que venza el plazo, Zaldívar señaló que "el gran reto que enfrenta el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo es el número de postulaciones".

- ¿De dónde saldrá el dinero para las Pensiones del Bienestar?

- 06 julio, 2024

La aprobación del FPB permitirá al Gobierno Federal eliminar 10 Afores privadas, que administran unos 74 millones de cuentas individuales con un monto global de 6.2 bdp.

La CIRT solicitó cancelar la transmisión de “La Hora Nacional”, debido a que, de acuerdo con una denuncia interpuesta en su contra y la Segob, viola el principio de imparcialidad de dicho programa.

- BCS entre el desencanto y la abstención electoral

- 12 mayo, 2024

Las elecciones del 2 de junio en BCS, donde se disputarán 26 posiciones políticas locales y cinco federales, buscan elevar la participación ciudadana en las urnas.

- Titulares de Seguridad, Defensa y Marina deben comparecer en Senado

- 27 septiembre, 2023

Xóchitl Gálvez se pronunció por citar a comparecer a los titulares de Seguridad, Defensa y la Marina, para que expliquen cómo van a solucionar la violencia que azota al país y que va en aumento.

El segundo debate de la CDMX estuvo marcado por temas como la gestión del agua, los permisos irregulares de construcción otorgados en la alcaldía Benito Juárez y los señalamientos de supuesto financiamiento ilegal.

- Elecciones 2023 el jaloneo por el Edomex

- 01 octubre, 2022

Las elecciones en el Edomex son el preámbulo de lo que se vendrá en la elección presidencial de 2024. Los partidos mueven sus piezas; algunos buscan favores y fraguan alianzas; otros "los más fuertes", impulsan vendettas. La moneda está en el aire.

AMLO prometió arreglar el problema del agua en CDMX

- Balean a coordinadora de campaña de MC en Veracruz

- 01 junio, 2025

Los hechos ocurrieron a horas de que se iniciara la jornada electoral en donde se votarán a representantes del Poder Judicial y estatal, además de 212 ayuntamientos.

Opinión

Editorial

Reformar la Constitución en vez de aplicarla

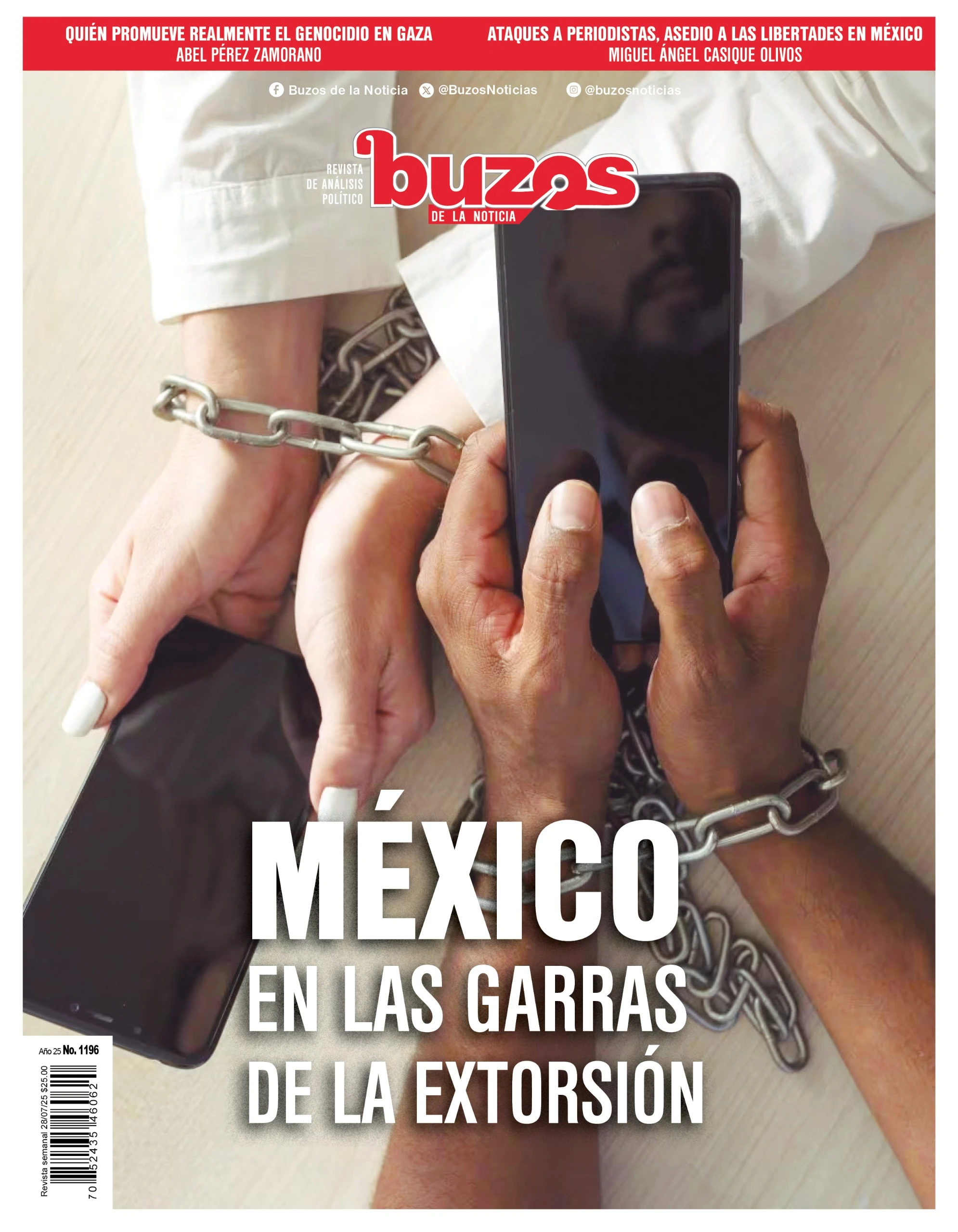

El delito de extorsión está presente en todos los rincones del territorio mexicano; ninguna de las 32 entidades federativas se encuentra a salvo de este azote.

Las más leídas

Terremoto en Rusia desencadena alerta de tsunami en el Pacífico; Sudamérica toma medidas urgentes

La 4T “rediseña” planes de “prepas”: SEP presenta nuevo proyecto

Medidas insuficientes para combatir el sargazo en Quintana Roo

Acusan a embajador de México en Canadá de nexos con el crimen organizado en Quintana Roo

México incrementa 33.5% de impuestos para importaciones por paquetería

Vigencia del manifiesto comunista

Escrito por Nydia Egremy

Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.