El poema evoca a Rumiñahui retando al invasor, recordándole la superioridad numérica y la fortaleza de su tribu y cómo, tras su muerte, su espíritu sigue ahí.

Yo soy hombre, y me callo tantas cosas

que tendremos que hablar cuanto tú quieras;

la orquestada pasión y las raíces

de aquellos ojos míos que me miren

desde el sembrado sitio de tus ojos.

Fuego de pobres, 1961

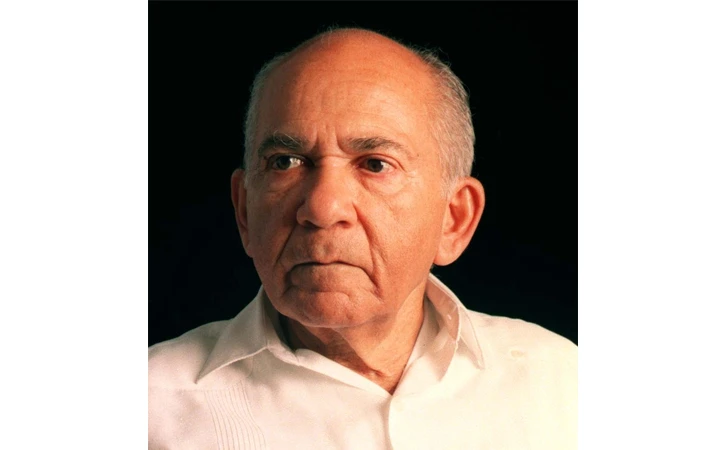

El 12 de noviembre de 1923, Día del Cartero y cumpleaños 272 de la Décima Musa, nacía, en Córdoba, Veracruz, el traductor, humanista y poeta Rubén Bonifaz Nuño, hijo de un telegrafista y de una coronela de la División del Norte. En 1928, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzaría su formación, primero a cargo de su madre, quien le enseñó a leer, y luego bajo los programas de la educación socialista de Lázaro Cárdenas. Estudió jurisprudencia en la UNAM, pero pronto se decantaría por la literatura, obteniendo el doctorado en Letras Clásicas y comenzando una deslumbrante trayectoria académica que lo convertiría en el más importante traductor de clásicos como Lucrecio, César, Catulo, Virgilio, Propercio, Ovidio, Horacio, Lucano, Homero, Píndaro y Eurípides.

Su profundo conocimiento de las grandes civilizaciones del mundo nunca opacaría la gran admiración que sentía por la historia del México Antiguo, que lo llevó a sostener que la mayoría de los textos sobre las grandes culturas del Anáhuac fueron obra de frailes y conquistadores y por lo tanto, falsos, concebidos como un medio para lograr el sometimiento espiritual de los pueblos indígenas; en esta vertiente de su quehacer intelectual destacan La puerta del templo (1980); El arte en el Templo Mayor, (1981); El cercado cósmico. De La Venta a Tenochtitlán (1985). Imagen de Tláloc (1986); Escultura azteca en el Museo Nacional de Antropología (1989). Hombres y serpientes: iconografía olmeca, (1989); Olmecas: esencia y fundación. Hipótesis iconográfica y textual (1992).

“Palabra sin levadura, sabia y ásperamente unida como los granos de trigo del pueblo del éxodo”, dirá Carlos Monsiváis de su poesía en la Introducción a la antología de Rubén Bonifaz Nuño publicada por la UNAM en 1982. Y poco antes de su fallecimiento, ocurrido en 2013, en torno a esa tercera vertiente de su actividad intelectual, el poeta afirmaría: “La poesía ha sido el único acto libre de mi vida. Lo demás es trabajo pagado para sobrevivir”. Su obra poética aporta a las letras mexicanas una voz viril, personalísima y sincera; nada en sus versos está de más; desprovistos de elementos puramente ornamentales, todo en ellos está lleno de significado.

En el siguiente poema, publicado en 1956 en Los demonios y los días, Bonifaz Nuño habla de su soledad, de la agobiante rutina que enfrenta y en la que se reconoce igual a tantos hombres que, cohabitando entre los muros de la Ciudad de México, compartiendo el cielo, las calles, el transporte, jamás llegan a conocerse. La multitud es una masa anónima de hombres que deben romper ese aislamiento impuesto que nos impide reconocernos en tantos otros, nuestros iguales, a los que el poeta tiende la mano, esperando por fin ser comprendido.

Desde la tristeza que se desploma,

desde mi dolor que me cansa,

desde mi oficina, desde mi cuarto revuelto,

desde mis cobijas de hombre solo,

desde este papel, tiendo la mano.

Ya no puedo ser solamente

el que dice adiós, el que vive

de separaciones tan desnudas

que ya ni siquiera la esperanza

dejan de un regreso; el que en un libro

desviste y aprende y enseña

la misma pobreza, hoja por hoja.

Estoy escribiendo para que todos

puedan conocer mi domicilio,

por si alguno quiere contestarme.

Escribo mi carta para decirles

que esto es lo que pasa: estamos

enfermos del tiempo, del aire mismo,

de la pesadumbre que respiramos,

de la soledad que se nos impone.

Yo sólo pretendo hablar con alguien,

decir y escuchar. No es gran cosa.

Con gentes distintas en apariencia

camino, trabajo todos los días;

y no me saludo con nadie: temo.

Entiendo que no debe ser,

que acaso alguien, sin saberlo, me necesita.

Yo lo necesito también. Ahora

lo digo en voz alta, simplemente.

Escribí al principio: tiendo la mano.

Espero que alguno lo comprenda.

Notas relacionadas

Toda su obra es un profundo, vigoroso y sostenido grito de combate colectivo.

El espíritu revolucionario se nutre de grandes gestos; y este acto de escribir.

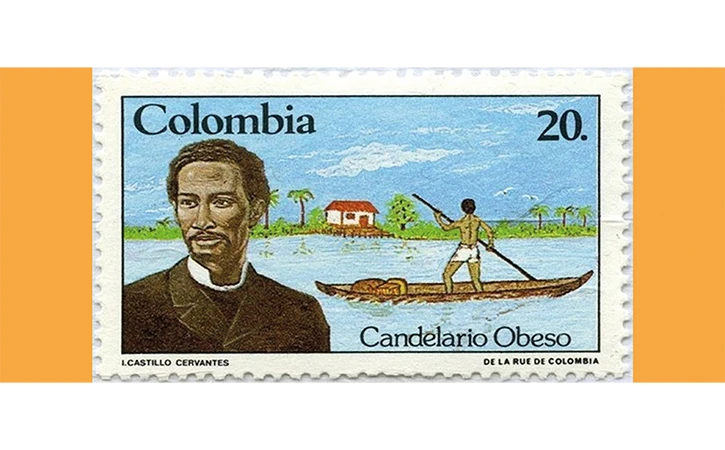

En Er boga chaclatan (El boga charlatán), uno de los 16 poemas incluidos en Cantos populares de mi tierra (1877), el personaje afrodescendiente presume sus conquistas amorosas y relata sus aventuras, riñas y tretas para escapar.

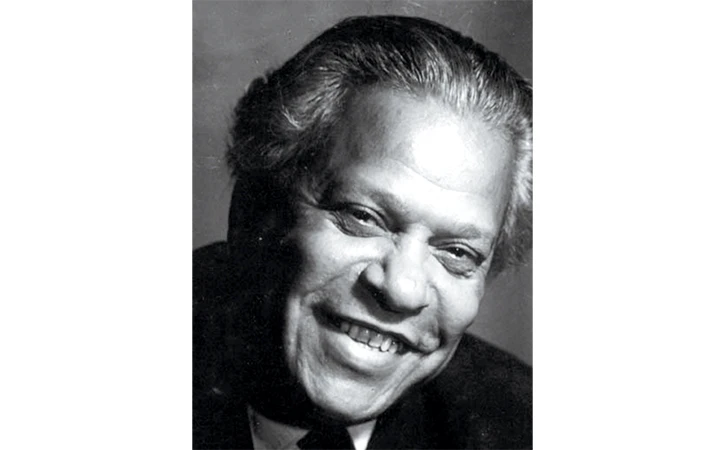

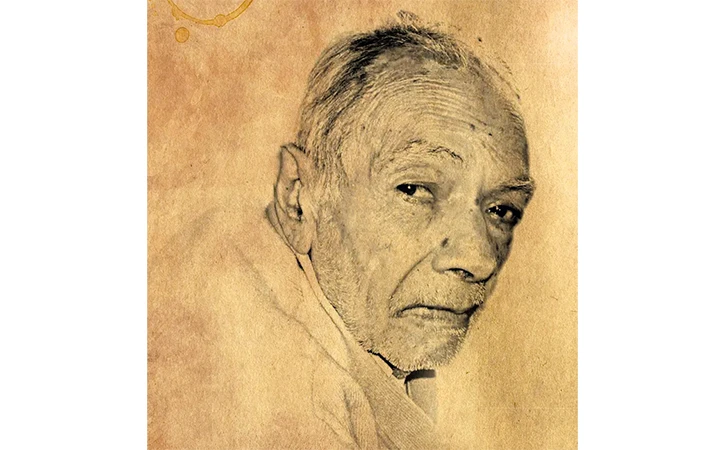

Hijo natural de un hacendado y una lavandera negra, la infancia del poeta, dramaturgo y traductor colombiano Candelario Obeso (1849-1884) transcurrió en medio de la precariedad en su natal Mompox, dos años antes de la abolición de la esclavitud en su país (1851).

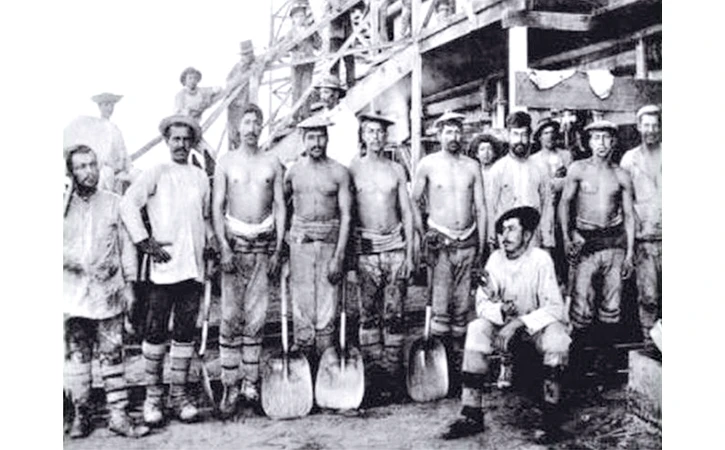

Al contemplar las sorprendentes construcciones antiguas y modernas, a menudo se olvida el esfuerzo realizado por sus creadores.

Nacido el 18 de marzo de 1809, fruto de la unión libre de una bailarina española y un barbero afrocubano, Plácido fue entregado a la “Casa Cuna del Patriarca San José”.

Considerada la obra de su madurez como poeta, y fundamental para entender su obra, Centro del Mundo es un extenso poema dividido en 17 cantos.

Así canta a su patria cubana, por la que luchó toda la vida, la escritora, crítica literaria y poetisa revolucionaria Mirta Aguirre Carreras.

Poetas acráticos es el nombre que Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya (Óscar Segura Castro) dan, en Selva lírica.

La muerte, que en figura femenina se presenta puntualmente a ajustarnos las cuentas.

Es la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou referente obligado para entender la participación femenina en el modernismo.

“Este poeta abanderado puede enseñar poesía pura a un regimiento de oscuristas, pero prefirió la transparencia y con ella algo más: la poesía (…)"

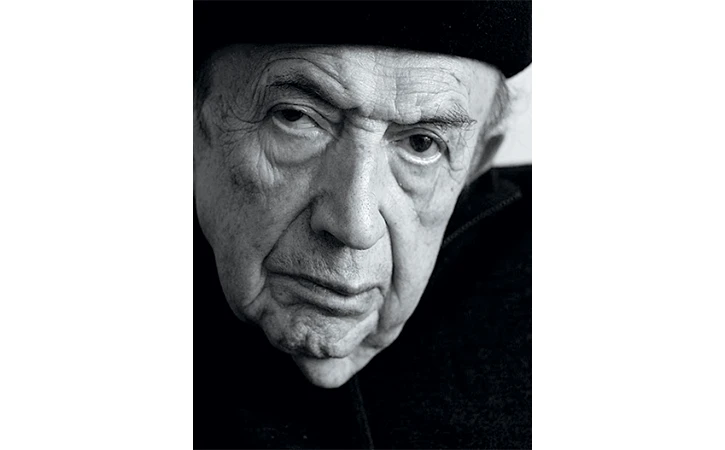

El 30 de septiembre de 2018, en un hogar para ancianos de Guatemala fallecía, a los 90 años y olvidado por todos, el Poeta de la Patria, Julio Fausto Aguilera.

El 21 de diciembre de 1907, en la escuela Santa María de Iquique, tuvo lugar una masacre contra los obreros del salitre, concentrados ahí en espera de diálogo con los representantes patronales y del gobierno.

Opinión

Editorial

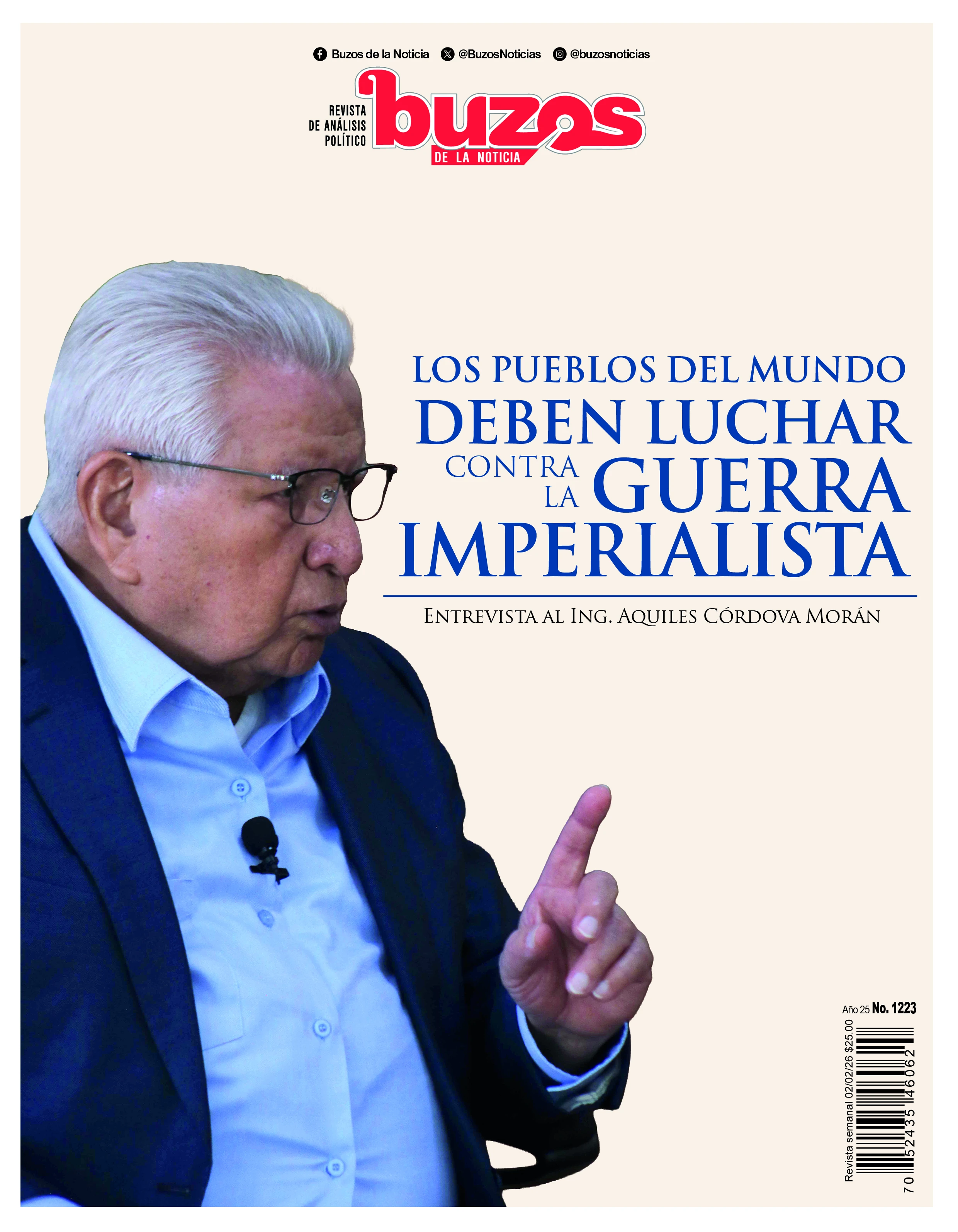

Los pueblos del mundo deben luchar contra la guerra imperialista

En entrevista exclusiva para este semanario, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, expuso su punto de vista acerca de la peligrosa situación a que el imperialismo ha conducido a la humanidad.

Las más leídas

“El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia”: Aquiles Córdova Morán

La realidad frente a la ilusión

Nuevos archivos revelan conexiones entre figuras del poder en México y Epstein

Rechazan ingreso de militares estadounidenses a territorio mexicano

BRICS compran más oro y disminuyen posiciones en bonos de EE. UU.

Crece riesgo de turismo sexual infantil rumbo al Mundial 2026

Escrito por Tania Zapata Ortega

Correctora de estilo y editora.