El teórico alemán Theodor Adorno escribió en 1941 un ensayo titulado Sobre la música popular.

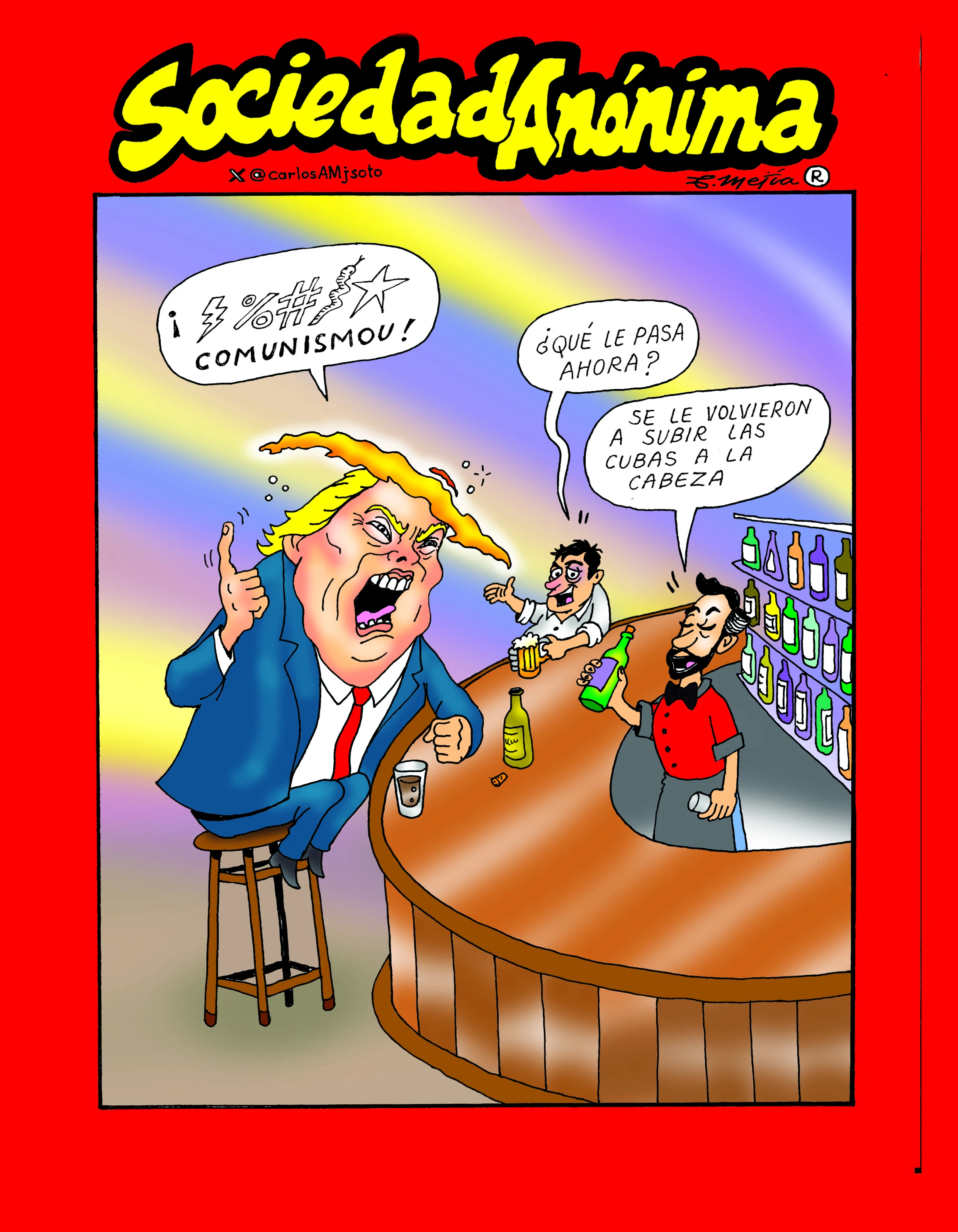

En el discurso oficial se habla constantemente de cambio, de ruptura con el pasado, de un nuevo horizonte para la cultura en México. Se insiste en que la cultura debe ser un derecho de todas y todos, que debe estar al alcance de la ciudadanía sin exclusiones. Sin embargo, cuando observamos más de cerca las políticas implementadas, nos damos cuenta de que bajo la retórica transformadora se esconde una continuidad con prácticas que provienen de un modelo neoliberal instalado desde hace décadas en la vida pública del país.

La cuestión que surge es inevitable: ¿estamos realmente ante una transformación de la forma de hacer política cultural, o simplemente frente a una nueva cara del mismo paradigma neoliberal? Para explorar esta pregunta, conviene examinar tres rasgos que muestran cómo la política cultural mexicana mantiene una lógica de mercado.

Primero: la reducción del Estado. Con el argumento de la austeridad, se han reducido presupuestos, desmantelado programas y debilitado instituciones culturales. Lo que antes era un compromiso irrenunciable –el acceso gratuito y universal a la cultura– ahora se mira como un gasto que debe medirse en función de su rentabilidad inmediata. Este debilitamiento obliga a museos, teatros y centros culturales a competir entre sí por recursos limitados. Cuando el Estado retrocede, son los capitales privados y los patrocinios corporativos quienes dictan las condiciones. El mensaje implícito es claro: la cultura ya no es prioridad pública, sino un espacio que debe sostenerse con dinámicas de mercado.

Segundo: la cultura convertida en producto. Cada vez con mayor insistencia, se exige a instituciones culturales que generen ingresos propios, que justifiquen su existencia a través de números de visitantes o boletos vendidos. Bajo esta lógica, lo que cuenta no es la profundidad crítica ni la diversidad de propuestas, sino la capacidad de atraer públicos masivos. De este modo, se privilegia lo espectacular y rentable, mientras que expresiones menos comerciales quedan relegadas. Así, la cultura deja de asumirse como un derecho universal y comienza a entenderse como un bien de consumo, disponible únicamente para quien pueda pagar por él.

Tercero: la precarización laboral. Artistas, trabajadores de la cultura, técnicos e investigadores enfrentan condiciones cada vez más frágiles: contratos temporales, ausencia de seguridad social, pagos diferidos o insuficientes. La lógica neoliberal se hace evidente: el trabajo cultural debe ser flexible y barato, aunque ello signifique vidas inestables. La contradicción es evidente: se enaltece la importancia simbólica de la cultura, pero se ignoran las condiciones materiales de quienes la sostienen cotidianamente.

En conjunto, estos elementos muestran que la política cultural mexicana no rompe con el pasado neoliberal: lo prolonga y lo refuerza. Se reduce el papel del Estado, se mercantiliza la cultura y se precariza a quienes trabajan en el sector. El riesgo de este camino es profundo: una cultura excluyente, donde sólo quienes tengan capacidad de pago puedan disfrutar plenamente de sus beneficios.

Notas relacionadas

Es un rico conjunto de ritos domésticos, himnos nupciales y funerarios, fórmulas de conjuros contra enfermedades, de expiación de pecados, de conservación del amor, etc.

Letras de emergencia es un “libro panfletario” porque se convenció que toda actividad artística, incluida la literaria

La literatura sánscrita es la más antigua manifestación cultural indoeuropea.

En los últimos años empezamos a usar modelos de lenguaje y chatbots para casi todo: escribir correos, aclarar dudas, resumir textos, planear proyectos, presentar ideas complejas, traducir… Son herramientas útiles, pero también cambian la forma en que pensamos.

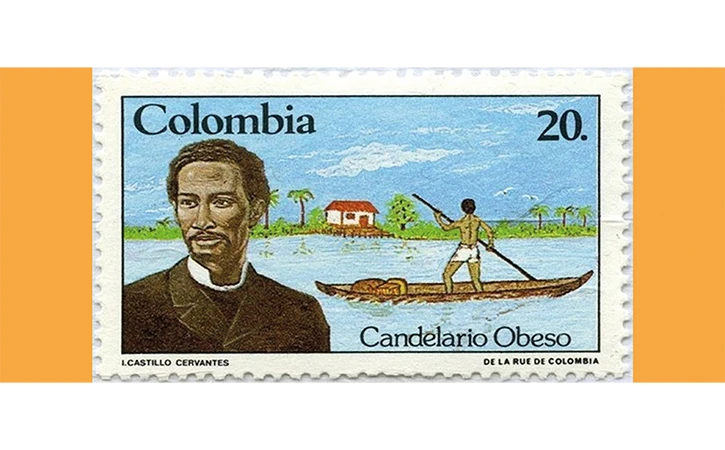

Hijo natural de un hacendado y una lavandera negra, la infancia del poeta, dramaturgo y traductor colombiano Candelario Obeso (1849-1884) transcurrió en medio de la precariedad en su natal Mompox, dos años antes de la abolición de la esclavitud en su país (1851).

Poeta, crítico literario y dramaturgo inglés nacido en San Luis, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1888. Premio Nobel de Literatura en 1948 y autor del famoso poema Tierra Baldía.

Cuenta Mason Currey en Rituales cotidianos que el psicólogo William James afirmaba que los hábitos crean el orden necesario para avanzar hacia campos de acción realmente interesantes.

Al contemplar las sorprendentes construcciones antiguas y modernas, a menudo se olvida el esfuerzo realizado por sus creadores.

Nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay, de la India Británica.

Las 34 puestas en escena que se presentaron durante el evento representan un acto de protesta contra las élites que han privatizado la cultura.

Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.

Nació el 28 de noviembre de 1757, en el barrio de Soho, Londres, Reino Unido.

Para Ambrosía Vázquez, habitante de Tláhuac, su participación “es un orgullo” que Antorcha le dio.

La risa roja es la mueca sangrienta y burlona de la muerte y la guerra es su expresión más grande y contundente.

Opinión

Editorial

Reforma electoral: otro paso hacia la centralización del poder

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Las más leídas

Apuñalan a estudiante afuera de secundaria en Tláhuac

Bajo fuego amanece planta cementera en Hidalgo

Hasta 2030 se alcanzará jornada laboral de 40 horas; legisladores aprueban reducción gradual

Cobro de IEPS aporta 88 mil millones al Gobierno Federal en enero

Sin luz y sin agua, dirigentes de Antorcha denuncian impactos ambientales por centros de datos

Escrito por Aquiles Lázaro

Licenciado en Composición Musical por la UNAM. Estudiante de la maestría en composición musical en la Universidad de Música de Viena, Australia.