Hasta el reporte del 14 de febrero, la SENASICA dio cuenta de más de 15 mil casos en animales.

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) y sus empresas trasnacionales están intensificando sus habituales maniobras de desestabilización en Japón, Nepal, Corea del Sur y Francia para ofrecerse como la única solución a las insalvables crisis provocadas por la Casa Blanca.

Estos gobiernos, hoy en crisis estructural, tienen una histórica y estrecha relación político-económica con EE. UU. y son estratégicos para su interés imperialista. El mapa de la actual ola desestabilizadora muestra que sus efectos colaterales se sentirán en México a corto plazo.

Caos en el Techo del Mundo

Nepal está lejos de la visión estratégica de la política exterior mexicana; aunque este año la relación con este país fronterizo, con India, China, Bangladesh, Bután y Myanmar, cumple 50 años, pero diversifica sus vínculos externos para superar la desigualdad socioeconómica que el neoliberalismo profundizó durante 30 años.

La reciente crisis en el país de los Himalayas atrajo la atención mundial, pero en México pasó desapercibida. Sin embargo, ese conflicto cobra importancia geopolítica porque se enmarca en el enfrentamiento entre dos colosos: EE. UU. y la República Popular China (RPCh).

A Washington le urge seguir influyendo en Nepal, donde ha operado por décadas para subvertir la política de Beijing desde Tíbet y maniobrar en India. En ese contexto se entiende que el origen de las revueltas en Nepal son el epicentro de su estrategia para reposicionarse en una subregión que resulta fundamental para sus intereses.

El pasado ocho de septiembre se viralizó la noticia de que el gobierno de Nepal cerró 26 plataformas de redes sociales y que, al verse privados de ese medio de comunicación, los nepalíes presionaron hasta que el primer ministro y líder del Partido Comunista, Khadga Sharma Oli, renunció a su cuarto mandato.

Fue así como lo que al principio fue un movimiento local anticorrupción y el ofensivo lujo de la casta política-empresarial, evolucionó hacia un violento cambio de régimen de pronóstico incierto para sus 32 millones de habitantes y la relación con EE. UU., China e India.

En ese conflicto, las plataformas digitales pertenecientes a las corporaciones de comunicación desempeñaron un rol decisivo al propagar mensajes de odio contra las élites sin responsabilidad ni ética. Enardecieron a la población mediante una convocatoria desde los dispositivos para realizar actos antigubernamentales e instaron a la dimisión del primer ministro K. P. S. Oli.

Desde el hashtag (#Nepokids) se enviaron mensajes cada vez más agresivos y convocaron protestas. La estrategia subversiva eligió como objetivo a nepalíes jóvenes y urbanos –nacidos entre 1997 y 2012– usuarios masivos de redes digitales, a los que se bautizó como Generación Z (la que sigue a los millennials).

Éstos fueron los receptores de contenidos que alentaron el descontento; la campaña escaló después de que TikTok difundiera videos de las élites exhibiendo su ostentosa vida, que contrasta con la pobreza nepalí. Rumores, odio y el abierto cinismo alimentaron las protestas, que llevaron al primer ministro a vetar a Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat y otras aplicaciones.

El político invocó una iniciativa de ley que sometía a supervisión esas redes; y como no lo hicieron, las bloqueó. La prensa corporativa se manifestó contra la censura y el autoritarismo, aunque el veto digital sólo duró horas; pero incitados por esta estrategia mediática, los nepalíes multiplicaron sus protestas.

No son pocos los que observan que ése fue el usual guion utilizado por EE. UU. y las BIG Tech para promover la revolución de color. Interpretan esta crisis como un mecanismo de defensa del capitalismo neocolonizador estadounidense para sobrevivir y seguir maniobrando. Como afirma el internacionalista Frederik Merke: “la leña estaba lista, la chispa fue el bloqueo digital”.

Incitados a la violencia, los manifestantes incendiaron el Congreso y otros edificios públicos; golpearon a políticos y sus familias –como a Rajya Laxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Rajya Laxmi Chitrakar, quien resultó gravemente quemada cuando incendiaron su casa. La policía respondió con gases, balas de goma y fuego real, causando 34 muertes.

La contienda, que duró una semana, se saldó con un par de paradojas: la caída del primer ministro Oli consolidó la república y condujo al país hacia la gobernabilidad; el veto a las redes fue la trampa con la que se manipuló a los jóvenes para lograr el cambio de régimen.

De modo que una crisis surgida contra la desigualdad y la corrupción se zanjó con el derrumbe del establishment vigente desde 2006, cuando fuerzas maoístas ganaron la larga guerra civil (1994-2006), que suprimió a la monarquía hindú de 240 años y se proclamó la República Democrática Federal.

Pero detrás estuvo el factor externo. La crisis ocurrió poco después de que el gobierno de Oli se postulara para ingresar a la Organización de Cooperación de Shangái (OCS). Para la menguante hegemonía estadounidense, significa un desafío que Nepal –y su estratégica cordillera del Himalaya– ingrese al espacio de integración con China, Rusia e India para conformar el Corredor de Cooperación Euroasiática (CCE).

Además de su resquemor contra China, EE. UU. sabe que la Unión Soviética estuvo al lado de Nepal con infraestructura, finanzas y becas universitarias que beneficiaron a más de siete mil jóvenes convertidos en expertos en cibernética, medicina, agronomía e ingeniería.

La versión de que el gobierno de Oli actuó como comunista es falsa; intentó llevar a Nepal a la gobernabilidad después de muchos años de crónica inestabilidad, ya que antes de su ascenso al Ministerio supremo hubo 14 gobiernos y ninguno concluyó su gestión.

Este panorama puede empeorar la situación de inestabilidad de los vecinos, como ocurrió con las protestas de 2022 en Sri Lanka; las de Bangladesh en 2024 y la influencia del hinduismo radical del partido Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi, Primer Ministro de La India.

Además, la mala economía causa la emigración. El 80 por ciento de los 29.6 millones de nepalíes vive de la agricultura, actividad posible sólo en 20 por ciento de los 147 mil 515 kilómetros cuadrados de montañas. El 7.5 por ciento de los nepalíes vive fuera del país, en EE. UU., India o el Golfo de Bengala.

El 20 por ciento de los jóvenes no tiene empleo; los trabajadores migrantes envían remesas equivalentes a 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En lo que va de 2025, se estima que enviarán 46 millones de dólares (mdd), pero la expectativa de aumento bajó con la caída del primer ministro.

El país depende de India para que esa diáspora sobreviva; así como en lo comercial y energético, necesita de las inversiones y obras de infraestructura chinas. Donald Trump agravó la situación al eliminar el estatus de “protección temporal” a miles de nepalíes, que llegaron a EE. UU. después del sismo de 2018.

La precariedad laboral y la inestabilidad política ampliaron la brecha entre las élites y la mayoría de los ciudadanos, en particular de los 125 grupos étnicos existentes en un país con muy bajo desarrollo económico.

Aunque recibe a miles de turistas que viajan ahí para escalar picos a ocho mil metros de altura, y generan el ocho por ciento de su PIB; ese “folklor turístico” es dominado por la poderosa casta bahum y la élite de hoteleros y comerciantes, explica Pierre Daum.

Después de la crisis, el presidente Ram Chandra designó a la expresidenta Shushila Karki como Primera Ministra interina, a quien sucedería el alcalde de Katmandú, Balen Shah. El factor externo está presente en el desenlace, pues se dirime entre el anhelado control de Nepal por EE. UU., que causaría un nuevo foco de tensión, y un nuevo gobierno vinculado al emergente mundo multipolar.

Hoy urge evitar que los actores externos empeoren la situación de Nepal, como ocurrió en Medio Oriente con la Primavera Árabe. Es deseable que lleguen nuevas fuerzas políticas progresistas y se vinculen con fuerzas y movimientos en favor de las clases trabajadoras, recuerda la doctora Feyzi Ismail, experta en “política de la protesta” de la Universidad de Londres.

Francia, con respiración asistida

La relación entre Francia y EE. UU. ha oscilado entre la cooperación imperial y la desconfianza. Donald Trump llevó el vínculo a la fractura con una nueva política que acabó de desencantar a Emmanuel Macron, ante su evidente incapacidad para conciliar sus posiciones sobre el futuro de Ucrania y la guerra arancelaria.

Los franceses ven a su presidente someterse a la imposición del magnate estadounidense cuando asignó el cinco por ciento de su PIB a Defensa, además de secundar la inviable ofensiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Rusia en Ucrania. Y, lo más humillante, cuando respaldó la agresión de Trump contra Venezuela.

En este pozo de humillación se gestó la caída del primer ministro François Bayrou, que acentuó la inestabilidad y vulnerabilidad política del antiguo “País de las luces”.

El ocho de septiembre, la séptima potencia económica mundial vio caer al cuarto primer ministro de Emmanuel Macron. Agobiado por la enorme deuda pública, Bayrou pidió recortes por 50 mil mdd; sostuvo que su país está con “respiración asistida” y, para salvarlo, propuso reducir pensiones y programas sociales.

El político perdió la moción de confianza en la Asamblea Nacional, pues su programa vulneraba derechos laborales, a quienes Macron había elevado la edad de jubilación dos años para ganar la elección contra la ultraderecha. Hoy, los franceses no pueden jubilarse a los 60 años.

Esta crisis evidenció que, en Francia, el gobierno desatiende las demandas de sus agricultores, pescadores, conductores, médicos, profesores y otros trabajadores; que ejerce su poder neocolonial sobre sus “territorios de ultramar” y que, para cubrir su presupuesto, se endeuda y gasta más de lo que ingresa.

La situación es tan inestable y apremiante que cuando Bayrou afirmó que su plan evitaría daños a generaciones futuras, la izquierda se deslindó de él y exigió más impuestos; mientras, la extrema derecha de la procesada Marine Le Pen pidió elecciones presidenciales anticipadas. A pesar de todo esto, Macron advirtió que permanecerá hasta 2027 y ya eligió a su quinto Primer Ministro, su loyal ami (amigo leal) y centrista, Sébastien Lecornu, ministro de Defensa y, desde 2017, miembro del partido Renacimiento, después de ser expulsado del partido Los Republicanos.

Lecornu deberá lidiar con la crisis de la deuda francesa que, según cifras oficiales, suma 3.8 mdd –114 por ciento del PIB– ya que, para sacar adelante el presupuesto, Macron se endeudó más. Este año crecerá el problema, pues el déficit oscilará entre 5.4 y 5.6 por ciento (unos 200 mil mdd).

Es tal la degradación de las finanzas francesas, que el ministro Éric Lombard insinuó que podría ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo impensable en un país de la Unión Europea (UE).

Para ganar tiempo, Lecornu anunció que limitará pensiones vitalicias de expresidentes y exprimeros ministros: “no se puede pedir esfuerzos a los franceses si quienes están al frente del Estado, no los hacen”.

El escenario refleja incertidumbre y especulación; todo apunta a que la presión de la ultraderecha y la reacción de la izquierda logren una convocatoria a elecciones anticipadas, y que todo siga igual en una Europa sometida a la Casa Blanca.

Japón inestable

El siete de septiembre, la grave situación político-económica interna y la tensa relación con EE. UU. llevaron al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, a dimitir de este cargo y de la presidencia del Partido Liberal Democrático (PLD).

Ishiba, quien asumió el año pasado, aceptó su responsabilidad ante el fracaso electoral y los efectos negativos de sus medidas en la economía, agravada por los aranceles impuestos por Donald Trump en un acuerdo a todas luces inequitativo.

Ese giro inauguró otro periodo de inestabilidad y exhibió la fragilidad estructural del país del G-7 que hoy se califica como “enfermo económico mundial”. Si bien Japón ostenta el cuarto mayor PIB del planeta, su deuda pública supera el 260 por ciento, la más alta entre países de renta alta y después de 30 años de bajo crecimiento.

Por ello, Ishiba entabló penosas negociaciones con Trump, quien bajó los aranceles del 27.5 al 15 por ciento, un alivio para la industria automotriz. Solamente Toyota habría perdido unos 10 mil mdd, cifra similar a las pérdidas de Honda y Nissan.

Ese arreglo supuso una victoria relativa del sector exportador equivalente a más de 15 por ciento del ingreso interno; genera millones de plazas, pero marcó el fin de la carrera política de Ishiba, recuerda Diego Herranz.

El objetivo de Donald Trump consistió en coaccionar a Japón; pues lo obligó a invertir 550 mil mdd en proyectos estratégicos en EE. UU.: semiconductores, Defensa (aviones Boeing y armas), energéticos y compra de productos agrícolas por ocho mil mdd anuales, así como productos farmacéuticos.

Esta “camisa de fuerza” ofendió a los japoneses, que sufrieron el aumento de sus costos de vida y los escándalos derivados del financiamiento ilegal del partido de Ishiba. En Japón, el 43 por ciento de la población es joven y su futuro no es promisorio porque el desempleo la afecta en 10 por ciento.

Ishiba se concentró en atender la gran presión de Trump y actuó como halcón fiscal, pero se culpó al gabinete de su bajo crecimiento y de no ser sensible a las necesidades sociales. Este recelo causó dos veces su derrota en ambas cámaras, lo que no sucedía desde 1945.

Su caída llegó justo cuando intentaba acercarse a China; en un contexto en el que aumentaban las expresiones del ultranacionalismo militarista en su país, que finalmente actuaron para deteriorar esos vínculos.

En síntesis, Japón enfrenta un escenario inédito: por el pacto con EE. UU., el nuevo ejecutivo maniobrará entre la disciplina presupuestal y los estímulos al consumo. Es deseable que el sucesor opte por un gobierno que atienda los reclamos sociales, aunque la ultraderecha se opondrá a ese populismo alegando que aumentará la deuda.

El mercado más industrializado de Asia entra en una fase de indefinición, mientras el Partido Liberal Democrático busca un nuevo líder que lo saque del estancamiento y lidie con su dependencia de EE. UU.

Surcorea: “hipercorrupción”

Horas antes de recibir al nuevo presidente surcoreano, Donald Trump lo acusó en redes sociales de realizar purgas contra las iglesias de su país; así intentaba presionarlo “hasta el fondo” y “eclipsar la visita” de Lee Jae-Myung.

En principio, ni la Casa Blanca ni medios de prensa estadounidense aclararon que los allanamientos a templos surcoreanos se enmarcaron en las pesquisas de su fiscalía sobre la presunta corrupción de la exprimera dama que su antecesor, Yook Suk Yeol, dejó en prisión por imponer una ley marcial.

Tampoco se aclaró que Seúl es aliado militar e importante socio comercial de EE. UU.; ni que Lee asumió en junio después de unas elecciones anticipadas. La prensa corporativa dio cobertura al repliegue de Trump que, como es usual, declaró que su colega no agredió las iglesias y “sólo fue un rumor”.

En realidad, durante el encuentro, el surcoreano informó al magnate neoyorquino que optará por la cooperación con EE. UU. y la diplomacia para alcanzar una solución pacífica en la Península Coreana, pero Trump ya tenía en la mesa su nuevo plan de presión. Le impuso al novel mandatario, a quien se califica como “progresista”, el compromiso de invertir 350 mil mdd en EE. UU. a cambio de reducir sus aranceles.

Lee, que apenas asumió en junio, reclamó por las razzias contra 300 trabajadores surcoreanos, acusados de ser ilegales en la planta de baterías de Hyundai Motor de Georgia. El surcoreano expresó su disgusto por ese mal trato y sugirió que, por ello, firmas surcoreanas desconfiarían de invertir en EE. UU.

Con las agresivas deportaciones, Trump ha presionado a Seúl y a gigantes como Samsung y LG para convencerlos de invertir en nuevas fábricas. El otro ángulo de tal extorsión consiste en permanecer sin pagar en la base aérea de Kunsan; así lo manifestó a Lee al afirmar: “queremos deshacernos” del arrendamiento por el enorme terreno de la base militar “y obtener la propiedad”.

Es decir, que tanto Surcorea como Japón paguen a EE. UU. “el mantenimiento” de esas sedes como agradecimiento a los servicios prestados por la potencia. En realidad, EE. UU. usa dichas sedes para proyectar su poder, más que para defender a sus anfitriones.

La frágil economía surcoreana llevaría a Lee a aceptar esa extorsión y evitar la reedición de su crisis financiera de 1997. En el contexto internacional, Lee quiere aprovechar la supuesta “buena” relación entre Trump y el líder de Norcorea, Kim-Jong-un y evitar roces.

Ese debate se realiza cuando fiscales especiales investigan al expresidente Suk Yeol por presuntos delitos, y a su esposa Kim Keon Hee, protagonista de escándalos y hoy acusada por recibir regalos no permitidos, fraude bursátil y soborno.

Es una trama que implica a empresarios, figuras religiosas, al exministro de Defensa, al de Seguridad, mandos militares y la policía, detenidos por participar en la imposición de la ley marcial. Lejos de estos apuros políticos, el presidente surcoreano mostró su discreto músculo político enviando a China a su ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, en una gira que obviamente disgustará a Washington.

Un santuario de espías

Nepal, como campo de batalla geopolítico, ha sido sede de agentes de inteligencia de aliados y de adversarios. Las operaciones encubiertas prosperan en una subregión de frágil infraestructura en seguridad y en el contexto de la Iniciativa china de la Franja y la Ruta.

Ahora, como en la Guerra Fría, EE. UU. intenta recopilar informes de inteligencia sobre la red de influencias extranjeras en ese punto de tránsito y contrabando multinacional.

Lo hizo mediante el uso de la Central de Inteligencia Americana (CIA) para evitar la expansión comunista y apoyar a la resistencia anti-china tibetana entre 1950 y 1960; esta agencia entrenó, dio armas y dineros a guerrilleros Chushi Gangruk en la región de Mustang para atacar objetivos chinos. En los años 90 siguió también a los maoístas, explica el periodista Neeraj Mahajan.

Los intercambios entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Nepal fueron vigilados por la CIA, que calificó el apoyo a estudiantes como “promoción de la intelectualidad” para ser informantes a su retorno.

También recopiló inteligencia del M16 británico en Nepal y hoy se afirma que la Mossad tiene ahí presencia limitada pero estratégica para garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos israelíes. Fuentes occidentales refieren que por su estrecho nexo histórico, la agencia india RAW actúa en Nepal y acusan al Ministerio de Seguridad del estado (MSS) de China de vigilar a refugiados tibetanos y evitar actos contra China desde Nepal.

Notas relacionadas

En las primeras horas de este jueves estalló la huelga general contra la reforma laboral que impulsa Milei.

José María Balcázar agradeció al Congreso por haberlo designado como jefe de Estado.

“…Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, afirma la familia de Virginia Giuffre; mientras el rey Carlos III sostuvo: “la ley debe seguir su curso” tras la detención.

El Banco Central Europeo sostuvo que la expansión de envíos chinos se debió a factores internos

Francia abre indagatorias por posible trata y fraude fiscal.

Peskov reiteró la postura de Rusia contra el bloqueo económico a la isla y subrayó el deseo de Moscú de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales.

A pesar del avance diplomático, EE.UU. desplegó un segundo portaaviones en el Golfo Pérsico.

El mercado estadounidense absorbió más de 550 mil millones de dólares en mercancías.

La iniciativa obtuvo la aprobación del Senado el pasado 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra.

El nuevo ciclo del calendario lunar está representado por el Caballo de Fuego que representa energía desbordante, determinación y espíritu aventurero.

Las áreas con mayor potencial de crecimiento son la infraestructura portuaria, tecnologías de la información, minerales críticos, logística, drones e inteligencia artificial.

Desde hace más de 60 años, Cuba ha enviado cerca de 600 mil profesionales de la salud a 165 países.

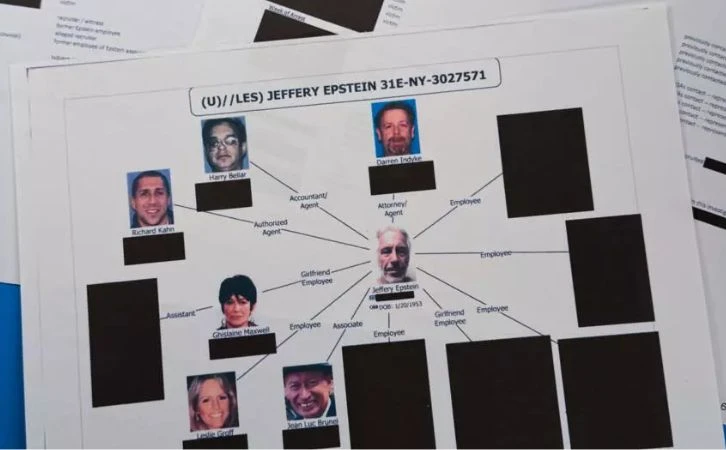

Los expertos señalaron que los archivos “sugieren la existencia de una empresa criminal global”.

Esta resolución es contraria a las normas y los convenios internacionales que prohíben la transferencia de propiedad de tierras en territorios ocupados.

Opinión

Editorial

La privatización de la Educación Superior

Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes.

Las más leídas

Demandan políticas públicas y no “curitas” frente a contingencias ambientales

Explosión en molino de Chiles deja un lesionado y daños materiales en Tlalpan

Embarazo adolescente impacta a miles de niñas y jóvenes en México

Persiste brecha educativa entre hablantes de lenguas indígenas

Por altas temperaturas, activan alerta amarilla en 13 alcaldías de la CDMX

Morena respaldará reforma electoral de Sheinbaum pese a falta de acuerdos con PT y PVEM

Escrito por Nydia Egremy

Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.