Delitos en México generaron un costo económico estimado en 269.6 mil millones de pesos, cerca de 1.07% del PIB nacional.

Tres años después de haberse emitido, es evidente el fracaso de la convocatoria “Lenguas Vivas”, que pretendía rescatar los 16 idiomas en Oaxaca, especialmente en cinco en peligro de extinción. Según el padrón correspondiente a 2021, apenas 990 personas se interesaron en participar en tal programa.

El 19 de febrero de 2019, Eufrosina Cruz Mendoza, entonces titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del estado de Oaxaca, anunció la activación del Programa de Formadores Culturales para la Salvaguarda de las Lenguas indígenas “Lenguas Vivas”. Este plan pretendía proteger las lenguas indígenas, principalmente el Ixteco, Zoque, Amuzgo, Chocholteco y Chontal, ya que están en peligro de desaparecer debido a la falta de hablantes.

Del total de la población indígena, 12 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, cifra que aumenta dramáticamente según la edad.

La convocatoria buscaba –en palabras de la ahora diputada– rescatar las lenguas de acuerdo al Día Internacional de la Lengua Materna. Así, el 21 de febrero de 2019 inició el plan. Con este programa se buscaría crear formadores culturales en los municipios donde aún existieran pocos hablantes para promover generaciones nuevas que contribuyeran a la preservación de tan importantes idiomas regionales.

Sin embargo, los informes de beneficiados en 2021 solo muestran a 990 personas hablantes de las distintas lenguas registradas en el programa estatal, lo que evidencia la escasa cobertura de la iniciativa si se considera que la población indígena es de un millón 221 mil 555 personas en la entidad.

Los resultados son polémicos porque en 2020, durante la pandemia de Covid-19, en lugar de aplicar estrategias como el formato virtual –con sus limitaciones, ya que la cobertura de Internet aún es deficiente– que permitieran la continuidad de formadores comunitarios, la dependencia suspendió el programa. Fue hasta septiembre de 2021 cuando las autoridades reanudaron la convocatoria.

La estrategia de este programa, publicada en la página oficial del gobierno de Oaxaca, consiste en contactar a formadores culturales que hablen alguna lengua indígena y que, entre los requisitos, presenten una carta emitida por la autoridad municipal, agraria o auxiliar que lo acredite como hablante de alguna lengua indígena; así como un proyecto de trabajo y una vivienda techada, segura, limpia e iluminada, durante tres meses; y apoyos económicos de dos mil quinientos pesos mensuales; y, para las personas con interés por aprender una lengua materna, destinar quinientos pesos mensuales durante los mismos tres meses.

Pero según el Instituto de Servicio Exterior de Estados Unidos (Foreign Service Institute, FSI en inglés), tres meses no es plazo considerablemente suficiente para que los educandos aprendan realmente una lengua; se necesitan al menos 420 horas de estudio para alcanzar un nivel de fluidez en el aprendizaje de un idioma, lo que daría un total de siete horas de estudio diarias durante la semana para que dominen las habilidades como hablantes de una lengua viva.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad conserva una población indígena de un millón 221 mil 555; pero en 2021 apenas 990 personas se interesaron en participar. Entre las razones de la baja respuesta a la convocatoria se hallan la escasa cobertura del programa y el reducido tiempo destinado al aprendizaje.

El analfabetismo, un obstáculo

El Día Internacional de la Lengua Materna es una iniciativa aprobada en 1999 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta iniciativa surgió en Bangladesh; desde entonces, los países se han sumado para la protección de sus lenguas maternas.

México es uno de los países participantes, pues posee una gran diversidad lingüística y en el país se hablan al menos 68 lenguas indígenas; y Oaxaca es el estado con mayor diversidad lingüística, con 16 lenguas maternas vivas.

No obstante, la entidad se enfrenta a un problema que repercute directamente en la preservación de sus lenguas indígenas, el analfabetismo de la mayoría de la población. El censo del Inegi correspondiente a 2020, enfocado en el perfil sociodemográfico de hablantes de lengua indígena, evidenció que el grado promedio de escolaridad de la población de 15 a 29 años es de 8.1 por ciento, lo que equivale a poco más del segundo año de secundaria.

Del total de la población indígena, 12 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, cifra que aumenta dramáticamente según la edad; así, de la población de 30 a 44 años, 5.8 por ciento es analfabeta; entre las personas de 45 a 59 años, el analfabetismo es de 13.4 por ciento; 30.3 por ciento de la población de 60 a 74 años y 50.9 por ciento de la de 75 años no sabe leer ni escribir.

Los datos expresan las dificultades a las que se enfrentaron los educadores; pues el porcentaje de personas hablantes de una lengua indígena es cada vez menor, ya que ha presentado una disminución desde 1930, según las cifras del Inegi. A la fecha, la población de 60 años y más es la que habla una lengua materna y, al mismo tiempo, es en la que existe mayor porcentaje de analfabetismo.

Esta situación genera suspicacia sobre la forma en que puede transmitirse el conocimiento de las personas hablantes hacia los educandos, cuando existen requisitos los requisitos de lectura y escritura. En 2015, el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) intentó implementar un programa de educación para adultos mayores hablantes de lengua indígena en la región de la Mixteca. Se inició con la búsqueda de profesores de nivel primaria que supieran hablar y escribir una lengua materna para traducir pequeños textos y, de esta forma, ayudar a los adultos mayores a identificarse con el aprendizaje.

Entrevistado por buzos, Cenen Ojeda Velázquez, profesor de nivel primaria para el medio indígena y excolaborador del proyecto de INEA en la región Mixteca de Oaxaca, comentó: “mi hermana –que era coordinadora del proyecto– y yo propusimos al encargado del programa realizar algunos cambios para que esta educación evolucionara y trascendiera a un siguiente nivel; es decir, de pequeños textos traducidos, logramos hacer una línea de educación para trabajar la lengua materna no solo como el fin, sino como el medio principal de aprendizaje para el adulto mayor”.

Sin embargo, el programa no prosperó, pues solo duró aproximadamente tres años; pero el gobierno lo suspendió por falta de recursos, a pesar de observar una participación activa de los beneficiarios.

Ojeda Velázquez también mencionó que, con la extinción del programa, habría repercusiones negativas para la población indígena, con la que él se identifica; pues, subrayó: “es un gran retroceso que se haya suspendido el programa; de esta forma desvalorizas a los hablantes, ya que esto es una forma de resistencia y de identidad; al suspender estos programas se contribuye al etnocidio, lo que lleva, inclusive, a la repercusión de la identidad de ser mexicana o mexicano; pues en los pueblos étnicos radica el origen del país”.

No obstante, no todas las lenguas, particularmente las que están en peligro de extinción, tienen escritura definida, información que se puede comprobar mediante datos recabados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el cual difundió que de las 68 lenguas maternas existentes en México, solo 16 poseen estructura gramatical y alfabeto, dentro de éstas son pocas las oaxaqueñas que figuran.

Además, el Inali describe “cada norma de escritura contiene un alfabeto unificado y un conjunto de reglas para consolidar la práctica escrita de las diversas variantes de una lengua. Es resultado de un proceso participativo con agentes educativos, traductores, creadores, escritores, autoridades comunitarias, entre otros usuarios de la lengua escrita, acompañado con la asesoría institucional y académica para consensar la representación gráfica de su lengua. Sin duda, estas normas de escritura son un auxiliar para el desarrollo de las lenguas nacionales y constituyen un factor fundamental para ampliar su uso en una nación despierta a la realidad multicultural”, reitera.

Discriminación, el otro factor

Para los pueblos indígenas, la discriminación ha sido un factor que impacta en el aprendizaje de una lengua; esto se produce a pesar de que, durante las últimas décadas, en el país se han reconocido los derechos indígenas. La brecha entre la legislación y la concreción de un estado pluricultural todavía es amplia; actualmente se mantiene una visión monocultural; y la presencia de la diversidad se observa como un problema en muchos espacios públicos.

“Quienes hablamos una lengua originaria es porque nos la enseñaron nuestros padres. Pero hubo un tiempo en que nuestros padres o abuelos dejaron de enseñarla debido a la discriminación de que eran objeto. En la escuela no se podía hablar lengua materna porque decían que no se aprendería bien el español; además te marginaban y discriminaban. Por ello, nuestros abuelos y padres dejaron de enseñar nuestra lengua para evitar precisamente esa discriminación en sus hijos”, lamentó en entrevista la Secretaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sepia) del gobierno de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza en 2020.

Datos proporcionados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) muestran que 15.7 millones de personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas en México enfrentan diariamente formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación ante el ejercicio de sus derechos y el acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas. Entre otros, se observa una fuerte desigualdad en conductas, prejuicios y concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel, entre otros aspectos que, al final, se traducen en criterios de exclusión, marginación y pobreza.

En 2005 se realizó la primer Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis); en ella, 43 por ciento de los participantes respondió que los indígenas “tendrían siempre una limitación social por sus características raciales”; y el 30 por ciento que “lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas”. Cinco años después, la Enadis mostró que existían rezagos en relación con los derechos y oportunidades entre la población indígena mexicana para acceder a una situación más igualitaria con respecto a la población no indígena, lo cual destaca que el 37 por ciento de la población de habla indígena advierte que no se respetan sus derechos; cuando el 24 por ciento de este mismo grupo afirma que esto es causado por su acento al hablar y por su forma de vestir.

En la última encuesta de la Enadis, la correspondiente a 2017, el 24 por ciento de la población indígena de 12 y más años, declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años. El 75.6 por ciento consideró que las personas indígenas son poco valoradas.

Aunado a esto, resaltan otros factores como: la carencia de empleo (20.9 por ciento), la falta de recursos económicos (16.1 por ciento), la privación de apoyo del gobierno en programas sociales (15.8 por ciento) y la discriminación por su apariencia o lengua (14.6 por ciento). Otros problemas presentados (según los datos de la Enadis) corresponde a la negación de atención médica o entrega de medicamentos con 51.2 por ciento; acceso a recibir apoyos de programas sociales, 37.8 por ciento; negación de atención o servicio en oficinas de gobierno con 29.4 por ciento y la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso con 15.9 por ciento.

Ante estos datos, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) ha propuesto, con carácter de urgente, contribuir al diseño e implementación de un sistema de justicia que garantice los derechos humanos de la población indígena mediante la formación de servidores públicos y el diálogo entre justicias, lo que consideraría un enfoque pluralista y perspectivas interculturales y de género en Oaxaca.

La instancia ha puntualizado, también, que las instituciones de procuración de justicia, en sus diferentes ámbitos y niveles, reproducen pensamientos y estereotipos que marginan a las personas; y, como consecuencia, ha traído consigo vulnerabilidad a los pueblos indígenas, a los que se caracteriza como susceptibles de ser castigados y no como aliados. “El escenario mexicano también ilustra el reconocimiento ambiguo del Estado de un pluralismo jurídico fáctico que se limita al trato diferenciado de personas indígenas, o muestra la generalización que se hace de la justicia indígena, como formas incivilizadas, salvajes y arcaicas de solucionar conflictos, haciendo de los casos extraordinarios el referente sobre el cual hablar y concebir a la justicia indígena” precisa la Cepiadet.

Las estadísticas muestran la discriminación entre los pueblos indígenas de Oaxaca, y cómo ésta repercute en la pérdida de hablantes originarios, lo que contrasta con su folklor, historia, raíces y cultura nacional.

Notas relacionadas

Acusa que la Manifestación de Impacto Ambiental carece de un análisis detallado sobre el estado de los manglares en el área del proyecto.

El funcionario rechazó las acusaciones; pero, no presentó documentos ni elementos adicionales para refutar las investigaciones en EE. UU.

La expansión industrial y el auge de centros de datos presionarán la infraestructura energética del país.

Entre 2019 y agosto de 2025 se han reportado 793 mil 700 fugas de aguas negras en la zona metropolitana.

Las detonaciones comenzaron desde las 4:00 horas. Como medida preventiva las escuelas de la región suspendieron actividades.

La reunión ocurre en medio de tensiones comerciales, tras la aprobación de un 35% de aranceles a productos chinos.

Ruiz Armenta dejó el cargo diplomático por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

El Senado autorizó el ingreso de las fuerzas estadounidenses bajo el argumento de realizar labores de adiestramiento y capacitación.

El senador omitió reportar millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales, incluidas utilidades recibidas de la Corporación Inmobiliaria Villahermosa.

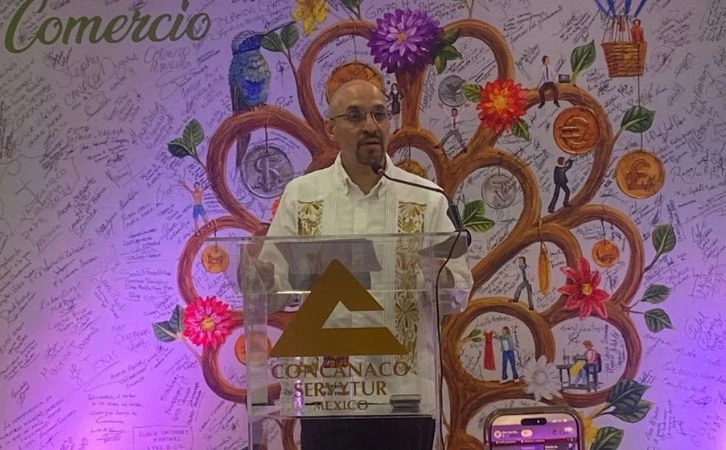

5.2 millones de pequeños negocios son los que contempla la Concanaco serán afectados por la reforma laboral de las 40 horas.

Habitantes y el Movimiento Antorchista Nacional exigen rendición de cuentas, mayor transparencia y garantías para el acceso a servicios básicos.

Alrededor del 35 por ciento de las graduadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres.

La mandataria afirmó que en sus conversaciones con el expresidente estadounidense no se ha planteado abandonar el tratado comercial.

El colectivo jurídico presentó querellas ante la Fiscalía estatal por posibles omisiones y negligencia en operaciones de vivienda.

Opinión

Editorial

Reforma electoral: otro paso hacia la centralización del poder

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Las más leídas

Apuñalan a estudiante afuera de secundaria en Tláhuac

Bajo fuego amanece planta cementera en Hidalgo

Hasta 2030 se alcanzará jornada laboral de 40 horas; legisladores aprueban reducción gradual

Amenazan trabajadores del Metro con paros por falta de recursos

En la mira pública Ramírez Cuevas por presunto lavado y financiamiento ilegal

Capufe anuncia cierre en la carretera México-Puebla

Escrito por Redacción