Es el título de uno de los mejores libros escritos por el historiador italiano Carlo María Cipolla.

En nuestros días se piensa a la filosofía como cosa de místicos, como si hablara de cosas que no tienen que ver con lo real. ¿De dónde salió dicha concepción? Herzen, un importante populista ruso, cree que esto se debe al periodo en que el pensamiento se separó de las ciencias naturales para defender las posturas religiosas que intentaban aportar razonamientos a favor de la idea de Dios.

En efecto, en la Edad Media, el pensamiento filosófico se desarrolló en un ambiente religioso, en donde era imposible salirse de los cauces del pensamiento marcados por la estructura social de ese tiempo. Sin embargo, aun así, el pensamiento corresponde a una forma de ver lo real, es el reflejo en el pensamiento de la manifestación real del ser humano.

En su estudio sobre la dialéctica, Ramón Vals Plana nos dice: “No se puede perder de vista, sin cometer ninguna injusticia, que la filosofía siempre ha pretendido hablar y ha hablado de ‘lo que realmente pasa’. Pero ha pretendido también hablar con rigor y no a humo de pajas, y ello la ha obligado a circunscribir el sentido de las palabras o de desplazarlo, según los casos, respecto del sentido más usual” (Vals Plana, 1982, pág. 107).

Desde sus inicios, la filosofía trató de estudiar lo que realmente pasa, pero se dio cuenta bastante pronto de que el conocimiento de las cosas no es tan sencillo, que para poder llegar a la esencia de los fenómenos es necesario investigar más y penetrar en conocimientos que no son tan intuitivos. Las cosas se nos presentan de una forma y podemos comprender aquello que nuestros sentidos captan en un primer momento, pero hay aspectos de la realidad que se esconden, que no se muestran de inmediato.

En los albores de la historia de la filosofía, los llamados filósofos naturalistas trataron de razonar sobre aquello que unificaba a todas las cosas. En el mundo, lo que vemos es diversidad, la información que nos llega por medio de nuestros sentidos es que hay una multiplicidad de cosas, ¿qué es aquello que las unifica? No pueden ser totalmente diferentes, debe haber algo común a todas, de donde ellas surjan.

Así inicia una forma de pensamiento preocupada por entender aquello que está detrás de la apariencia de las cosas, aquello que le da su verdadero sustento. Por eso Aristóteles decía más tarde que la filosofía primera era aquella que investigaba las primeras causas y primeros principios que hacen que las cosas sean (existan) y que se muevan.

Esto encierra una importante contradicción: lo que vemos por medio de los sentidos es la verdad, pero no toda. Para penetrar en ella hay que analizar el motor interno que hace existir y moverse a las cosas, por lo que pareciera que la verdad está más allá de lo material. Aquí radica el peligro de la unilateralidad del pensamiento. Quedándose solamente en la superficie se puede parecer muy materialista, porque solamente se toma en cuenta lo material percibido por nuestros sentidos; pero apartando lo material para analizar sólo las causas y principios se puede parecer muy profundo, porque se analiza la razón que está detrás de las cosas.

Para que se logre decir cosas verdaderas sobre los objetos debe haber un estudio tanto de las apariencias como de las esencias, es decir, debe superarse la unilateralidad del análisis. Para esto es fundamental el conocimiento profundo de las diversas ramas del pensamiento; no se puede criticar desde el desconocimiento si lo que queremos es hablar de lo real, de lo que realmente pasa.

Notas relacionadas

El personaje central de esta novela es un “ser supremo” al que la clase media elige para liderear a su país hacia el logro de sus grandes proyectos políticos.

La última vez que se vio al poeta con vida fue el seis de julio de 1970 cuando se registró en el puesto fronterizo de Las Chinamas, en los límites con El Salvador.

En Inglaterra, una mujer soltera llamada Mary Wollstonecraft publicaba un libro llamado Vindicación de los derechos del hombre.

La razón de la historia, es decir, aquello que explica el movimiento social y los cambios históricos en las distintas etapas históricas, no son las figuras de los grandes hombres.

El poema evoca a Rumiñahui retando al invasor, recordándole la superioridad numérica y la fortaleza de su tribu y cómo, tras su muerte, su espíritu sigue ahí.

El Atharva Veda, uno de los libros sagrados de la India, nos ha llegado en dos recensiones, la de la escuela de los Shaunakiyas y la de la escuela de los Paippaladas.

Las luchas sociales en sí mismas no son revolucionarias.

Toda su obra es un profundo, vigoroso y sostenido grito de combate colectivo.

La palabra Veda significa “conocimiento” y según la tradición constituye la sabiduría revelada o, literalmente, “escuchada”.

Su primera novela fue Lanark, una vida en cuatro libros. En

El texto de Paul Lafargue El derecho a la pereza no puede ser entendido propiamente como una utopía, al menos no en el sentido clásico del término.

Miguel Torga nació en1907 y murió en 1995. Escribió 12 novelas, tres diarios, 12 colecciones de cuentos, media docena de obras de teatro.

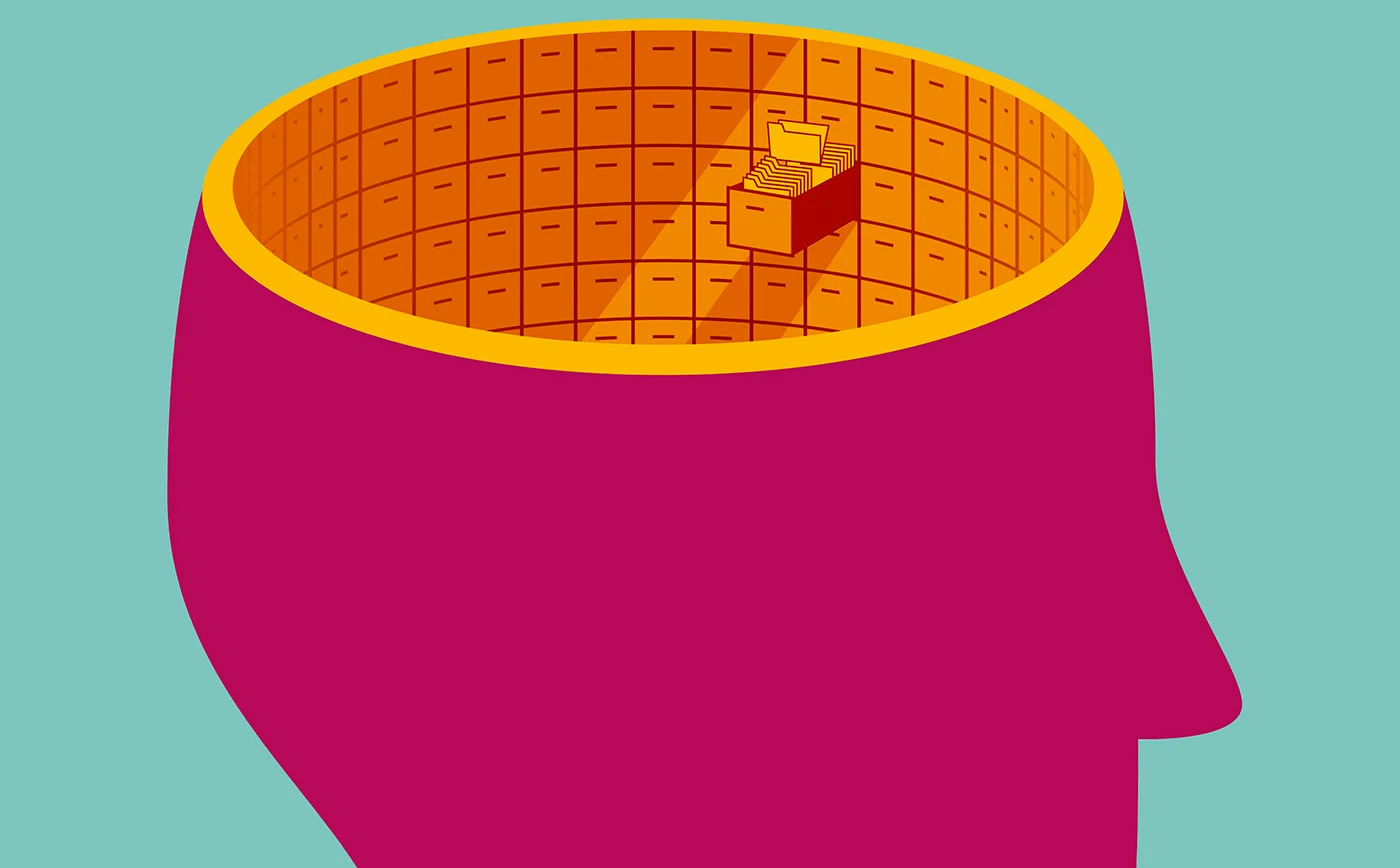

Cada cual construye sus memorias y elige si éstas serán un fardo o un acicate para la construcción del futuro

La naturaleza es uno de esos conceptos que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones según el punto de vista desde el que se estudie.

Opinión

Editorial

Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación

A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.

Las más leídas

Cuba celebra 50 años del Poder Popular

Más de mil 300 atropellamientos en vías primarias de CDMX en cinco años

Renuncia a su cargo presidente del Foro Económico Mundial por caso Epstein

Por inseguridad, cancelan Copa Mundial de Clavados en Zapopan

El fracaso del plan neocolonial en Ucrania

Alza en frutas y verduras presiona inflación en febrero

Escrito por Alan Luna

Maestro en Filosofía por la UAM.