En Inglaterra, una mujer soltera llamada Mary Wollstonecraft publicaba un libro llamado Vindicación de los derechos del hombre.

Cuando nosotros llegamos al mundo nos encontramos con que ya había en él una serie de cosas que no fueron hechas por nosotros sino por otros. Ante este estado de las cosas, parece que, una vez llegados, nos toca conocer cómo funcionan, cómo se usan y cómo debemos comportarnos ante ellas; es decir, el lugar que ocupamos frente a ese mundo de cosas ya dispuestas es principalmente pasivo, pues la acción que podamos ejercer en él no nos permite realizar cambios que vayan en una dirección contraria a cómo funcionan las cosas. Por ponerlo en términos bastante sencillos: si naces en un país que come con cuchara, te corresponde aprender a comer con cuchara del mismo modo en el que la gente de tu nación come con la cuchara. Por supuesto que, aunque este ejemplo ayuda a ilustrar la idea principal, ésta no se reduce a los objetos de nuestro uso más cotidiano, sino que apunta en todas las direcciones que surgen de las relaciones humanas.

Los intentos que la humanidad, de algún modo, ha encabezado desde sus primeros años para comprender el mundo que la rodea –al tiempo que se va conociendo a sí misma–, buscan romper con los límites que impone una disposición de las cosas en la que, personalmente, no tuvieron ninguna intervención. Pero de todos los campos del conocimiento humano, es la filosofía la que ha llevado a que estos límites se amplíen cada vez más. Que no se malinterprete, la filosofía no podría hacerlo sola y la participación que ha tenido en estos avances no siempre es directa (como lo exigen muchas de las mentes pragmáticas de los tiempos nuestros y anteriores), pero el cuestionamiento constante que hace sobre el estado de las cosas y las cosas mismas es el primer paso hacia una acción transformadora.

La filosofía nos enseña, aunque no sólo, que las “cosas” no son sólo “cosas”. Que la cuchara no es sólo una cuchara y que el vaso no es sólo un vaso, que ambos objetos son el resultado de una parte muy importante de la historia humana, que en ellos se condensan relaciones humanas y concepciones del mundo que, tal vez, ya no rigen de forma determinante nuestra vida cotidiana, pero que continúan presentándose en esta cotidianeidad nuestra a través de estos utensilios. Y lo mismo pasa con las relaciones sociales. Por ejemplo, hubo un momento en el desarrollo de las sociedades humanas en que, en algunos lugares, los hombres comenzaron a ocupar un lugar privilegiado al interior del núcleo familiar (que también tiene un momento de origen) y al momento de discutir y decidir sobre los problemas del grupo social al que pertenecían. Así, comenzó a producirse la idea de que los hombres tenían mejores características que las mujeres para justificar que ellas no pudieran participar y decidir activamente sobre la sociedad, su entorno familiar y sobre sí mismas. Y lo mismo sucede con otras concepciones de antaño que nos siguen acompañando hoy en día. Por ejemplo, la idea de que hay personas que merecen mejores oportunidades y condiciones de vida que otras por el simple hecho de que poseen más dinero que el promedio de la población; dinero que, en muchas ocasiones, ha pasado de generación en generación y se ha producido gracias al usufructo de la fuerza de trabajo de otros seres humanos.

Sin filosofía, estos cuestionamientos que abarcan desde lo más sencillo y cotidiano hasta aquello que parece propio y natural del género humano, difícilmente se darían. La filosofía nos enseña, aunque no sólo, que las cosas no son sólo cosas y, sobre todo, que todas las cosas pueden, si se las comprende, ser transformadas.

Notas relacionadas

El teórico alemán Theodor Adorno escribió en 1941 un ensayo titulado Sobre la música popular.

Es un rico conjunto de ritos domésticos, himnos nupciales y funerarios, fórmulas de conjuros contra enfermedades, de expiación de pecados, de conservación del amor, etc.

La razón de la historia, es decir, aquello que explica el movimiento social y los cambios históricos en las distintas etapas históricas, no son las figuras de los grandes hombres.

Las luchas sociales en sí mismas no son revolucionarias.

Su primera novela fue Lanark, una vida en cuatro libros. En

Letras de emergencia es un “libro panfletario” porque se convenció que toda actividad artística, incluida la literaria

La literatura sánscrita es la más antigua manifestación cultural indoeuropea.

El texto de Paul Lafargue El derecho a la pereza no puede ser entendido propiamente como una utopía, al menos no en el sentido clásico del término.

En los últimos años empezamos a usar modelos de lenguaje y chatbots para casi todo: escribir correos, aclarar dudas, resumir textos, planear proyectos, presentar ideas complejas, traducir… Son herramientas útiles, pero también cambian la forma en que pensamos.

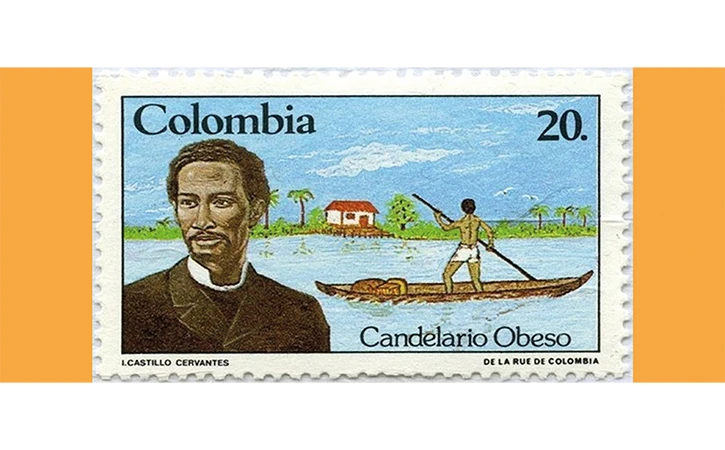

Hijo natural de un hacendado y una lavandera negra, la infancia del poeta, dramaturgo y traductor colombiano Candelario Obeso (1849-1884) transcurrió en medio de la precariedad en su natal Mompox, dos años antes de la abolición de la esclavitud en su país (1851).

Poeta, crítico literario y dramaturgo inglés nacido en San Luis, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1888. Premio Nobel de Literatura en 1948 y autor del famoso poema Tierra Baldía.

Cada cual construye sus memorias y elige si éstas serán un fardo o un acicate para la construcción del futuro

Cuenta Mason Currey en Rituales cotidianos que el psicólogo William James afirmaba que los hábitos crean el orden necesario para avanzar hacia campos de acción realmente interesantes.

La naturaleza es uno de esos conceptos que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones según el punto de vista desde el que se estudie.

Opinión

Editorial

Reforma electoral: otro paso hacia la centralización del poder

El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.

Las más leídas

Apuñalan a estudiante afuera de secundaria en Tláhuac

Bajo fuego amanece planta cementera en Hidalgo

Amenazan trabajadores del Metro con paros por falta de recursos

Hasta 2030 se alcanzará jornada laboral de 40 horas; legisladores aprueban reducción gradual

Greenpeace exige frenar megaproyecto de Royal Caribbean en Quintana Roo

En la mira pública Ramírez Cuevas por presunto lavado y financiamiento ilegal

Escrito por Jenny Acosta

Maestra en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana.