Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.

Ciudad de México.- Realizar un análisis histórico de un proceso emblemático como el Movimiento Estudiantil de 1968, más que un reto, es una afrenta lanzada al discurso hegemónico y, por tanto, una posible incorporación a la lista negra de estudiosos que niegan que este movimiento haya sido un hito determinante en la modernidad política o un momento fundacional de la historia de nuestro país.

Sin embargo, el Movimiento Estudiantil de 1968 no es propiedad privada de algunos políticos advenedizos que encontraron su ecosistema simbiótico en las curules del Honorable Congreso de la Unión, olvidando convenientemente que su despertar político al mundo se dio precisamente en las movilizaciones de 1968; tampoco es coto de caza de algunos intelectuales que, ya en la academia o platós televisivos, recuerdan sus viejas glorias contemplando los derroteros tomados por los acontecimientos; resignados a no interferir en el curso de la historia. El Movimiento del 68 tampoco es propiedad privada de los viejos comunistas y guerrilleros, que prefirieron el pasamontañas y la carabina antes que la transición democrática; es necesario cuestionarlo, quitarle el velo sagrado para analizar en qué medida constituye el presente y en qué medida nos constituye a nosotros mismos como ciudadanos de un mundo post 68.

Es abrumadora la cantidad de libros que analizan este movimiento estudiantil o alguna de sus aristas. El politólogo Víctor García Mota asegura que la producción bibliográfica rebasa los 240 ejemplares; seguramente las tesis, los documentos inéditos y los artículos de diversa índole superan con creces esta cifra; pero no es ocioso ni inútil continuar con el análisis, pues todo puede cambiar, hasta el pasado (es decir, nuestra interpretación y entendimiento del mismo).

Este sucinto análisis histórico busca acercarse al origen (quizá menos seductor, atractivo y glorioso) del Movimiento: los antecedentes organizativos de los liderazgos y la lucha por la conquista de la hegemonía de la dirección, o en otras palabras; cómo se organizó el Comité Nacional de Huelga y cuáles fueron sus limitantes como centro organizativo.

También intentamos poner sobre la mesa que la contraofensiva estatal y la represión brutal de los estudiantes no fue accidental, que correspondió a la recomendación del gobierno estadounidense y de su central de inteligencia para “vacunar a la sociedad mexicana contra el comunismo”. Esto, sin embargo, se recrudeció por la colaboración de un gobierno de un talante autoritario que usaba la censura como bandera.

¿Así se construye la cabeza del estudiantado?

Ningún proceso surge de la nada. Todos los fenómenos históricos tienen consecuencias, causas, imbricaciones y relaciones con su coyuntura y se componen, a su vez, de otros procesos. Por eso, nuestro análisis deshecha la teoría del movimiento improvisado: la organización estudiantil no surgió por generación espontánea, los documentos históricos nos revelan que el movimiento tuvo luchas internas por la dirección, la hegemonía de las acciones y de la línea teórica que habría de seguir el estudiantado. Si consideramos que el movimiento fue absolutamente espontáneo, no se puede explicar cómo se mantuvieron en huelga las universidades, preparatorias y los centros escolares de nivel superior durante tanto tiempo y, a la vez, se corre el riesgo de obviar los objetivos prácticos del movimiento y el contenido teórico que lo sustentó.

Las fuentes coinciden en que en el proceso organizativo se creó más de un órgano de dirección general que pretendió ser el centro rector para la realización de las acciones concretas en la lucha por la consecución de los objetivos. Al margen de los comités de lucha de las instituciones particulares, en donde los estudiantes se organizaban para proponer acciones disruptivas, el organismo que pretendió ser la cabeza visible y la representación política de los estudiantes fue el Comité Nacional de Huelga (CNH), compuesto por los delegados de las instituciones en huelga y la Dirección General de Brigadas, organismo preexistente con sede en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para entender los orígenes históricos del CNH es preciso conocer sus antecedentes organizativos, es decir los principales organismos y procesos que retomaron los estudiantes para su lucha. El CNH fue un actor colectivo con una composición plural y con tendencias dispares, como menciona el sociólogo italiano Alberto Melucci: “la unidad en los movimientos sociales, si existe, es el resultado; jamás el punto de partida.” Esta pluralidad puede explicar las rencillas y las luchas internas, la falta de una unidad de principios y la posible mediatización de un sector del CNH.

El antecedente más próximo del CNH lo encontramos en un movimiento estudiantil previo. Apenas un año antes, en 1967, las Escuelas Superiores de Agricultura, las Normales Rurales, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y algunas preparatorias del Distrito Federal se declararon en huelga total e indefinida en apoyo a la federalización de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar (ESA “HE”); una institución situada en la frontera norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El ocho de mayo de 1967, los estudiantes de la ESA “HE” se declararon en huelga en atención a algunas demandas de origen académico y político. Sin embargo, como medio estratégico para expandir los horizontes del movimiento, evitar una represión por parte de las autoridades y visibilizar la lucha en el país, fundaron una red de estudiantes de diversas escuelas agrícolas que se organizaron bajo la Federación Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrícolas y Forestales (FNECAF).

La FNECAF fue presidida por Arturo Torres y su sede se localizaba en la Universidad de Guadalajara. Con el fin de representar a los estudiantes de agronomía y fungir como un espacio de defensa ante los problemas que se pudieran suscitar, la FNECAF se compuso por dos delegados de cada institución agrícola; los espartaquistas de Chapingo a la cabeza, los miembros del Comité de Huelga de la ESA “HE”, del IPN, de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), entre otras federaciones estudiantiles, formaron el comité directivo que organizaba las acciones.

A pesar de la escasa información sobre la génesis, trayectoria y actividades de la FNECAF, hay referencias de su participación en la Jornada Nacional Democrática de 1966, propuesta por algunas federaciones estudiantiles de carácter nacional. Es decir, que los nexos de la federación agrícola con otros organismos, estudiantiles o políticos, permitió a la ESA “HE” elevar a categoría nacional su movimiento. Por eso se explica que para julio de 1967, casi 70 mil estudiantes de toda la República se declararan en huelga de solidaridad para que el gobierno de Díaz Ordaz resolviera la situación de los estudiantes de Chihuahua.

Aunado a ello, las relaciones de la FNECAF con la CNDE, las Juventudes Comunistas y con otros grupos políticos como la Liga Comunista Espartaco, reunió las condiciones y fuerza necesarias para resolver los puntos del pliego petitorio de los estudiantes agrícolas del norte.

A pesar de las similitudes, los movimientos de 1967 y 1968 se plantearon cosas muy disímiles; sin embargo, el CNH del 68 aprovechó las experiencias organizativas del Comité General de Huelga del 67, sobre todo en la recta final del Movimiento.

Varios participantes directos del Movimiento Estudiantil de 1968 aseguran que el CNH se formó a consecuencia de la llamada “batalla de la Ciudadela”, en la que se encontraron dos marchas estudiantiles a la altura de la Torre Latinoamericana. El CNH quedó integrado por delegados estudiantiles elegidos previamente en las asambleas de cada escuela o centro educativo que se declaró en huelga y llegó a albergar más de 200 delegados, un modus operandi ensayado previamente por los estudiantes agrícolas.

Estos datos apuntan a determinar que el movimiento estudiantil agrícola fue guía del Movimiento del 68 en más de un aspecto, fundamentalmente porque plantearon directamente al presidente Gustavo Díaz Ordaz la resolución del pliego petitorio de seis puntos (como lo describe Gilberto Guevara Niebla en su libro La libertad nunca se olvida. Memoria del 68), pliego que fue la bandera de los estudiantes hasta la brutal represión del 2 de octubre en Tlatelolco.

La estrategia gubernamental contra el comunismo

El 68 ha sido analizado como un momento de ruptura en el discurso historiográfico dominante; su recuperación ha dado paso a las interpretaciones más antagónicas de lo que éste significó: desde la ridícula suposición de una conjura comunista ordenada por Moscú y La Habana, que atentaba contra las democracias liberales de occidente; hasta la consideración de una reacción mundial del Estado capitalista y sus mecanismos de represión en el fin de la ola dorada del capital, que generalmente se considera ocurrió de 1945 a 1970.

El 68 mexicano también ha sido objeto de un sinnúmero de interpretaciones que consideran al movimiento estudiantil como un intento de golpe de Estado. Quienes sostienen esta teoría, afirman que el CNH formaría una Junta de Gobierno que desconocería al Estado mexicano y buscaría la aceptación de los países soviéticos para crear un gobierno socialista. También se ha considerado la represión estatal como una vendetta personal de Gustavo Díaz Ordaz contra los estudiantes y los grupos comunistas que buscaban desestabilizar al país y frustrar la realización de los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo ese mismo año en México.

Los acontecimientos sucedidos en el plano internacional en 1968 han dado lugar a este tipo de interpretaciones pues, como recupera Víctor García Mota, en el orbe se generaron más de 70 revueltas durante ese año, casi de forma simultánea y con algunos puntos de coincidencia entre sí. En distintos países de América, Asia, África y Europa, los estudiantes y las clases trabajadoras salieron a las calles con protestas domésticas, pero en general contra el poder y contra los mecanismos de represión ejercidos contra los ciudadanos. El fenómeno no puede ser producto simplemente de la coincidencia o del azar, hay que indagar en las relaciones económicas, políticas y sociales y, en definitiva, conocer el desempeño del Estado capitalista en el mundo. Por eso no podemos considerar al 68 mexicano como una rara avis circunscrita a los límites, pues tiene en común varios aspectos con los movimientos de su época y con las relaciones geopolíticas en el contexto de la Guerra Fría.

Si nos limitamos a la valentía de los jóvenes que encabezaron el movimiento, dejamos fuera del análisis el papel que el Estado jugó en este proceso. Por eso, una parte considerable de los estudios históricos se centra en los documentos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, fundamentalmente en la participación del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz o de otras instituciones de la inteligencia (quizá la palabra terroristas encajaría mejor) del gobierno mexicano.

Durante la década de los 60´s el gobierno mexicano se caracterizó por un profundo autoritarismo. En 1966, los estudiantes de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo fueron reprimidos; y en 1967, el ejército ocupó la Universidad de Sonora, en un desplante, para evitar la organización estudiantil. El carácter represivo de las instituciones de punición del Estado Mexicano se hizo latente y, probablemente, la presencia de un hombre como Díaz Ordaz en el poder revitalizó el injerencismo y la represión como forma de hacer política.

Un factor sobre el que no se había puesto suficiente énfasis hasta algunos estudios recientes, es la relación tan cercana, hasta personal, de los principales poderes de la nación con otros gobiernos, en especial con el de Estados Unidos. En su reciente libro, por demás polémico, el Dr. Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, indaga las relaciones entre Díaz Ordaz, Luis Echeverría y el representante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México, Winston Scott. En el documento, Aguayo sostiene que estos dos hombres del gobierno mexicano estaban en la nómina de la CIA, pues eran colaboradores frecuentes de esta institución.

En Gustavo Díaz Ordaz podemos encontrar a un potencial dictador, es una especie de Francisco Franco o Benito Mussolini mexicano. La comparación ni es ociosa ni amarillista. A pesar de que nunca expresó su deseo de eternizarse en el poder, su autoritarismo, la persecución policiaca a la que sometió a los disidentes estudiantiles, su gobierno personalista y la supresión de las garantías individuales en octubre del 68 nos permiten afirmar lo anterior.

Sin embargo, la personalidad de Díaz Ordaz no alcanza a explicar el grado al que llegó la represión contra los estudiantes. Quizá la principal causa de la actuación represiva fue la disposición tácita de los gobiernos del mundo a cerrar filas contra los posibles “brotes de organización comunista”. Quizá ellos mismos creían en la posibilidad de una conjura de Moscú para desarticular las democracias occidentales y construir una sociedad comunista mundial.

Algunos historiadores, entre los que se encuentra Sergio Aguayo, sostienen que la matanza del 2 de octubre fue absolutamente premeditada; que desde finales de septiembre fue planeada junto a los más altos cargos de las instituciones, como la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército, contra el naciente comunismo mexicano.

El movimiento del 68 no surgió de la nada, estuvo perfectamente organizado por ambas partes del conflicto. La lucha social es la gran partera de la historia; todavía podemos aprender mucho de los movimientos sociales. En un periodo de efervescencia social, la respuesta del Estado capitalista y de sus mecanismos de represión fue el autoritarismo, la persecución política y la Guerra Sucia. La democracia liberal ficticia se quitó el velo de guardiana de la Libertad y mostró su verdadera esencia: que el monopolio legítimo de la violencia se pone en marcha con especial ímpetu cuando amplios sectores inconformes salen a las calles para conquistar sus demandas.

Notas relacionadas

Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.

En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.

También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.

Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.

Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.

La reasignación de recursos reaviva la tensión entre el Ejecutivo y los órganos autónomos

La ley contempla 34 agravantes, incluyendo la extorsión cometida con violencia.

Legisladores morenistas protestan por volver a sesiones presenciales; Monreal los pone en orden: quien no asista, cobrará menos.

La jefa del ejecutivo señaló que en las próximas semanas darán continuidad a las negociaciones.

Al momento de la votación, Blanco pidió que se registrara su asistencia.

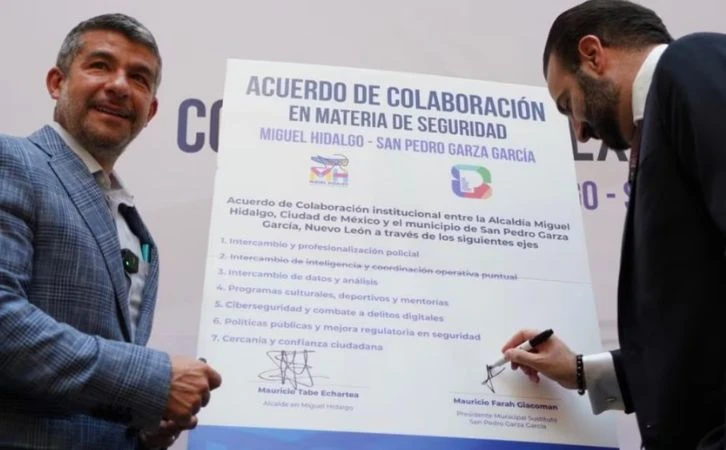

Buscan compartir estrategias que brinden mayor seguridad en las comunidades.

Así como con otros homenajes otorgados internacionalmente, el Nobel de la Paz no es un premio que goce de neutralidad.

Claudia Sheinbaum impulsó la candidatura Chema Tapia en 2024; hoy se deslinda de él tras reaparecer señalamientos por su gestión en el Fonden.

Busca fortalecer la prevención y el acompañamiento a víctimas más allá de los procesos electorales.

Opinión

Editorial

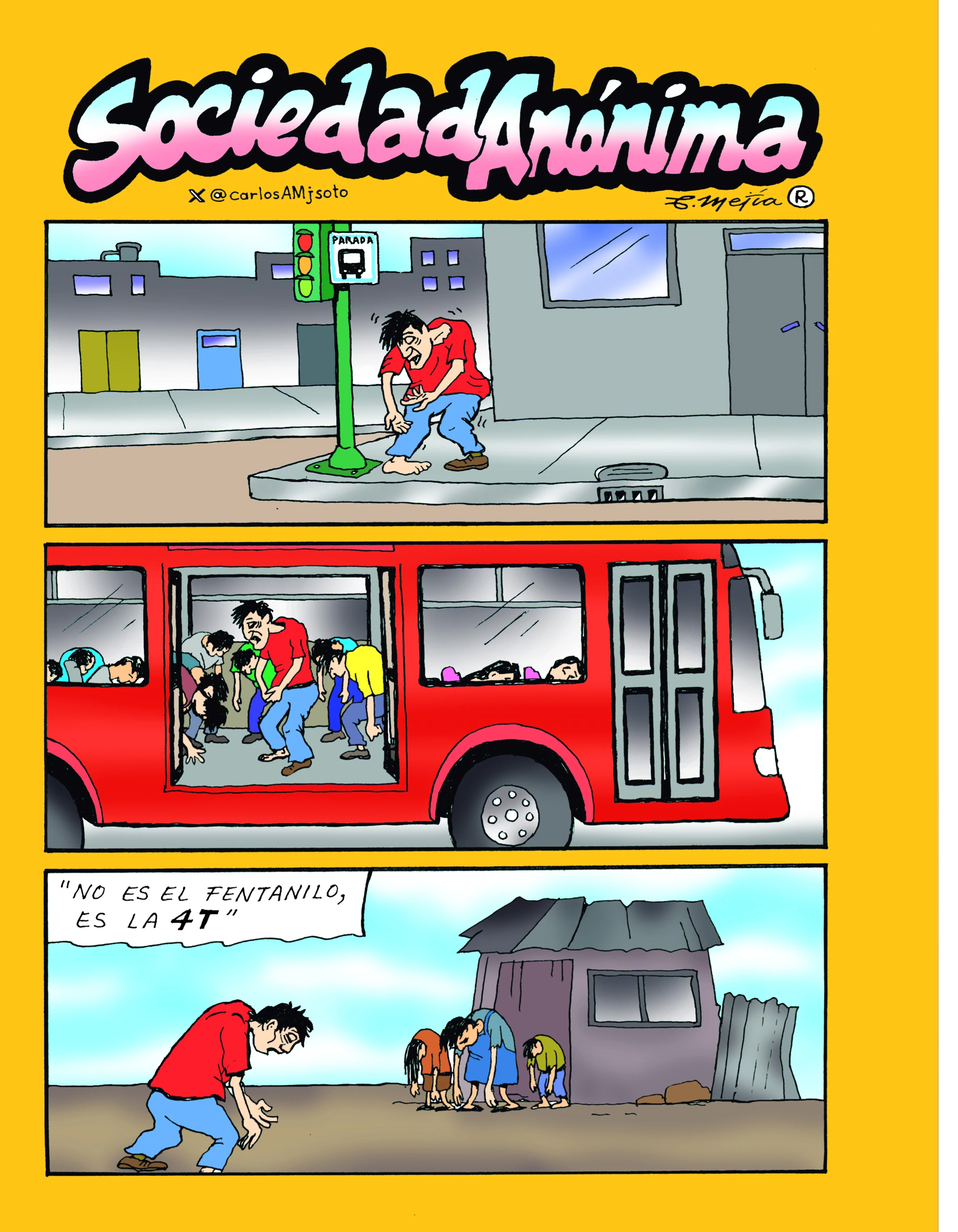

Sin estrategia para el combate de la drogadicción

El aumento imparable del consumo de drogas es, ni más ni menos, la prueba de que el combate contra este mal ha fracasado.

Las más leídas

Cancelan cirugías en Hospital Infantil de México por falta de insumos

“Ley Esposa”: buscan postular a mujeres en gubernaturas de San Luis Potosí y Nuevo León

Colapsa monumento de acero “El Colotero” en Veracruz

Estación Zócalo del Metro CDMX permanecerá cerrada hasta nuevo aviso

Petróleo cae ante expectativas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Energía renovable avanza, pero con menor inversión de la esperada

Escrito por Aquiles Celis

Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.