Para albergar las mayores reservas petrolíferas, los venezolanos han tenido que hacer muy poco o nada.

En el deporte es muy claro que para poder competir es indispensable entrenar. Por ejemplo, un entrenador de futbol sabe que, para poder ganar un partido, es necesario, entre otras cosas, practicar tiros a gol. Para combatir algunas enfermedades infecciosas, como las ocasionadas por ciertos virus y bacterias, nuestro sistema inmune también necesita “entrenar”. Este “entrenamiento” ocurre a través del uso de las vacunas. Las vacunas son preparaciones biológicas que ayudan a nuestro organismo a adquirir inmunidad contra el agente que causa alguna enfermedad especifica. En otras palabras, las vacunas nos permiten “preparar” al sistema inmune para que, en el escenario de una infección, sepa como actuar para contrarrestar la enfermedad.

Las vacunas se elaboran a partir de versiones debilitadas del patógeno o de fragmentos de éste a las que se les llama antígenos. Por lo tanto, a través de las vacunas, nuestro organismo puede “conocer” al causante de la enfermedad, pero sin el riesgo a desarrollarla. Esto permite que nuestro sistema inmune pueda desarrollar un tipo de proteínas conocidas como anticuerpos, que tienen un papel crucial en la defensa contra patógenos, ya que participan en su reconocimiento y, eventualmente, en neutralizar sus acciones. Los anticuerpos son sintetizados por células sanguíneas, específicamente, por un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos B. Entonces, volviendo al ejemplo del futbol, las vacunas son el equivalente a jugar un partido amistoso a principio de temporada, solo nos preparan para los posibles escenarios de una “competencia real” (como lo sería una infección).

La producción de anticuerpos es una función muy sofisticada de nuestro sistema de defensa. Aunque todos los anticuerpos tienen una estructura semejante que los caracteriza, presentan una región pequeña que es extremadamente variable. Esto permite que existan millones de anticuerpos diferentes que tienen la capacidad de identificar y neutralizar al mismo número de antígenos. Una característica relevante es que los anticuerpos se quedan por un largo periodo en nuestro sistema y, por tanto, constituyen una “memoria inmunitaria”. Este tipo de memoria se crea desde la primera vez que el sistema inmune se expone al agente patógeno específico y permite una mejor respuesta ante encuentros posteriores con éste. A través de los anticuerpos, nuestro organismo es capaz de generar un sistema de defensa muy robusto.

Con el uso de las vacunas, podemos utilizar la maquinaria de producción de anticuerpos a nuestro favor. Es decir, una vez que el sistema inmune se expuso a una vacuna en contra de un virus o bacteria específico, puede desarrollar anticuerpos. En consecuencia, el sistema inmune se encuentra “entrenado” para combatir a dicho patógeno y evita la enfermedad que causan. Esto brinda, a quienes adquieren la vacuna, protección por muchos años. Si se piensa en el nivel poblacional, entre mayor sea el numero de individuos vacunados, es más complicado que la enfermedad pueda dispersarse y alcance a personas que no se han vacunado aún, generando así un fenómeno estadístico en el que, de manera indirecta, se protege a un sector de la población. A esto se le conoce como inmunidad colectiva o de rebaño. Por lo tanto, el uso de vacunas es importante para nosotros y para quienes nos rodean.

Las vacunas representan protección para nuestra sociedad. Se estima que las vacunas previenen hasta tres millones de muertes cada año en todo el mundo. Gracias al uso de las vacunas casi se han podido erradicar enfermedades como la polio, el sarampión, el tétano, entre otros. Actualmente, se espera que la elaboración de una vacuna en contra del virus Covid-19 sea la solución a la pandemia que vivimos. A la fecha, existen cerca de 170 candidatos de vacunas contra Covid-19 en desarrollo en diferentes laboratorios alrededor del mundo, de los que 15 se encuentran ya en pruebas clínicas. Esperemos que pronto podamos “entrenar” a nuestro sistema inmune en contra de esta enfermedad, pues es necesario empezar a marcar goles a nuestro favor.

Notas relacionadas

El polen es ese polvito que desprenden las flores. La transferencia del polen de una flor masculina a una femenina se llama polinización.

El estudio demuestra que el Virus del Papiloma Humano tipo 16 ha acompañado a los humanos modernos desde hace mucho tiempo.

El primer fenómeno astronómico será un eclipse total lunar o también llamado “Luna de sangre”.

Con una inversión de apenas seis mil millones de pesos, se afirma que alcanzará los 314 petaFLOPS, colocándola teóricamente entre las más potentes del mundo.

Marte es un objetivo prioritario para la exploración humana, ya que es uno de los pocos lugares en el sistema solar donde pudo haber existido vida.

Organizaciones que superan desafíos como la modernización de infraestructura tienen mayores posibilidades de implementar IA.

Los investigadores chinos replican avances occidentales de primer nivel apenas meses después de que se publiquen.

Establecerá un récord para el siglo XXI.

El Sol muestra alta actividad, con fulguraciones intensas y eyecciones de masa coronal dirigidas hacia la Tierra.

La actividad agrícola ha saltado a la palestra nacional debido a las protestas de miles de campesinos de alrededor de 20 estados de la República.

El objeto celeste se podrá observar con telescopios avanzados.

Además del CO₂, el metano subió 16 por ciento y el óxido nitroso 25 por ciento en comparación con los niveles preindustriales.

El estudio sugiere que es probable que grandes cantidades de datos sigan expuestos a través de comunicaciones satelitales.

Los organismos genéticamente modificados (OGM), también conocidos como transgénicos, son aquellos organismos (bacterias, hongos, plantas o animales) cuyo genoma se ha modificado de forma artificial, es decir, en un laboratorio.

Opinión

Editorial

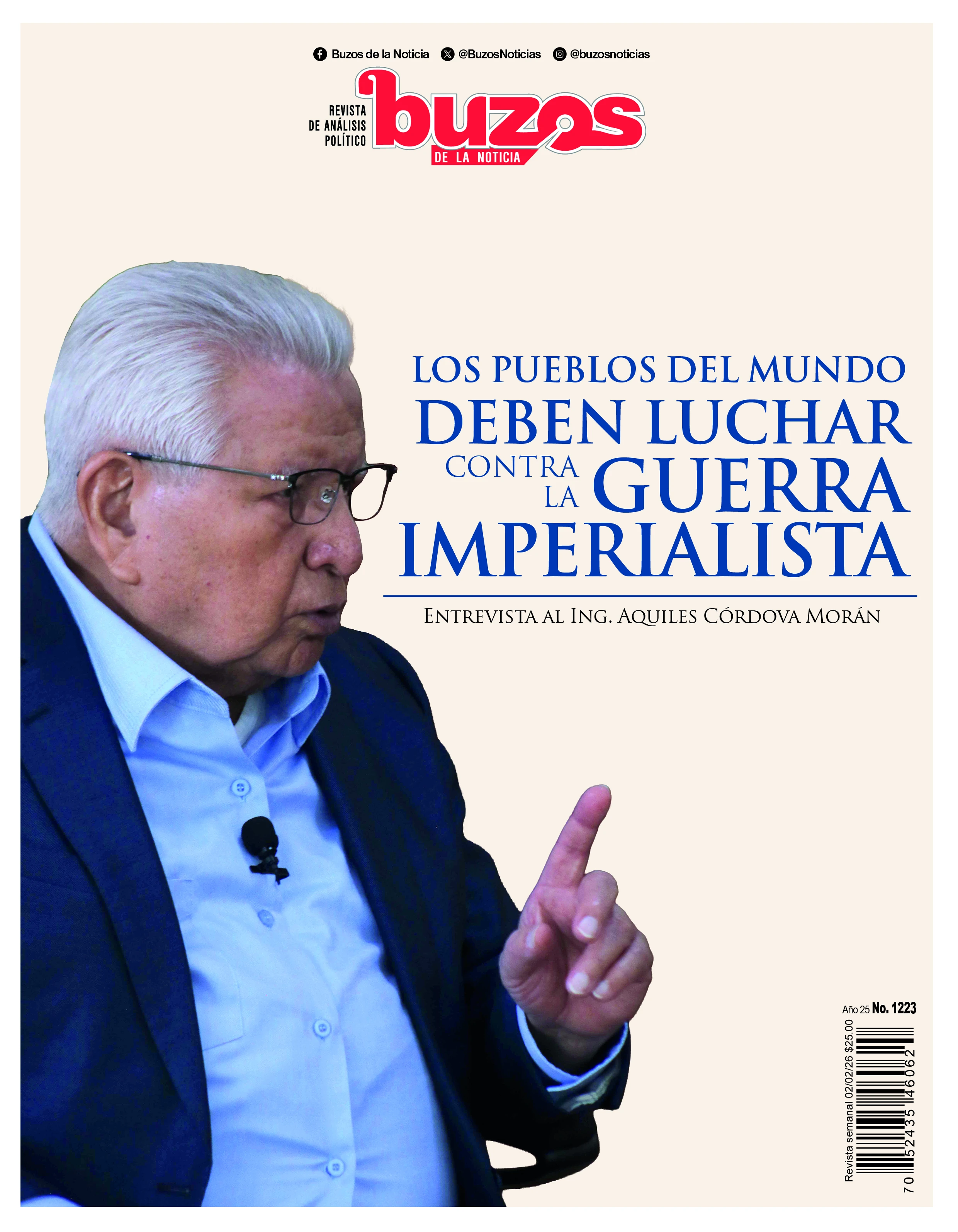

Los pueblos del mundo deben luchar contra la guerra imperialista

En entrevista exclusiva para este semanario, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, expuso su punto de vista acerca de la peligrosa situación a que el imperialismo ha conducido a la humanidad.

Las más leídas

“El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia”: Aquiles Córdova Morán

Revelan irregularidades en la Embajada de México en Reino Unido

Datos personales de mexicanos, vulnerables en manos del gobierno

Metro operará con horario de día festivo el 2 de febrero

Se ahonda el abismo entre riqueza y pobreza extremas

La realidad frente a la ilusión

Escrito por Neftaly Cruz Mireles

Columnista de ciencia