Es imposible abordar el tema de la realización de un nuevo campeonato mundial de futbol sin referirse a la rápida evolución de los gravísimos acontecimientos en torno a Venezuela.

En Ahora me rindo y eso es todo, una de las últimas novelas (y la gran novela americana de nuestros días) publicada por Álvaro Enrigue, el escritor mexicano –y jalisciense, para ser más específicos– con uno de los proyectos literarios más complejo y ambicioso de las letras mexicanas contemporáneas, nuestro autor reconstruye ficcionalmente la historia de la nación Chiricahua, los mal llamados apaches y la guerra secreta, móvil e itinerante contra dos grandes potencias expansionistas que se implicaron en negocios sangrientos para expandir sus fronteras y elastizar su territorio hasta donde las condiciones materiales lo hicieran posible.

Y es que a finales del Siglo XVIII y los albores del Siglo XIX, dos jóvenes repúblicas con un (muy distinto) pasado colonial se dieron a la tarea de echar un pulso (ridículamente asimétrico); de competir en desigualdad de condiciones para asegurar su hinterland; es decir, buscar la mayor extensión de territorio posible para asentar definitivamente su territorio. Estos dos efebos países eran, por un lado, Estados Unidos (EE. UU.) y, por otro, México. Vecinos distantes, como escribió Alan Riding, condenados a odiarse, repelerse; a no entenderse y a compartir una gigantesca frontera de miles de kilómetros que ha sido, probablemente, la más transitada del mundo a lo largo de su historia y que tantos problemas y dificultades sigue causando.

Pero lo que más llama la atención es el sitio, el territorio donde Enrigue comienza su historia. Un llano, un territorio interminable de pastos altos donde los árboles no pueden crecer por “la fuerza del viento, la molicie del verano y las nieves turbulentas del invierno”. En el centro de esa pradera (¿cómo podríamos saber si es el centro?) unos misioneros españoles construyeron un templo y después algo similar a un minúsculo poblado; llegaron colonos, ampliaron las calles y “alguien pensó que ese pueblo era algo y le puso un nombre: Janos”. Janos es hoy un municipio en el estado de Chihuahua y continúa encapsulado en el tiempo, con su templo, la Soledad de Janos, sus dos mil 567 habitantes y un gobierno presidido por el Partido Acción Nacional. Janos era también el dios romano de la frontera, de los inicios y los finales; del umbral, la puerta que separa lo dentro y lo fuera, lo bueno y lo malo, lo arriba y lo abajo. Por eso Janos tenía dos caras; una miraba a la República independiente que se había librado en 1521 del imperio español y la otra, a la boyante y próspera República imperial que avanzaba, muy segura de sí misma y confiada en su “destino manifiesto”.

La encrucijada de Janos, esa terrible contradicción del progreso frente a la tradición, de la prosperidad frente a la humildad y la pobreza, de la modernidad frente a las reminiscencias de los antiguos regímenes, ha constituido, según el historiador Edmundo O´Gorman, el trauma de la historia de México. Una herida aún no cauterizada que sigue ejerciendo su mortal influjo en la psicología de los mexicanos contemporáneos. Un ser escindido, un ser para-el-accidente, decía Emilio Uranga, era esencialmente el mexicano y la no-superación del trauma ratifica dolorosamente ese esencialismo de la mexicanidad.

La frontera dibujada por Enrigue, el Janos que separaba EE. UU. de México es en realidad una metáfora sobre las diferencias y contradicciones entre dos entes históricos que se formaron de maneras antitéticas y que evolucionaron históricamente de manera distinta, asimétrica, pero condenados a estar el uno junto al otro. Siguiendo el pensamiento de Riding: “Probablemente en ningún lugar del mundo vivan, lado a lado, dos países tan diferentes como México y EE. UU.. Al cruzar la frontera, digamos, de El Paso a Ciudad Juárez, el contraste es impactante: de riqueza a pobreza, de organización a improvisación, de sabores artificiales a especias picantes. Probablemente en ningún lugar del mundo dos vecinos se entiendan tan poco. Más que por niveles de desarrollo, los dos países están separados por lenguaje, religión, raza, filosofía e historia. EE. UU. es una nación que apenas cuenta con doscientos años de historia y ya está sobre el Siglo XXI. México tiene varios miles de años y sigue sujeto a su pasado”. Y el pasado sigue pesando como un yunque en la conciencia histórica de los atribulados mexicanos contemporáneos. Ese peso específico del pasado como derrota parece haber develado al mexicano de a pie que, lamentablemente nos tocó perder, que la historia camina por el lado malo. Parece que el pesimismo histórico es un rasgo característico de las clases populares mexicanas. Como escribía Ibargüengoitia en uno de sus luminosos pasajes “Nuestra historia es oscura, sangrienta y, en general masoquista. Nuestros héroes predilectos son los que perdieron las guerras y murieron por órdenes del vencedor taimado. Punto bueno al que le quemaron las patas. El héroe mexicano de segunda muere a destiempo en su oficina, el de tercera vence, el triunfo se le sube a la cabeza, comete una serie de errores, se desprestigia y es fusilado. Los grandes villanos mueren en su cama: Hernán Cortés, Porfirio Díaz y Huerta. Bolívar en el Sur es el número uno de los héroes, en México sería el peor de nuestros villanos”.

Además, esa vecindad problemática ha acarreado consigo consecuencias funestas puesto que más allá de la condena histórica al desentendimiento y a la animadversión por el incómodo y superpoderoso vecino del norte, “en los últimos 150 años, México ha podido conocer y sentir el poderío estadounidense; en el Siglo XIX, perdió la mitad de su territorio a manos de su vecino del norte; en el Siglo XX se volvió dependiente, en términos económicos, del capitalismo norteamericano y, en contraste, EE. UU. apenas si miraba hacia el sur”. México sintió, por otro lado, el poderío militar y muchas veces fue el campo de experimentación de los avances científicos militares de los gringos y de su capacidad de generar máquinas de guerra, máquinas de muerte. Esta vecindad ruinosa incrementó la animadversión entre estos dos países nacientes con modos de ser y modos de producción que chocaban permanentemente. Pero las consecuencias de esos choques siempre fueron desiguales y México se llevó la peor parte en cada una de las batallas de encrucijada que libró.

Estas contradicciones entre la prosperidad estadounidense y la pobreza franciscana de México y, ya de paso, de todos los países que formaban parte de la órbita de España y que fueron sujetos de una colonización trisecular no fueron pasados por alto por las élites culturales del ente histórico conocido como Iberoamérica. La existencia de dos Américas, como escribiría Edmundo O´Gorman, herederas de tradiciones históricas, fue un proceso de conflicto que enemistó a los liberales y a los conservadores durante el Siglo XIX y que está en el centro de las discusiones intelectuales de la época.

En suma, lo que nos dice O´Gorman es que hay una diferencia insalvable entre la América moderna y la América tradicional, entre el ente histórico conquistado por los ingleses y el ente histórico conquistado por los españoles y dado que tanto Inglaterra como España buscaron desarrollar en América los dos programas, surgieron dos polos con “dos modos distintos de concebir el destino humano y la relación del hombre con la naturaleza”. Por una parte, la “orientación racionalista y científica del programa inglés cuyo objetivo principal era reformar el ambiente en beneficio del hombre, en el aquí y en esta vida” y, por otra, “instaurar la unidad ecuménica con el reino de los valores y la verdad católica, creída y vivida como de vigencia absoluta y eterna”. Este enfrentamiento frontal detonó la creencia de que el modo de ser anglosajón y eventualmente norteamericano era un estado superior que los pueblos de la órbita iberoamericana y es por eso que hemos estado, recurrentemente, imitando y deseando el modo de ser del vecino del norte. Pero, si podemos hacer un salto histórico, ya lo dijo Mariátegui: “el futuro de América Latina es el socialismo,” y, si se nos permite un consejo, ya lo dijo Samuel Ramos: “Hasta ahora, los mexicanos han aprendido solamente a morir, pero ya es hora que adquieran el conocimiento de la vida”.

Notas relacionadas

La realidad puede engañarnos a la vista, jugarnos una broma y hacernos creer que progresamos; sin embargo, los hechos se imponen –suave, lenta, pero efectivamente– a nuestras ideas, ilusiones o percepciones.

Como siempre ocurre en el capitalismo, cuando hay un proceso de modernización o gentrificación, el daño colateral suele recaer en los más empobrecidos y en quienes carecen de poder.

La deuda pública ha aumentado en los gobiernos de la “Cuarta Transformación” (4T); ciertamente, una tendencia que ya venía abriéndose paso.

No se equivocan mucho quienes en ese movimiento político calculan que el atractivo de todas las ayudas para el bienestar no les alcanza para llegar al peso electoral que tuvieron en las pasadas elecciones.

El cerebro humano no distingue con facilidad entre la realidad física y la virtual o sugerida.

Carlos Marx otorga un lugar central al trabajo en su concepción de ser humano.

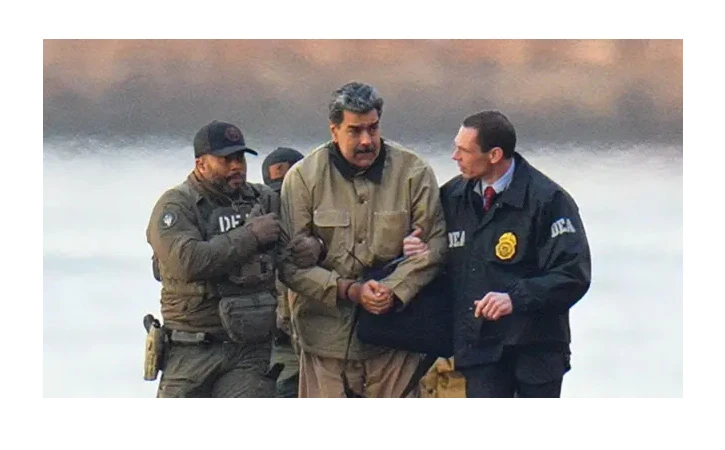

Después de pretender justificar la captura acusando al presidente Nicolás Maduro de dirigir una supuesta organización de narcotraficantes, el “Cártel de los Soles”, Estados Unidos ha reconocido implícitamente que el dichoso cártel no existe.

El lunes 12 de enero se terminaron las vacaciones, los niños y jóvenes volvieron a la escuela. No obstante, el peligro se cierne sobre ellos.

En una búsqueda por las redes sociales encontré este comentario como contexto sobre el municipio de Tecomatlán.

En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo (20 por ciento), seis veces más que Estados Unidos (EE. UU.), que ocupa el décimo sitio, y que es, en contraste, el primer consumidor; y su futuro no es muy halagüeño.

Las recientes acciones intervencionistas del imperialismo estadounidense en Venezuela, que llevaron al secuestro del presidente Nicolás Maduro, han sido interpretadas según el interés político y socioeconómico de quienes las analizan.

Beijing emitió el 10 de diciembre de 2025 su tercer documento sobre la política de China hacia América Latina y El Caribe.

La reciente intervención ilegal de Estados Unidos (EE. UU.)para secuestrar al presidente Nicolás Maduro ha generado una protesta mayoritaria.

Opinión

Editorial

Los pueblos del mundo deben luchar contra la guerra imperialista

En entrevista exclusiva para este semanario, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, expuso su punto de vista acerca de la peligrosa situación a que el imperialismo ha conducido a la humanidad.

Las más leídas

“El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia”: Aquiles Córdova Morán

En plena crisis energética, el 57% del territorio cubano se quedará sin luz

Cooperativa Pascual: entre impuestos y competencia mercantil

La realidad frente a la ilusión

Concentra México 5 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo

Datos personales de mexicanos, vulnerables en manos del gobierno

Escrito por Aquiles Celis

Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.