El árbol, como abstracción, es un elemento infaltable en todos los monumentos literarios de la antigüedad; no es descabellado afirmar que también es uno de los primeros seres vivos a los que la humanidad dio nombre y, sin exagerar, que todo el arte está lleno de árboles; puede decirse que cada especie tiene su sitio reservado en la literatura universal, quedando demostrada así su importancia para la vida y la cultura de todos los pueblos.

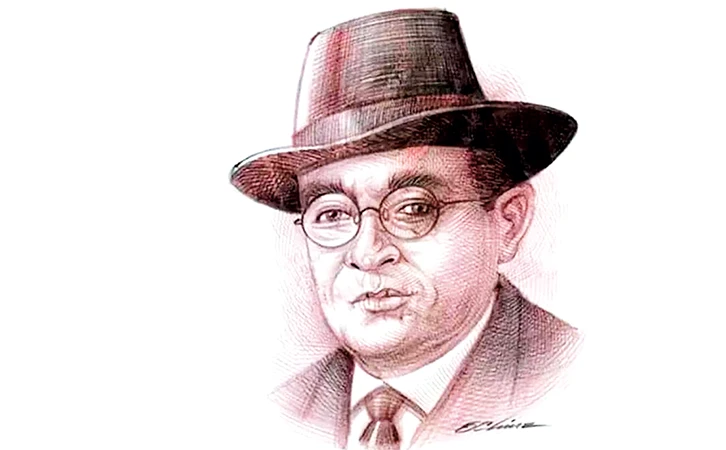

Dos higueras (Ficus carica), descendientes de aquellas traídas de Medio Oriente y que prosperaron en el clima del Uruguay inspiraron, en pleno Siglo XX, a dos grandes poetas cuya sensibilidad inmortalizó a la especie en sendas obras maestras. La primera –y más conocida– es la modernista Juana de Ibarbourou (1892-1979) quien elabora una fina prosopopeya y, atribuyendo sentimientos humanos a La Higuera, se refiere gentilmente a su belleza mientras ella la escucha, compensando así la ininterrumpida rudeza de otros hombres y formulando un elocuente alegato contra toda crueldad y violencia verbal. El segundo poeta, a quien llamamos hoy a esta Tribuna, es su paisano y coetáneo Pedro Leandro Ipuche (1890-1976), cuyos versos, uruguayos y universales, también cantan a La Higuera, haciendo referencia a la parábola bíblica del árbol estéril, a los frutos por los que los conoceréis y cubriendo de elogios a aquellos que, representados por este árbol, sin ostentación, con modestia, entregan generosos al caminante la dulzura de sus frutos.

La lastimó Jesús como una réproba

con su palabra extrañamente crespa.

La higuera maternal, ancha y lechosa,

retorciéndose, humilde, oyó al Maestro.

Fue un mal momento del Rabí doliente:

la furia lo agitó, cárdena y brava.

Quién sabe si la higuera desde entonces,

no es sufrida, nostálgica, quebrada.

Hay árboles que gritan y se enojan;

hay árboles que aguzan sus espinas;

hay árboles que cantan y entusiasman;

y la higuera es callada, íntima, mística.

Arcana hija de las piedras rotas,

longeva, cenicienta, contrahecha,

pezonada de grietas y de mieles,

guarda una fuerza heroica de raíz.

La higuera es toda brazos, manos, dedos;

así es de maternal que da sus leches

en una santidad de mano abierta:

una gran mano que se extiende en manos.

Bien ejemplar su placidez donante:

a veces, conmovido, me parece

que es una vaca vegetal tranquila

con sus higos, su anchura, su humedad.

Yo la he visto tapada por sus hojas

tan frescas y tan ásperas. La he visto

botonada de higüelos apretados,

y a su sombra me he puesto antiguo y dulce.

La he visto en madurez, rica de gotas,

como si un colmenar se hubiera hundido

en sus raíces, y se alzara trémulo

hasta ser constelado en fruta viva.

Y la he visto huesosa y tan desnuda

con sus manos heridas y vacías,

como un santo robado y puesto a escarnio

a la luz más alegre y a los fríos.

Hija de los pedriscos, vieja hermana

del cardo y las espinas de la cruz,

blanda y suelta de almíbar en verano,

cuando es dura la luz.

(…)

Notas relacionadas

- Panamá defendida, de José Franco

- 10 mayo, 2025

El nueve de mayo de 2022 dejaba este mundo material el poeta, periodista y diplomático José Franco, nacido en 1936 y conocido como El Poeta de la Patria en su natal Panamá.

- Francisco Matos Paoli, poeta independentista de Puerto Rico

- 14 junio, 2025

En 1949, durante una asamblea celebrada en la ciudad de Arecibo, el Partido Nacionalista Puertorriqueño nombró secretario general a Matos Paoli, quien viajó a varias ciudades realizando difusión de la causa nacionalista.

- Un vertiginoso recorrido por la historia de América

- 01 febrero, 2025

El séptimo canto de Más allá canta el mar, la gran epopeya del poeta cubano Regino Pedroso.

- El internacionalismo proletario en la poesía de Mirta Aguirre

- 07 septiembre, 2024

Luchó toda la vida por su patria cubana desde la trinchera de las letras.

- Diana Morán Garay, poetisa antiimperialista

- 12 abril, 2025

Soberana presencia de la patria no sólo es la enérgica denuncia de la masacre perpetrada por el imperialismo yanqui contra los jóvenes patriotas panameños en 1964.

- El primer poema obrero en Cuba

- 18 enero, 2025

A los 13 años, el poeta cubano Regino Pedroso (1896-1983), abandonó los estudios para trabajar en una fábrica de acero, en un taller ferroviario y como jornalero en la zafra.

- Soberana presencia de la Patria, de Diana Morán Garay

- 05 abril, 2025

La Zona del Canal, posesión yanqui “a perpetuidad”, simbolizaba la injerencia imperialista.

- La profunda convicción en la victoria final del proletariado

- 15 febrero, 2025

La voz sobre la muerte es el título que da Regino Pedroso al último de los quince cantos de Más allá del mar, moderna epopeya en la que el héroe es el proletariado latinoamericano.

- Vendrán los nuevos días, Alfonso Guillén Zelaya

- 09 noviembre, 2024

El cuatro de septiembre de 1947 fallecía en su exilio permanente en la Ciudad de México, el escritor, periodista y poeta Alfonso Guillén Zelaya.

- La poesía anticolonialista de Francisco Matos Paoli

- 07 junio, 2025

La biografía del poeta puertorriqueño Francisco Matos Paoli es uno de esos caros ejemplos de la poesía al servicio de los ideales más elevados.

Colectivos exigen a los diputados de Guerrero trabajar en la aparición de más de dos mil desaparecidos.

- Murió José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay

- 13 mayo, 2025

El presidente Yamandú Orsi confirmó el deceso del expresidente, a través de redes sociales “te vamos a extrañar mucho, viejo querido…”, publicó.

- José Santos Chocano, el anarquista

- 11 enero, 2025

Los grandes poetas populares de todos los tiempos sufren a menudo la injusticia de verse antologados con sus versos menos partidarios.

- Luis Rosado Vega, la admiración verdadera del pasado nacional

- 05 octubre, 2024

Una obra “cabal y desbordante, de inefable amor al terruño… este libro abarca no sólo las facetas histórica, legendaria y romántica de Yucatán, sino también el original ambiente propio de esta tierra, cálida y cordial, lo que le es inmutable”.

- Horacio Armani, poeta y filósofo

- 28 junio, 2025

El 31 de mayo de 2013, después de una vida entera dedicada a las letras, fallecía en Buenos Aires, a los 87 años, el poeta argentino Horacio Armani

Opinión

Editorial

El Gas Bienestar también resultó demagogia

Se fue AMLO y su objetivo principal quedó muy lejos de alcanzarse.

Las más leídas

Tabasco, Michoacán y Campeche enfrentan desaceleración industrial

Ciudad para quién: la gentrificación y sus culpables

Educamos a México con cultura: Aquiles Córdova

Empresa mexicana cómplice de la "economía del genocidio" en Gaza

Manifestantes bloquean Barranca del Muerto y Periférico

Denuncian falta de insumos en IMSS-Bienestar de Guerrero

Escrito por Tania Zapata Ortega

Correctora de estilo y editora.