El proceso revolucionario de 1910-1917 es un momento constitutivo del carácter capitalista del Estado mexicano.

Desde sus primeros escritos, Marx reconoció el valor de la crítica de Feuerbach a la religión, pero ya en 1843 subrayaba la necesidad de llevar esta crítica del ámbito celestial al terreno terrenal. Insistía en que la crítica de la religión debía dar paso a la crítica política, pues si la “sagrada familia” hallaba su raíz en la “familia terrenal”, esta última no sólo debía ser objeto de un cuestionamiento teórico, sino también de una subversión práctica. A su juicio, Feuerbach, sin proponérselo, había sentado las bases para una crítica radical del “valle de lágrimas” que la religión pretendía justificar. En consecuencia, Marx planteó que la tarea de la historia, una vez que el “más allá” quedara desacreditado, debía ser revelar la verdad de este mundo: sólo entonces la crítica religiosa podría transformarse en una crítica de la ley y del orden social.

De esta premisa se desprenden dos aspectos fundamentales en el pensamiento de Marx, que no deben entenderse como fases sucesivas, sino como momentos simultáneos de un mismo proceso. El primero consiste en identificar la autocontradicción inherente al mundo real, es decir, la contradicción que hace posible la existencia de un universo religioso. El segundo, y más importante, radica en la necesidad de transformar de manera efectiva ese mundo, eliminando en la práctica no sólo la raíz de la alienación religiosa, sino de todas las formas de enajenación.

Es precisamente este impulso transformador lo que diferencia al marxismo de otras filosofías. Marx no se limita a proclamar la superación de la filosofía, sino que entiende su “abolición” no en un sentido meramente teórico, sino como su concreción efectiva en la realidad: la filosofía no puede desaparecer sin antes realizarse plenamente. En este sentido, su destino dentro del mundo capitalista está ligado a una clase social específica: el proletariado.

Según Marx, la realización de la filosofía sólo es posible mediante la abolición del proletariado, pero, a su vez, el proletariado no puede abolirse sin llevar a cabo la realización de la filosofía. En otras palabras, si la filosofía ha funcionado históricamente como un complemento ideal de un mundo dividido, su negación requiere también la negación del mundo que la necesita. Para erradicar la felicidad ilusoria, es necesario alcanzar la felicidad real. Si el mundo se desdobla en un ámbito terrenal y otro imaginario, si el fundamento material se escinde y se proyecta en un reino independiente –en las alturas–, ello se debe a su propia contradicción interna. Así, la negación de la filosofía exige su realización, y esta realización sólo puede alcanzarse mediante la transformación radical de las condiciones materiales que la sostienen. Dicho de otro modo, la filosofía desaparece no por su supresión conceptual, sino porque su fundamento terrenal es revolucionado en la práctica.

Esta subversión práctica constituye el núcleo del marxismo y se distingue de las revoluciones parciales del pasado por su carácter radical. Cabe precisar que, en el pensamiento de Marx, el término “radical” implica ir hasta la raíz del problema, mientras que una revolución parcial se limita a cambios superficiales que dejan intactos los pilares esenciales del orden social. Por ello, la verdadera realización de la filosofía exige una praxis revolucionaria que no se conforme con modificaciones externas, sino que destruya los cimientos sobre los que descansa la estructura de dominación.

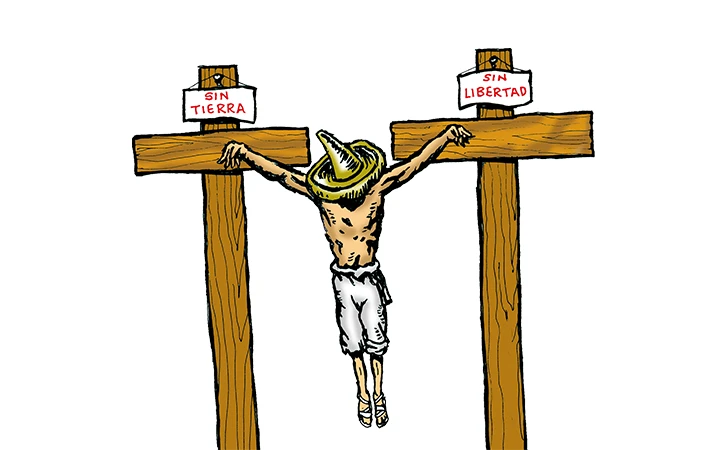

Para Marx, esta revolución radical es tarea del proletariado. Su papel histórico radica en que, a diferencia de otras clases, porta “cadenas radicales”: su emancipación sólo es posible si implica la emancipación de la sociedad en su conjunto. De ahí que, cuando el proletariado proclama la disolución del orden vigente, no haga más que expresar la verdad de su propia existencia, pues él mismo encarna la negación viviente de ese orden.

Este proceso no tiene paralelo con las revoluciones burguesas, que al triunfar establecen su dominio sobre la sociedad, perpetuando nuevas formas de opresión. En cambio, la revolución proletaria, lejos de erigirse como el “lado absoluto” de la sociedad, se define precisamente por su capacidad de anular toda estructura de explotación. Marx señala que, en las revoluciones anteriores, las clases ascendentes lograron que su victoria se percibiera como una emancipación universal, diluyendo sus intereses de clase en el discurso del “pueblo” y de la “nación”. Este mecanismo les permitió transformar su proyecto particular en un programa supuestamente general, disfrazando su dominación bajo la apariencia de una revolución para todos.

La revolución proletaria rompe con esta lógica, pues no busca imponer un nuevo régimen de explotación. La clase obrera, al situarse en la base de la sociedad capitalista, no tiene intereses particulares que defender dentro del sistema; su emancipación sólo es posible destruyendo la totalidad del edificio social. En este sentido, su revolución no es una redistribución del poder dentro de un mismo marco, sino la demolición de ese marco en su conjunto.

En definitiva, el marxismo no propone simplemente el reemplazo de un sistema de explotación por otro, sino la erradicación total de la opresión. Su diferencia fundamental respecto a las revoluciones del pasado radica en que no pretende instaurar un nuevo régimen de dominación, sino abolir cualquier forma de subordinación social. En este punto, el marxismo encuentra su horizonte más radical: la transformación del mundo no para perpetuar la explotación bajo nuevas formas, sino para extinguirla definitivamente.

En esencia, el materialismo marxista formula una concepción práctico-crítica de la historia, al reconocer que toda transformación efectiva del mundo requiere, simultáneamente, comprenderlo en profundidad (dimensión crítica) y operar sobre él (dimensión práctica). Así, la perspectiva marxista no concibe la acción revolucionaria como una simple ejecución de preceptos teóricos, sino como la fusión orgánica entre la teoría y la práctica. Desde este enfoque, la realidad misma se entiende como acción y el pensamiento y la acción se funden en una actividad que es, a la vez, crítica y transformadora.

De ahí que, como sostienen Marx y Engels, “la vida social es esencialmente práctica”. Lejos de cualquier resignación pasiva o determinismo mecánico, el marxismo se erige como la máxima expresión del activismo, como una teoría materialista orientada a transformar el mundo a través de una concepción del conocimiento intrínsecamente ligada a la acción: un verdadero activismo epistemológico.

Como filosofía materialista de la acción, el marxismo afirma que “la capacidad de pensar la historia y la capacidad de hacerla o crearla son idénticas”. Existe una unidad inquebrantable entre el pasado y el futuro, del mismo modo que la hay entre el comprender y el actuar: la unidad entre teoría y práctica. En este sentido, José Carlos Mariátegui advierte que “aquellos que no pueden imaginar el futuro, generalmente tampoco pueden imaginar el pasado”. En definitiva, el saber se materializa en el hacer, y la acción constituye una forma de conocimiento. Desde esta perspectiva, el materialismo marxista reconoce que la existencia humana no es sino la expresión de nuestra capacidad de transformar el mundo: somos, en última instancia, aquello que hacemos.

Notas relacionadas

No es lo mismo hablar de “marxismo occidental” que de marxismo en Occidente.

Los soviets fueron consejos de obreros, campesinos y soldados formados originalmente en Rusia durante las revoluciones de 1905 y 1917.

En la Rusia zarista del Siglo XIX, el acceso al conocimiento era privilegio de unos pocos.

A diferencia de la obra magna de Marx, el Manifiesto pretende penetrar como daga en la carne del capital. Busca ser un arma en manos del proletariado; una herramienta de combate y no una explicación holística de la vida y el hombre.

“No existe marxismo abstracto, sólo marxismo concreto”.

La sociedad burguesa es aquella en la que predomina la forma de producción capitalista o el modo de producción capitalista.

El marxismo es la verdadera filosofía de la praxis porque su interpretación del mundo coincide con las necesidades de éste y reclama en consecuencia una acción política.

La ideología cumple un doble objetivo: aliviar la consciencia de los hombres y someterlos a las exigencias de un sistema que requiere de ellos trabajo y obediencia.

Este sentido común, esta “dialéctica inconsciente" sirve, muchas veces para toda la vida, como guía en cada una de nuestras acciones. Dos errores se cometen, sin embargo, al valorarlo.

La crisis ecológica contemporánea representa uno de los mayores desafíos para la humanidad.

Se necesita sangre nueva, ideas nuevas, gente nueva. La realidad reclama una estrategia que tire por la borda un proyecto de nación que no nació con el morenismo, sino que viene siendo el lastre de México desde al menos hace 50 años: el neoliberalismo.

Alexandr Herzen es un caso interesante en la historia del pensamiento ruso.

En el Manifiesto Comunista de 1948, Marx y Engels resumieron su visión materialista de la historia en la tesis que afirma que “la historia de toda sociedad (posterior a la disolución de las sociedades comunales primitivas, aclara Engels), hasta nuestros días, es la historia de las luchas de clases”.

Para evaluar la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) usa dos escalas: una de ingresos y otra de carencias sociales.

Opinión

Editorial

Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación

A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.

Las más leídas

Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam

Esentia acelera expansión para competir con Cenagas

Protección Civil activa triple alerta por frío en la CDMX

Corea del Norte reelige al líder Kim Jong-un

Puebla, Guerrero y Oaxaca se ubican en los estados con menor competitividad del país: IMCO

Sheinbaum cambios para prepas: menos materias y eliminación del examen de admisión

Escrito por Aquiles Celis

Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.