Hoy vivimos un episodio más de una larga historia de agresiones contra Cuba por saqueadores de todo pelaje.

Con el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se ha repetido con insistencia que alrededor de 13 millones de personas han dejado atrás la pobreza. La afirmación, “respaldada” por cifras oficiales, fue presentada como un logro histórico. Sin embargo, entre especialistas en economía y ciencias sociales la discusión no tardó en salir a la luz: ¿se trató de una disminución real?, ¿se usaron parámetros demasiado estrechos?, ¿hubo manipulación política de los datos para proyectar una imagen de éxito gubernamental?

Más allá de esta polémica coyuntural, lo que interesa aquí no es dirimir la veracidad de esas estadísticas, sino poner el dedo en la llaga: en una sociedad capitalista la pobreza no puede ser eliminada. Esta afirmación categórica puede parecer provocadora, pero se tratará de sostener en un análisis histórico; por ello, el propósito del presente trabajo es explicar esa afirmación de manera clara para quienes viven en carne propia la miseria: los trabajadores de México. La tesis conductora será que el capitalismo, por su forma de funcionar, concentra la riqueza social en un polo y la pobreza en el otro; donde la política social del gobierno sólo funciona como un mecanismo para contener o administrar la miseria, acomodada a los ritmos de la acumulación capitalista, pero nunca como un instrumento capaz de erradicar la pobreza de raíz.

De manera general, podemos definir la pobreza como la carencia de bienes y servicios necesarios para reproducir la vida biológica y social en un momento histórico determinado. Esto significa que los criterios de lo que constituye vivir en pobreza cambian con el tiempo y las condiciones materiales. Un ciudadano de la Grecia clásica necesitaba otros medios para reproducir su existencia que un trabajador de la era industrial o que un habitante de Estados Unidos en el Siglo XXI. Por ello, los expertos suelen hablar de la pobreza como un fenómeno relativo, cuya percepción depende de las formas de vida de cada época. Muchos la explican sólo como resultado de la evolución cultural, pero un análisis marxista va más allá: la raíz de esas transformaciones se encuentra en el desarrollo de las fuerzas productivas. Son ellas las que determinan el modo de organización económica y social y de ahí deriva el pensamiento social acorde con esa estructura.

Cuando la capacidad de las fuerzas productivas era insuficiente para cubrir con holgura las necesidades de los humanos, la distribución de la poca riqueza producida fue equitativa. Pero desde que la sociedad se dividió en clases sociales, como consecuencia de la aparición de la propiedad privada, la pobreza dejó de ser fruto del atraso productivo para convertirse en resultado directo de la explotación: la injusta apropiación del producto social por una minoría dominante. Desde entonces, la historia de la humanidad ha sido la historia de la explotación. Los esclavistas en la antigüedad, los señores feudales en la Edad Media o los capitalistas modernos se han apropiado de la riqueza producida por esclavos, siervos y obreros, respectivamente. La constante es que los explotadores se llevan mucho más de lo que necesitan para vivir, mientras los explotados padecen privaciones.

Los pueblos no han permanecido pasivos frente a esta opresión. Las rebeliones de esclavos en Grecia, la insurrección de Espartaco en Roma o el cristianismo primitivo, como protesta de los pobres contra el imperio, son testimonio de esa resistencia. En la época moderna, el capitalismo –como señalaron Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista– ha generado una riqueza sin precedentes, pero al mismo tiempo ha empobrecido a la mayoría. Desde los artesanos arruinados hasta los obreros fabriles, los trabajadores han luchado una y otra vez por conquistar una parte más justa del producto social. Hoy, con el capitalismo globalizado, las condiciones de los trabajadores del mundo son esencialmente las mismas: millones sobreviven con salarios que apenas cubren sus necesidades más básicas.

En el capitalismo, la pobreza de la clase trabajadora no se explica por “trucos” de los empresarios para pagar menos de lo debido, ni por la falta de leyes laborales más estrictas. Incluso bajo una legislación ejemplar y justa, el capitalismo seguiría produciendo pobreza, porque la base misma del sistema es la explotación. Engels lo explicó con claridad: “el obrero vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En unas pocas horas de trabajo ya ha producido el equivalente a su jornal. Pero debe seguir trabajando el resto de la jornada, y ese trabajo excedente –la plusvalía– es apropiado gratuitamente por el capitalista. Ese excedente, y no la injusticia de un patrón aislado, es la fuente de la riqueza capitalista y la raíz de la pobreza obrera”. En el capitalismo, la miseria no es un accidente ni un defecto corregible, sino una consecuencia inevitable del sistema mismo.

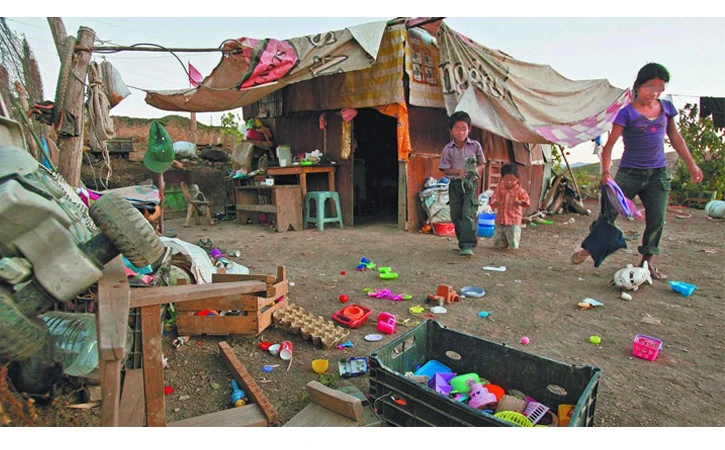

A pesar del cariz alegre que le dan a los datos de la pobreza en México, las estadísticas del Inegi son elocuentes para ver la miseria. En 2024, el 29.6 por ciento de la población mexicana –38.5 millones– vivía en pobreza multidimensional. Dentro de ellos, 24.2 por ciento se encontraba en pobreza moderada (31.5 millones) y 5.3 por ciento en pobreza extrema (siete millones). A ello hay que sumar a quienes son vulnerables por ingresos o por carencias sociales, lo que eleva la cifra de población en situación precaria al 70 por ciento. Dicho de otro modo: sólo tres de cada 10 mexicanos no sufren pobreza ni vulnerabilidad, lo que sería en números redondos, que 91 millones de personas padecen algún tipo de pobreza. Al revisar las dimensiones específicas, la situación es aún más sombría. Entre 2016 y 2024, el rezago educativo no se redujo. El acceso a la salud se deterioró gravemente: 44.5 millones de personas no pueden atenderse en un sistema público y deben recurrir a gastos catastróficos o simplemente resignarse a la enfermedad. La seguridad social mejoró apenas marginalmente, pero 70 millones de mexicanos siguen sin cobertura, condenados a la incertidumbre de la informalidad.

En este contexto, el aumento del salario mínimo –más de 100 por ciento en términos reales durante la administración morenista– aparece como la principal explicación de la leve reducción en las tasas de pobreza. Sin embargo, un análisis del salario muestra sus límites insalvables.

Para Marx, el salario no es más que la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo. Ese valor se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de vida que permiten al obrero subsistir y reproducirse como clase. Es decir, el salario debe alcanzar para que el trabajador vuelva al día siguiente a la fábrica y para que existan nuevas generaciones de trabajadores. Pero ese nivel de subsistencia nunca equivale a una vida digna. El salario es siempre inferior al valor total producido por el obrero; la diferencia es la plusvalía apropiada por el capitalista. Por ello, aunque el salario mínimo aumente, su función sigue siendo la misma: garantizar apenas la supervivencia del obrero y ampliar al mismo tiempo la capacidad de consumo que requiere el sistema para seguir acumulando. La disputa entre salarios y ganancias es, en realidad, la disputa sobre cómo se reparte el producto social. Pero dentro del capitalismo, la balanza siempre se inclina hacia el capital. Así, ningún aumento salarial, por más significativo que parezca, puede eliminar la pobreza de la clase trabajadora.

Una anotación más sobre el salario. Uno de los dogmas más repetidos para no aumentarlo es que si aumenta provoca inflación, pero su reciente incremento en México demostró lo contrario. Marx ya lo había explicado en El Capital: “el salario aumenta con el aumento en el precio de los medios de subsistencia necesarios. Su aumento es consecuencia, no causa, del aumento en los precios mercantiles”, es decir, el aumento del salario ocurre sólo después de que los precios de los bienes han aumentado. Este mito fue útil al neoliberalismo para contener las luchas obreras y garantizar la rentabilidad de los capitalistas. Pero cuando esa rentabilidad comenzó a peligrar, el propio sistema permitió que los salarios crecieran; no fue voluntad del expresidente de México, sino una exigencia del capital mismo para su supervivencia.

De todo lo anterior se desprende una verdad dura pero ineludible: en el capitalismo, la pobreza no puede eliminarse. La miseria no es un problema accidental ni coyuntural, sino el resultado lógico de un sistema basado en la explotación del trabajo. Lejos de ser una conclusión desalentadora, esta constatación abre el horizonte hacia la verdadera solución. Marx y Engels no estudiaron el capitalismo para resignarse a él, sino para armar teóricamente a la clase trabajadora; sólo el proletariado, organizado y dotado de conciencia puede construir una sociedad superior donde la producción sea colectiva y la riqueza social se distribuya equitativamente. Las políticas sociales, los aumentos salariales o los programas asistenciales pueden seguir existiendo, pero serán siempre paliativos. La única vía real para eliminar la pobreza es superar el modo de producción capitalista, por lo que los pobres no deben esperar salvación de arriba, la salida está en sus propias manos.

Notas relacionadas

. Toda sociedad dividida en clases sólo existe y sobrevive si hay una parte, la mayoritaria, que produce la riqueza y otra, la minoritaria, que se la apropia.

Hace más de 50 años, Tecomatlán emprendió una lucha histórica contra la opresión.

La indignación ante la mercantilización de las mujeres –reflejo de una sociedad decadente– no puede ni debe ser nimia.

Sobre la falsedad del origen “natural” de los fenómenos sociales, la historia nos ilustra.

En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.

El pasado domingo ocho de febrero, los miembros de la comunidad La Unión, del emblemático municipio de Tecomatlán, Puebla, fueron testigos de un evento que trasciende su historia reciente: la inauguración de la calle 5 de Mayo.

Esta nueva decisión impulsiva de Milei, motivada más por sus afinidades personales que por una mirada sobre los intereses de la Argentina o de una estrategia geopolítica, nos permite hacernos algunas preguntas interesantes.

Es el título de uno de los mejores libros escritos por el historiador italiano Carlo María Cipolla.

El problema no es sólo cuantitativo, es decir, la bajísima creación de empleos. Es también cualitativo, y esto se refiere a la precarización del empleo.

Años y años y montañas de dinero en propaganda para fomentar el individualismo y la indiferencia ante el dolor ajeno no han surtido los efectos deseados por las élites dominantes.

La feria es preparada por un comité que los habitantes de Tecomatlán integran mediante la elección de personas honradas, laboriosas y dispuestas a realizar los más grandes sacrificios.

Imperialismo, breve esbozo para el Siglo XXI

La ciencia política clásica sostiene que el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el bienestar común.

En 2025, un reducido grupo de personas en el mundo, apenas 12, concentraron la riqueza equivalente a la mitad más pobre, es decir, cuatro mil millones de personas.

Opinión

Editorial

Rusia triunfa sobre el neocolonialismo y la difamación

A punto de cumplirse cuatro años del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, se puede hablar del fracaso de las aviesas intenciones imperialistas de implantar un nuevo colonialismo.

Las más leídas

Ultrarricos mexicanos multiplican su fortuna y erosionan la democracia, denuncia Oxfam

El fracaso del plan neocolonial en Ucrania

Gobierno confirma identidad de “El Mencho”; suspenden clases en varios estados

Cuba, símbolo de resistencia y dignidad en América

Casas sin gente, gente sin casa en Puebla

Oficial: Defensa confirma la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Escrito por Rogelio García Macedonio

Licenciado en Economía por la UNAM.