En el transcurso de esta semana la Fiscalía entregará un primer dictamen sobre las causas del siniestro que provocó la muerte de 14 personas.

El Siglo XIX –conocido comúnmente como el Siglo de la Historia– trajo consigo la edificación de los Estados-nación en las culturas occidentales. Toda nación tuvo su mito fundacional y a cada proceso de unificación política le siguió un correlato de elaboración mítica. Este último se ensanchaba y se contraía (en el tiempo y el espacio), dependiendo de las consecuencias de las acciones entre los grupos en disputa, de la contribución de los dirigentes políticos y las plumas de los intelectuales orgánicos, que socorrieron felizmente a la construcción y distribución de estos discursos; aunque generalmente, tras el velo de las epopeyas nacionales, se escondían elementos de ficción que servían de amnésicos contra la áspera realidad.

De igual forma, el mito concebía incorporaciones posteriores: a pesar de ser canon, exigía, cada determinado tiempo, algunos añadidos que lo actualizaran, lo revigorizaran y lo pulieran de aquello que el tiempo volvía accesorio. No hacía falta coerción, pues siempre había a la mano un poeta romántico o algún pensador patriótico que voluntaria y sacrificialmente contribuía a la revisión y ampliación del culto nacional, al que los hechos históricos servían como alimento. A pesar de su rigidez aparente, el mito era flexible; llegaba a ser tan elástico que se apropiaba incluso de los discursos que lo negaban, lo criticaban y lo rechazaban; en su contraataque, éste los engullía, los moldeaba y los hacía parte de sí.

En nuestro país, uno de los momentos más fecundos de la reproducción de este imaginario fue protagonizado por el movimiento de autognosis –autoconocimiento, en palabras coloquiales– de lo mexicano. Éste se nutrió de la discusión filosófica de la búsqueda de la esencia de lo mexicano. Los protagonistas iniciales emanaron de la sede de la intelligentsia posrevolucionaria: la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En torno a la figura del filósofo Leopoldo Zea y bajo la égida del filósofo trasterrado español José Gaos, Emilio Uranga, Jorge Portilla y Juan Villoro, entre otros, se agruparon bajo el nombre de Grupo Hiperión.[1]

El Grupo Hiperión fue el intento más profuso de un colectivo académico bien ubicado para elaborar una filosofía propia –autóctona– a partir del análisis fenomenológico del carácter, la raza y las clases sociales en México. Sus conclusiones tuvieron un éxito desmedido y su influjo en la academia también fue excesivo: se promovieron mesas redondas, coloquios; corrieron ríos de tinta; proliferaron libros, ensayos y monopolizaron, en fin, la discusión pública.

Su éxito fue tan colosal como efímero: muy pronto se agotó la discusión y los participantes se retractaron pronto también; algunos incluso renegaron de la filosofía de lo mexicano. Si se admiten comparaciones –y si lo pequeño se puede comparar con lo grande– es legítimo trazar paralelismos entre Hiperión y el grupo de los Jóvenes Hegelianos (sin contar a Carlos Marx, por supuesto), compuesto por Ludwing Feuerbach, David Friedrich Strauss, Arnold Ruge, Bruno Bauer, entre otros que, según el historiador Jonathan Sperber, a pesar de su actividad de especulación intelectual seria y profunda, no llegaron a proyectar todo su potencial y se reveló a la posteridad incompleto, inacabado o abortado.

Lo mismo sucedió con Hiperión, pero por otras razones, en otras circunstancias y con contenidos totalmente disímiles. Empero, hubo otro polo, quizá no pensado originalmente, en que la discusión de lo mexicano siguió dando sus frutos: el ámbito de la política. El éxito de Hiperión se debió, en gran medida, a la originalidad de su método y su contenido y a la necesidad de pensar a la nación en términos filosóficos. Sin restar ningún mérito, otra parte del éxito fue la promoción de las élites políticas, puesto que estas elucubraciones se entroncaban con el interés del Estado –en la antesala de la modernidad– de promover un nacionalismo renovado, preocupado por la modelación de las actitudes y comportamientos ciudadanos, la promoción de arquetipos y la construcción de un “deber ser” mexicano.

Como nos ha enseñado Ana Santos, en esa coyuntura, con Miguel Alemán a la cabeza del gobierno, se fraguó la doctrina de la mexicanidad, una especie de tercera vía, la vía mexicana, ajena a las coordenadas políticas de izquierda o derecha que proponía la resolución de los problemas a partir de los esfuerzos colectivos de todos los mexicanos con el impulso de las fuerzas esotéricas, metafísicas, del ser nacional. Esta doctrina no admitía matices, no había contradicción, la nación homogénea se imponía a la heterogenidad de las clases y las geografías.

La vuelta de tuerca a la filosofía de lo mexicano estuvo acompañada de la absorción de los principales hiperónidas, al punto en que el maridaje con el poder se convirtió en simbiosis. El caso paradigmático fue el de Emilio Uranga, en quien se situaban todas las esperanzas de la academia: José Gaos llegó a vislumbrarlo como el (potencial) gran filósofo mexicano, a la altura de Heidegger, José Ortega y Gasset o Jean Paul Sartre. Lo cierto es que acabó desdibujado, viviendo como ermitaño, desencantado del mundo y muriendo en la más anónima soledad.

Emilio Uranga, (escenificado por Galio Bermúdez en La guerra de Galio, –el célebre Roman a Clef de Héctor Aguilar Camín– fue un pensador a los que, según Igor Dostoyevsky, “durante largo tiempo se les atribuye una insólita profundidad ideológica y se espera un hondo y serio influjo en los movimientos sociales pero que, al cabo de un tiempo, delata tal flojedad e insignificancia en su idea fundamental que nadie se lamenta que se haya agotado tan pronto”, está siendo reinterpretado y recientemente revalorado por la academia. Es suficiente echar un ojo a las disputas (por ahora epistolares) entre el filósofo José Manuel Cuéllar y el periodista Jacinto Rodríguez Mungía.

A pesar del agotamiento de la autognosis del mexicano, el nacionalismo contemporáneo replica en los discursos más alineados al status quo que surgieron bajo la doctrina de la mexicanidad. Por ejemplo, el oficialismo usa a manos llenas la idea de la superioridad del gen mexicano, basta ver la muletilla del Presidente, que repite hasta la saciedad que el pueblo mexicano es uno de los pueblos más educados políticamente en el mundo o los desvaríos potencialmente genocidas del gobernador de Puebla, que repite aquello de que el Covid-19 no les da a los pobres y que se cura con mole de guajolote.

[1]. Para mayor información, consultar el trabajo de Ana Santos titulado Los Hijos de los Dioses. Este texto es seguramente el trabajo más amplio y a la vez más profundo en torno a todos los aspectos –desde los orígenes hasta las consecuencias– del Grupo Hiperión. Impresindible la lectura para insertarse en el debate de la filosofía de lo mexicano.

Notas relacionadas

López Obrador heredó enorme deuda pública a la presidenta Sheinbaum

Se le entrega dinero a la gente, pero no se resuelve el problema de fondo.

El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo transcurrió bajo la sombra del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como lo evidenció la aprobación de varias reformas que beneficiaron más al grupo en el poder y a empresarios afines al partido .

El senador morenista reconoció que adquirió por cuenta propia miles de ejemplares de Grandeza, obra del expresidente AMLO, con un gasto que podría superar los 4.6 millones de pesos.

Aunque el monto bajó en 2024, las auditorías revelan deficiencias persistentes en la gestión del gasto federal.

Más de un tercio de la publicidad oficial federal de 2024 se concentró en cuatro medios: Televisa, La Jornada, TV Azteca y Medios Masivos Mexicanos.

El recurso fue promovido por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald y registrado bajo el expediente 2098/2025 en el portal del CJF.

El delito combina tres problemáticas: el robo de combustible, el fraude fiscal y el robo de crudo.

No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey

El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.

Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

En 2018, la deuda externa se ubicó en 3.94 billones de pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 4.49 billones.

Estados Unidos y México investigaron operaciones por decenas de millones de dólares que vinculan a Nunvav, Vector y los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad.

CiBanco, Intercam y Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de AMLO, fueron acusados de facilitar transferencias para tráfico de precursores químicos y lavado de dinero.

Opinión

Editorial

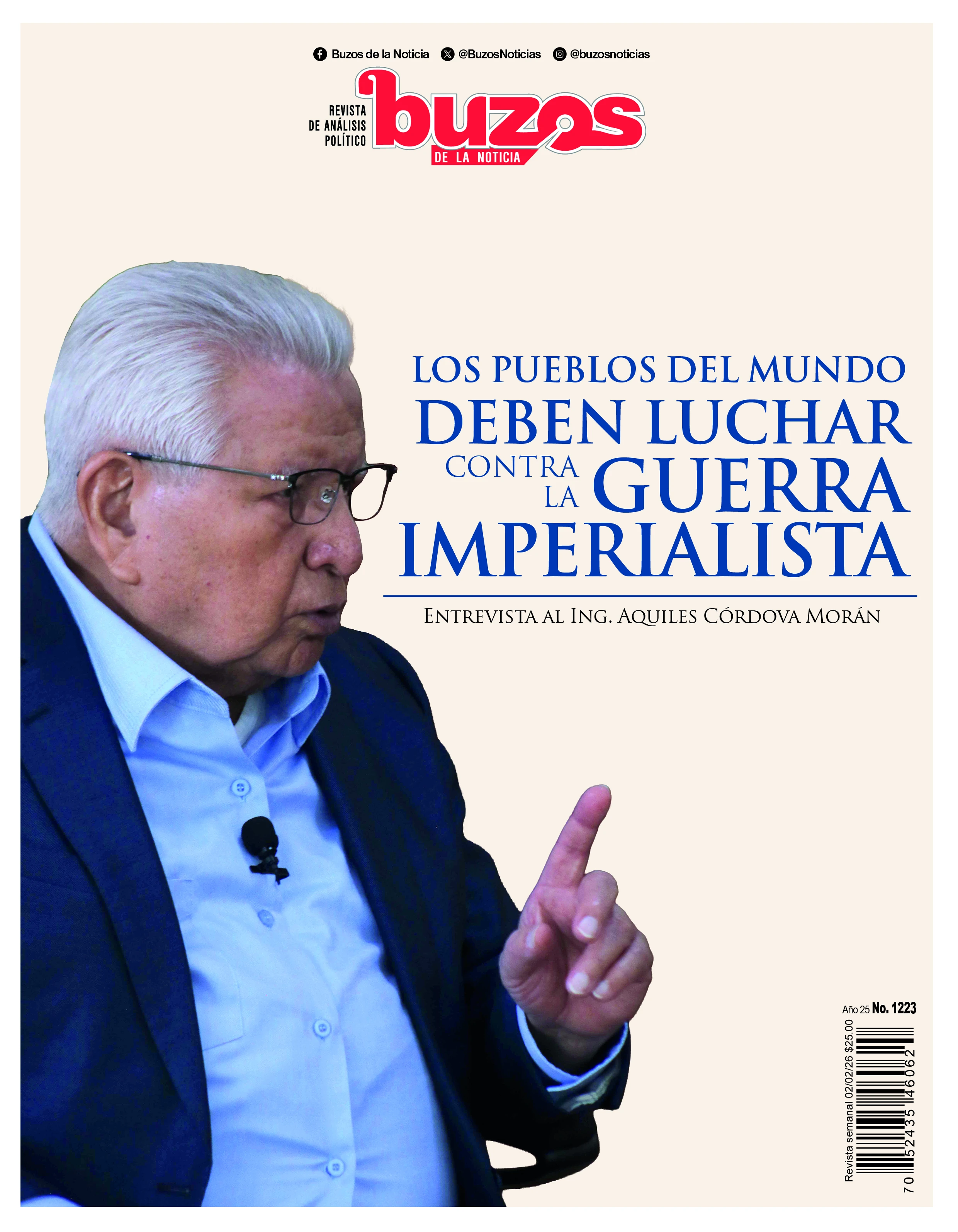

Los pueblos del mundo deben luchar contra la guerra imperialista

En entrevista exclusiva para este semanario, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, expuso su punto de vista acerca de la peligrosa situación a que el imperialismo ha conducido a la humanidad.

Las más leídas

SEP suspenden clases presenciales por brote de sarampión

En la búsqueda de mineros de Sinaloa hallan 10 "narcocampamentos"

Anuncia Movimiento Antorchista “VI Jornada Nacional de Oratoria”

Delegada del Bienestar celebra su cumpleaños con fiesta lujosa

“El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia”: Aquiles Córdova Morán

Alcaldes de Puebla solicitan protección al estado por presuntas amenazas

Escrito por Aquiles Celis

Maestro en Historia por la UNAM. Especialista en movimientos estudiantiles y populares y en la historia del comunismo en el México contemporáneo.