Imperialismo, fase superior del capitalismo fue escrito por Lenin en 1916. En su obra, el revolucionario ruso explica que la política colonial y el imperialismo existían desde antes del capitalismo (por ejemplo, en Roma), pero el fenómeno que él investiga no es ése, sino el imperialismo capitalista moderno surgido a principios del Siglo XX. Según lo define, “el imperialismo es la fase del capitalismo en la que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por las asociaciones internacionales monopolistas y ha terminado el reparto de toda la Tierra entre los países capitalistas más importantes”. Esta lógica económica lleva a las potencias a luchar entre sí para repartirse el mundo en colonias, semicolonias y esferas de influencia. Para Lenin, “las guerras entre potencias imperialistas son absolutamente inevitables sobre esta base económica, en tanto subsista la propiedad privada de los medios de producción”.

Una de las críticas que han hecho al análisis de Lenin es que en las décadas posteriores no se verificó una guerra permanente entre las potencias imperialistas, sino que dichas potencias lograron convivir armónicamente bajo el liderazgo de Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? ¿Se equivocó Lenin? No exactamente. El análisis lógico y empírico de Lenin daba cuenta de la realidad del imperialismo a principios del Siglo XX; sin embargo, es verdad que el imperialismo como se había venido desarrollando durante los siglos XIX y XX no continuó igual hasta nuestros días. La razón de fondo es que el imperialismo analizado por Lenin fue abruptamente interrumpido con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917.

La victoria de los bolcheviques modificó irreversiblemente el desarrollo “natural” del imperialismo por dos razones: primero, porque Rusia, una de las grandes potencias imperiales, que había intervenido en la repartición del mundo al menos desde el Siglo XIX, abandonó la dinámica económica capitalista y su política colonialista; y segundo, y más importante, porque las potencias imperialistas entendieron que las luchas entre ellas habían pasado ahora a segundo plano y tenían que cerrar filas para combatir a un enemigo común: el primer Estado socialista de la historia. La posibilidad de un mundo dividido entre países socialistas y capitalistas no estaba en la teoría del imperialismo de Lenin.

La forma del imperialismo que analizó Lenin en Imperialismo, fase superior del capitalismo dejó de existir en 1917. Entre la Primera y la Segunda guerras mundiales, si bien los países imperialistas mantuvieron su lógica económica y política de dominación, existía una coordinación entre ellos para combatir conjuntamente a la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo adoptó una forma nueva. Estados Unidos, que se coronó como gran superpotencia imperialista, condicionó al resto de las burguesías imperialistas: podrían reconstruirse siempre y cuando lo hicieran aceptando la dominación estadounidense. La burguesía de Estados Unidos no sólo creó un orden económico que garantizaba la subordinación de las burguesías imperialistas y del resto del mundo a sus propias exigencias, sino que mantuvo su presencia militar en Europa y Japón después de la guerra, como permanente recordatorio y amenaza de que podía emplear la violencia en el momento que quisiera.

Con la caída del bloque socialista, el imperialismo adquirió una nueva forma, la tercera. Esta forma mantuvo la estructura de dominación posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero ampliada. Salvo contadas excepciones, el capitalismo en su forma neoliberal penetró en todos los países del bloque socialista y los integró al bloque de países dominados por el imperialismo. A grandes rasgos, ésa es la forma en la que nos encontramos hoy.

En resumen, un siglo después, las tesis centrales de Imperialismo, fase superior del capitalismo mantienen plenamente su vigencia. Aunque la forma del imperialismo ha cambiado, el contenido del fenómeno sigue siendo el mismo: la dominación del capital financiero como pauta principal y el uso de la fuerza por parte de las potencias capitalistas para incrementar su riqueza a costa de los países débiles y dependientes. Lenin nos ayuda a entender por qué Estados Unidos envía armas a Ucrania, Israel y Taiwán, pero, más importante, nos recuerda que dentro del capitalismo no puede haber relaciones de paz entre los pueblos y que sólo construyendo el socialismo podemos escapar del apocalipsis nuclear al que nos empuja el imperialismo.

Notas relacionadas

- Nueva Caledonia: estalla ira contra imperialismo de Francia

- 08 junio, 2024

Francia ha perdido influencia en sus excolonias debido a la precaria situación socioeconómica donde viven sus habitantes.

El texto de los historiadores es una vertiente de una rama del marxismo mexicano, mismo que perdura hasta la fecha, se trata del Movimiento Antorchista.

- La recepción del leninismo en México

- 20 enero, 2024

“Nikolái Lenin, el líder ruso, es la figura revolucionaria que brilla más en el caos de las condiciones existentes en todo el mundo, porque se halla al frente de un movimiento que tiene que provocar ... la gran revolución mundial que ya está llamando a las puertas de todos los pueblos".

- El tesoro de Moctezuma, de Carlos Isla (II de II)

- 13 mayo, 2024

En la novela hay contenidos novedosos y muy atractivos, como es el caso de la relación de algunos de los hábitos culturales de los pescadores de Veracruz, Boca del Río y Mandinga.

- Matemática en el Siglo XVII

- 21 abril, 2024

La matemática del Siglo XVIII se caracteriza por su falta de rigor, por carecer de un cuerpo teórico para hacer a las nuevas herramientas matemáticas más eficientes.

- Mariana Enríquez: la macabra realidad

- 30 junio, 2024

Mariana considera que la tradición de lo fantástico en su sentido terrorífico en la literatura latinoamericana es menos prolífica que en otras latitudes.

- La historia de la matemática en los Bourbaki

- 22 febrero, 2025

Un grupo de brillantes matemáticos franceses, autodenominado Bourbaki desarrolló, desde las primeras décadas del Siglo XX, un programa fundacional de la matemática con gran influencia en el trabajo matemático contemporáneo.

- El último mundo, de Christoph Ransmayr (II/II)

- 08 junio, 2024

La presencia del Cota moderno en Tomis causa mucho menos extrañeza que la provocada por Ovidio dos mil años antes.

- El Ángel de la Historia

- 04 enero, 2025

En 1921, Walter Benjamin adquirió un cuadro del “pintor expresionista Paul Klee titulado Angelus Novus , en el que podemos ver un ángel que parece petrificado en el tiempo y el espacio.

- Historia de la natación: más allá de lo físico

- 02 noviembre, 2024

El agua es un elemento que se encuentra en nuestro cuerpo cubriendo un 40 o 60 por ciento de su totalidad, así como en la Tierra, abarcando un 70 por ciento de ésta.

- El unipolarismo en caída libre

- 19 mayo, 2024

Los países del BRICS+ están impulsando una histórica transformación en el escenario financiero internacional.

- Los pueblos están hartos

- 25 mayo, 2024

No hay duda, los pueblos del mundo están hartos. Parafraseando a Nicolás Guillén, el imperialismo se revuelve en su lecho de dólares y se le cuaja la risa.

- Imágenes en el posmodernismo

- 03 diciembre, 2023

El mundo está saturado de imágenes y la realidad misma ha perdido significado. Cada individuo se enfoca en su imagen y en agradar a los demás; esto ha permitido que se deje de pensar en lo que ocurre alrededor, que se deje de valorar también lo que está delante.

Trump tiene intereses de apropiación, de intervención en nuestro país; no se debe tomar como un chiste, dijo el vocero nacional de Antorcha.

- La tecnopolítica, etapa actual del imperialismo

- 22 febrero, 2025

El Reporte Especial de esta semana trata un tema de actualidad e interés extraordinarios: la tecnopolítica en el capitalismo.

Opinión

Editorial

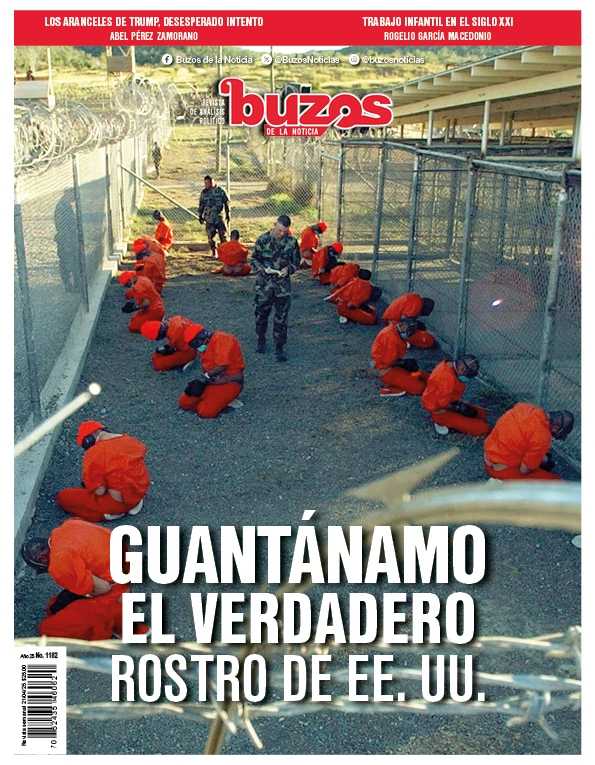

Guantánamo, colonialismo y neofascismo

El gobierno de Donald Trump ha puesto en el primer plano de la escena internacional a Guantánamo, territorio de más de 100 km².

Las más leídas

Viable el mundo multipolar; México debe tomar partido

Aumentan reportes de presuntos "pinchazos" en el Metro de la CDMX: Fiscalía investiga

OPS advierte por brote de sarampión en México

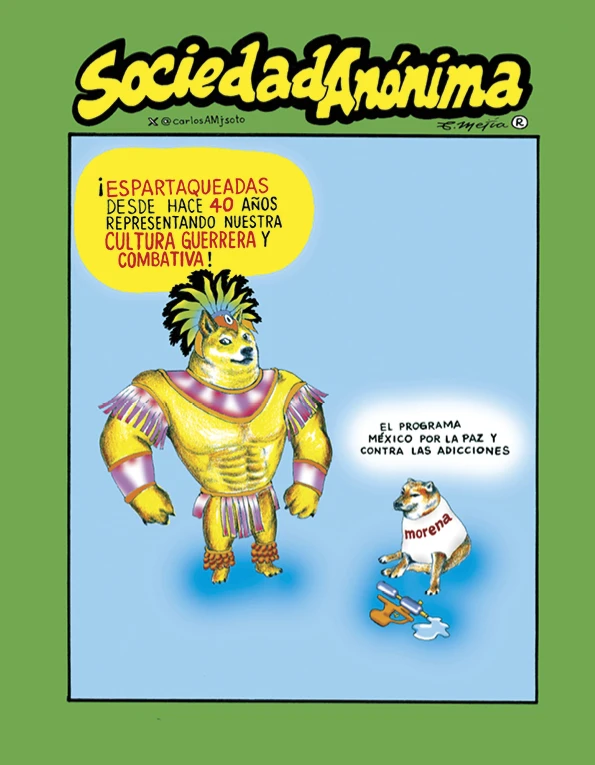

La Espartaqueada cultural 2025 el arte y la cultura herramientas de combate y lucha

Reabren nuevo tramo de la Línea 1 de Metro de la CDMX

Los favoritos para suceder al papa Francisco y sus disputas internas

Escrito por Carlos Ehécatl

Maestro en Estudios de Asia y África, especialidad en China, por El Colegio de México.