“¿Por qué se rompe un vaso? ¿Por la piedra? ¿O porque el vaso era rompible y la piedra lo rompe? Si el vaso no fuera rompible, la piedra no le haría nada. Siempre explico yo los fenómenos por causas internas y, claro, un gatillador externo. Pero al final el gatillador externo tendrá efecto real, dependiendo de la composición interna del vaso. Entonces, hay que hacer toda una reflexión de nuestros procesos progresistas. ¿Qué cosas hemos hecho o no hemos hecho para permitir que el vaso no se rompa aún, pero que sí comience a mostrar una pequeña fisura?, ¿y qué hay qué hacer para que esa fisura no se expanda, se detenga, y sea reforzada con un nuevo blindaje que impida que otra piedra lo vuelva a romper?”. Así declaró Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia el pasado 10 de noviembre en una entrevista con Telesur, al ser cuestionado sobre la crisis política que vive su país.

En efecto, ése es el planteamiento que los dirigentes del proceso boliviano, y la izquierda latinoamericana, deben plantearse ante el caótico escenario que vive Bolivia. Los hechos son conocidos: tras los comicios presidenciales del 20 de octubre, vino la acusación de fraude electoral, luego la ofensiva reaccionaria y, al final, la renuncia de Evo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que un sencillo proceso electoral se transformó en oleadas de violencia callejera, en la intervención de las Fuerzas Armadas en la política y en el consiguiente exilio del Presidente? El conflicto social escaló con tal rapidez que, en cuestión de semanas, Evo pasó de ser un jefe de Estado que controlaba la situación nacional a huir en un avión militar y solicitar asilo en México. Con una presidenta interina anodina (Jeanine Áñez), el pueblo en las calles y la promesa de volver a Bolivia, el caso sigue abierto. Sin embargo, es necesario tratar de responder a la infinidad de interrogantes que nos asaltan.

En términos económicos y sociales, Bolivia es el caso más exitoso entre los proyectos anti neoliberales de América Latina. Durante los 14 años que duró el mandato de Evo, el Producto Interno Bruto (PIB) pasó de nueve mil 549 millones de dólares (mdd) en 2005 a 44 mil 885 mdd en 2018 (un aumento de 327 por ciento; la economía creció casi al cinco por ciento anual; la pobreza extrema se redujo de 38 por ciento en 2006 al 17 por ciento en 2017 entre los bolivianos; el ingreso per cápita y la esperanza de vida aumentó de 64 a 71 años. Eso en términos económicos.

En términos sociales, la población indígena –históricamente marginada– comenzó a ocupar roles estatales que anteriormente le estaban vedados; y los sindicatos se convirtieron en uno de los pilares de la política social del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Ante un panorama exitoso como éste ¿qué falló?, ¿de dónde provino la crisis actual?

Es cierto que la burguesía nacional y la estadounidense nunca aceptaron el gobierno de un aymara que promovía el socialismo. De hecho, los intentos por derrocarlo comenzaron poco después de que Evo se entronizara en el Palacio Quemado y, cuando en 2008, los sectores empresariales-conservadores de los departamentos de la Media Luna –Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija– se le enfrentaron políticamente. En aquella ocasión fueron derrotados, pero desde entonces siempre estuvieron presentes en las pulsiones golpistas del oriente boliviano. ¿Por qué ese intento de deponer a Evo fracasó entonces y ahora –vistos los resultados positivos de su gobierno, que benefició incluso a los mismos empresarios– está teniendo éxito? Sin considerar los resultados económicos que algunos llaman el “milagro boliviano”, ¿qué eventos ocurrieron para haber cambiado la correlación de fuerzas?.

Notas relacionadas

- Norte de México está en riesgo de quedarse sin agua: UNAM

- 15 abril, 2024

Situación similar ocurre en la Ciudad de México y su zona conurbada donde en este mes de abril, las altas temperaturas que se registran origina que haya un periodo intenso de sequía.

- Crisis agrícola en Guerrero

- 28 marzo, 2020

Cerca de 100 mil campesinos guerrerenses no podrán cosechar alimentos “ni para el autoconsumo” si el Gobierno Federal continúa escamoteándoles los fertilizantes requeridos para el ciclo agrícola 2020.

El panorama en el Valle de México es “crítico” para los próximos años, afirmaron académicos de la UNAM, además, consideraron que hay una debilidad de dependencias que se dedican al sector ambiental.

- CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y NEOLIBERALISMO

- 02 septiembre, 2019

Por desgracia, el gobierno no tiene ni la más remota idea de la magnitud del problema, mucho menos de las acciones necesarias ni de la cuantía de los recursos necesarios; su preocupación se centra en el reparto de tarjetitas, sobornos electorales.

Lo que significa que deben reducirse a la mitad los gastos que correspondan a materiales de oficina, alimentación, medicinas, telefonía, servicios profesionales.

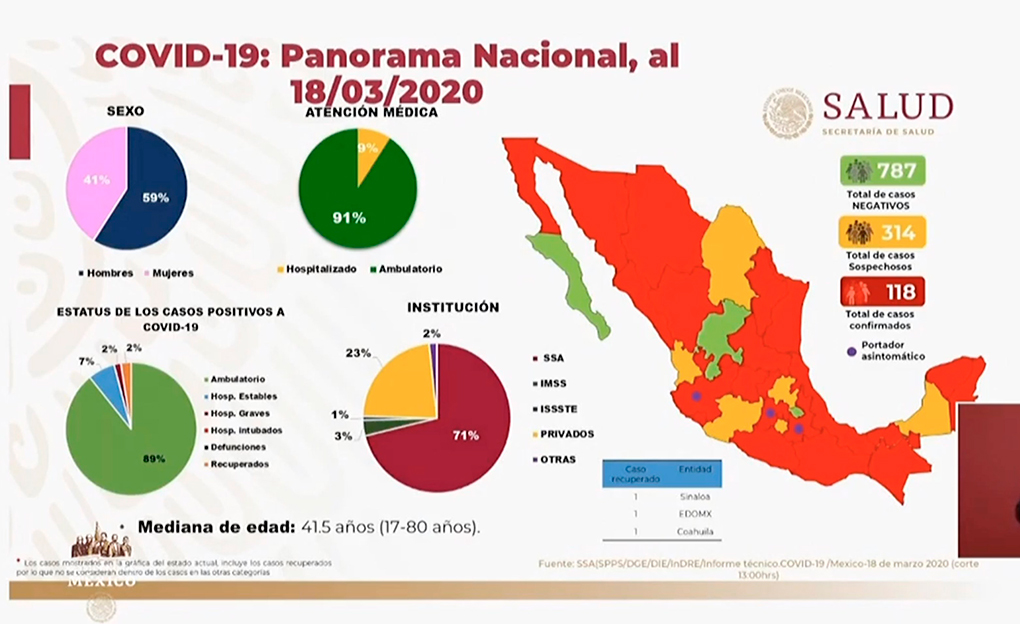

- Crece a 118 casos de coronavirus en México

- 18 marzo, 2020

De los casos catalogados como portadores, únicamente el 2 por ciento fueron reportados como graves.

- Contaminados todos los cuerpos de agua en México

- 03 septiembre, 2019

"La Conagua no está haciendo lo que debe hacer y si sigue gastando en lo mismo (que en años anteriores), no tendremos ningún avance”

- ¡Cristo sigue en la cruz…!; la salvación será por todos

- 07 abril, 2020

En todos los países se debe cobrar consciencia de la necesidad de una sociedad nueva, un mundo justo y equitativo donde los pobres no sean relegados y olvidados.

14 mil científicos advierten que las condiciones vitales de la Tierra están empeorando a un ritmo preocupante.

- Anuncian UNAM y la BUAP suspensión de clases por coronavirus

- 16 marzo, 2020

a partir de mañana, 17 de marzo, comenzará con la suspensión paulatina de clases en sus diferentes campus, con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión sea total: UNAM

- Ciudad de México sin plan ante contingencia ambiental

- 16 mayo, 2019

La jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheimbaum justificó que la contingencia ambiental que padece la capital se debe a fenómenos globales

- Fugas y desperdicio agravan crisis de agua en CDMX

- 30 abril, 2024

Son cada vez más evidentes las inconformidades de los capitalinos, quienes recurren a las movilizaciones sociales para exigir el acceso al agua potable en sus domicilios.

- De laguna a desierto. Se seca “El Farallón”

- 19 abril, 2021

Queda un 10 por ciento de este humedal. Dicen que es catastrófico, espantoso y temen que, si no hay lluvias en el siguiente mes, entonces este afluente desaparecerá por completo.

- CFE compra carbón sin licitación a través de 60 contratos

- 19 agosto, 2022

El estudio “Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila”, revela que CFE compró carbón por dos mil millones de pesos a través de 60 adjudicaciones directas.

- Acumulan empresas deudas históricas que superan los 2.5 mdp

- 19 marzo, 2024

Entre las empresas con multas pendientes se encuentra Alstom Internacional, sancionada en 2001 por presentar documentación falsa, así como Oncomed S.A de C.V, penalizada en 2007.

Opinión

Editorial

La amenaza de una guerra por el agua mexicana

Este tratado es un asunto viejo, pero la reavivación del conflicto es más reciente.

Las más leídas

SAT se queda sin fondos para devolución de impuestos, asegura Mario Di Costanzo

Hallan cuerpo de taekwondoín mexicano en la colonia Morelos

Termina tregua entre Rusia y Ucrania

¡Alerta vacacionistas! Identifican medusas y cocodrilos en Puerto Vallarta

China acusa a Estados Unidos de ataques cibernéticos

Detectan virus de influenza aviar AH7N3 en granja de Nuevo León

Escrito por Carlos Ehécatl

Maestro en Estudios de Asia y África, especialidad en China, por El Colegio de México.