La historia de América Latina está marcada por su desempeño en el mercado mundial como productor de materias primas: frutas, cereales, carne, petróleo, minerales, etc. Chile forma parte de esta región, por lo tanto, mantiene una estrecha relación con la producción de materias primas. El cobre es el bien más representativo de ese país.

Cuando la economía de un país depende de las exportaciones de materias primas, se presentan una serie de problemas. Los precios de los productos primarios son muy volátiles, es decir, a veces suben estrepitosamente y otras veces bajan. Si esto sucede, la principal fuente de recursos de la economía se ve subordinada al mercado mundial, donde la demanda de países como Estados Unidos (EE. UU.) o China se vuelve cada vez más importante.

Durante mediados del siglo XIX hasta finalizar la Primera Guerra Mundial, Chile era el principal exportador de salitre, componente básico para los explosivos en aquel tiempo. La consolidación del Estado no se puede explicar sin la gran fuente de ingresos fiscales del salitre. Posteriormente, tras el agotamiento del salitre, Chile aprovechó los descubrimientos de sus ricos yacimientos de cobre.

Sin embargo, justo en los albores de la gran crisis de 1929, los países industrializados ya no solicitaron productos primarios; esto provocó un fuerte impacto negativo en las economías latinoamericanas. Chile también se vio afectado. Debido a esto se empezó a tomar consciencia de la necesidad de cambiar el modelo primario-exportador, por lo que la economía chilena generó un esfuerzo para industrializarse para ya no depender de los precios del cobre y de otras materias primas. Este periodo se ubica entre 1930 y 1973.

Los gobiernos chilenos generaron un arduo esfuerzo por transformar la matriz productiva primario-exportadora para obtener mayor independencia económica de los países industriales y así generar un desarrollo económico. Todo este modelo perduró hasta el golpe militar de 1973.

Durante la dictadura cívico-militar se adoptó un modelo de libre mercado. Por ello, una de las premisas que rigen a este modelo es el aprovechamiento de las ventajas competitivas. Es decir, si Chile tiene una amplia dotación de recursos naturales es más eficiente que si se especializa en producir y exportar cobre o en asignar recursos a industrias con nulas capacidades para competir.

Actualmente, a pesar de todos los esfuerzos, Chile no ha logrado romper su dependencia del mercado externo y del cobre. Como se muestra en los datos del Banco Mundial (BM), en 2010 su comercio exterior representaba el 55.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Por otro lado, The Observatory of Economic Complexity (El Observatorio de Complejidad Económica) indica que, en 2017, los productos de la minería del cobre y sus refinados representaron 45 por ciento de sus exportaciones, y 10 por ciento los productos del reino vegetal. Asimismo, los principales demandantes de las exportaciones chilenas, en el mismo año, fueron China y EE. UU. Es importante señalar esto porque si Estados Unidos y China reducen su demanda de productos externos, Chile se ve afectado.

La economía chilena, a pesar de ser una de las economías más importantes y estables de la región, se ha mantenido en el laberinto sin salida de los países primario-exportadores. Mientras mantenga esta estructura productiva, sostendrán también su dependencia económica hacia los países más industrializados, las condiciones para que el desarrollo económico no llegue y prevalezca la desigualdad en su población. Por ello es importante que el Estado regrese a su papel de promotor del cambio estructural en la economía.

Notas relacionadas

- Ciudad de México sin plan ante contingencia ambiental

- 16 mayo, 2019

La jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheimbaum justificó que la contingencia ambiental que padece la capital se debe a fenómenos globales

La Coordinación de Pueblos de Xochimilco reveló que Grupo Carso, Televisa y Walmart, entre otros, extraen más de tres millones de metros cúbicos de agua subterránea para proyectos inmobiliarios, a pesar de la sequía.

- Europa avasallada, economía en crisis

- 18 enero, 2025

La configuración económica y geopolítica mundial surgida de la Segunda Guerra Mundial está dejando de existir, modificada por el ascenso de nuevas potencias y por la decadencia de los centros de poder económico occidentales.

- Democracia imperialista

- 18 octubre, 2020

La soberbia del mandatario estadounidense nos enseña cómo el imperialismo usa el poder para influir y controlar los procesos electorales y dar lecciones a los Estados capitalistas bajo su férula.

- Crisis en el mundo, terreno fértil para el coronavirus

- 25 marzo, 2020

En el 2019 se supo que casi el 50% de toda la población vive con menos de 5 dólares al día.

- Hambruna inminente en el Estado de México

- 28 marzo, 2020

México es el segundo lugar en pobreza alimentaria de América Latina, con 4.7 millones de personas que ya sufren hambre y, a pesar de que ocupa la posición 13 como productor mundial de alimentos, el futuro que le espera a muchos mexicanos es la hambruna.

- 2023, el año más cálido de la historia

- 12 enero, 2024

El récord del año más cálido pasó de 0.17 grados centígrados en 2016 a 14.98 grados centígrados en 2023.

- Tenemos al peor Gobierno en el peor momento: Coparmex

- 01 septiembre, 2020

De acuerdo con De Hoyos, se trató de un informe desapercibido, ya que careció de propuestas para enfrentar las crisis económica y sanitaria derivadas de la pandemia de Covid-19.

- Sequía crece y empuja crisis alimentaria

- 15 junio, 2024

Los consumidores de menor poder adquisitivo se ven cada vez más imposibilitados para comprar artículos indispensables de calidad para su sustento.

China es el mayor prestador del mundo. A este país se le debe casi el 60% del dinero que las naciones más pobres del mundo deberían devolver este año, según los datos del Banco Mundial.

La población de ballenas grises en Baja California Sur (BCS) registró una preocupante caída en 2025, por lo que se encendieron las alarmas entre científicos y visitantes.

- Cae el mito de Chile como país próspero y feliz

- 03 noviembre, 2019

Estudiantes y sindicalistas denunciaron que el sistema chileno es “un nuevo crimen que genera desigualdad, pobreza” y los acaba criminalizando.

- La crisis toca a la puerta

- 07 septiembre, 2024

Han pasado ya 30 años del llamado “error de diciembre”, que se produjo en 1994 durante el cambio de gobierno entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.

El agua almacenada en estas presas representa el 34.2 por ciento de la disponibilidad actual de agua en el País.

- La pobreza es el enemigo

- 22 diciembre, 2019

La producción constante, frenética, desquiciada de mercancías es, por tanto, consustancial al sistema.

Opinión

Editorial

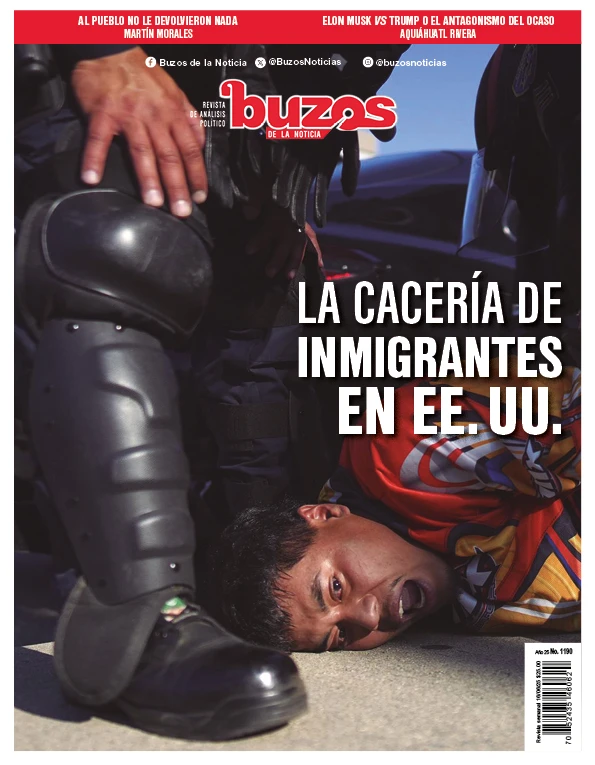

Efectos de la cacería humana en Estados Unidos

La cacería humana ordenada por Donald Trump y llevada cabo el día seis de junio en Los Ángeles, California, ha puesto en primer plano el tema de la política inhumana contra los inmigrantes.

Las más leídas

Dos muertos y decenas de desaparecidos, tras el paso del huracán Erick

Rusia y China condenan ataques de Israel a Irán

Jueces y magistrados aún sin validar por falta de requisitos académicos

Pemex compromete estabilidad fiscal

Batres revienta sesión de la SCJN y evita votación para deducción fiscal a Pegaso

Por desabasto de medicamentos, anuncian múltiples manifestaciones en el país

Escrito por Claudio Arturo

colaborador