A finales de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró sus intenciones de eliminar el examen de ingreso a educación media superior realizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS).

Detrás de esta decisión subyace la intención declarada de promover la inclusión y garantizar la educación para todos. Pero, ¿eliminar un examen puede traer este efecto?, y, en todo caso, ¿cuál es el problema con el examen de admisión?

El examen COMIPEMS se aplicó por primera vez en 1996 y, desde entonces, ha servido como un mecanismo de asignación para los aspirantes a alguna preparatoria pública de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Tal asignación se ha hecho con base en los puntajes obtenidos en el examen y en relación con la demanda relativa de cada institución.

Esta última cuestión es importante de considerar porque el puntaje requerido para cada escuela varía en función de su demanda. De manera que instituciones más demandadas requerirán puntajes más elevados. Aquí, el examen opera como un mecanismo que asigna discriminando por puntaje, y la narrativa que justifica tal asignación como “justa” es que “mayores puntajes reflejarán mayores conocimientos y esfuerzos por parte de los estudiantes”, o al menos eso se cree.

Sin embargo, hay al menos dos grandes problemas con esta narrativa meritocrática.

El primer problema es que es falso que los puntajes de un examen sean el reflejo directo del conocimiento y esfuerzo individuales. Como está ampliamente documentado, estos puntajes (y en general los resultados de logro educativo) están fuertemente influidos por las condiciones sociales de origen de los estudiantes. ¿Por qué? La cuestión es bastante compleja y difícil de desentrañar, pero en lo general puede sintetizarse del siguiente modo:

Los hijos de familias más ricas y con mayores grados de escolarización contarán con toda una serie de ventajas que los ayudarán a obtener mejores resultados escolares. Estas ventajas pueden ser económicas, como comprar libros, pagar una escuela privada o a tutores particulares, asistir a cursos de idiomas o artes, etcétera.

Sin embargo, también hay ventajas específicamente educativas: por ejemplo, el ambiente lingüístico al que están expuestas las personas durante su infancia. No es lo mismo criarse en un ambiente donde la mayoría de los adultos son profesionistas y donde las conversaciones son más frecuentes y con una mayor diversidad de palabras, con un uso más variado de expresiones, y donde los contenidos de las conversaciones incluyen una cantidad mayor de temas, que crecer en un ambiente donde el grado de escolaridad de padre y madre son más restringidos y donde todos los demás aspectos también son limitados.

Tampoco es lo mismo criarse en un ambiente donde los adultos demuestran una relación más cercana, “espontánea” y “natural” con la lectura y el estudio, que crecer en un ambiente donde esta relación es más distante. El resultado de éstas (y otras) ventajas es que, los hijos e hijas de familias más ricas y con un mayor grado de escolarización, en general, tenderán a parecer más “talentosos”, más “inteligentes” y conseguirán mejores desempeños escolares que los estudiantes más pobres y provenientes de familias con menor escolarización.

A todo esto, habría que agregar otros factores, como la formación desigual de intereses y aspiraciones o el hecho de que las familias más pobres suelen vivir en zonas de mayor marginación, donde también las instituciones educativas presentan más carencias de infraestructura, equipamiento y planta docente. Así, no sólo se trata de desigualdades socioeconómicas entre hogares, sino también de desigualdades en la oferta educativa.

Todo esto es importante considerarlo porque los exámenes como el COMIPEMS no evalúan pura y llanamente los conocimientos asociados al esfuerzo individual. Por el contrario, estos exámenes evalúan un desempeño asociado fuertemente a desigualdades sociales que no dependen de la voluntad y esfuerzo personales.

De aquí se desprende el segundo problema con la narrativa meritocrática asociada al examen COMIPEMS, y es que dicha evaluación contribuye a enmascarar las desigualdades educativas que le subyacen. Esto ocurre porque el puntaje obtenido en el examen (con todo el peso institucional que lleva consigo) reviste con los ropajes del “merecimiento individual” una asignación que está sesgada por desigualdades sociales. Así, se llega a creer que solamente los estudiantes “más talentosos”, “listos” o “dedicados” son los que entran a las instituciones más prestigiosas, mientras que los estudiantes “menos brillantes” o “más flojos” se quedan con las opciones restantes.

Respondiendo una de las preguntas que formulé antes: sí, exámenes como el COMIPEMS son problemáticos, pues contribuyen a reproducir y legitimar desigualdades sociales, y haríamos mal defendiéndolos como una alternativa “justa” para gestionar el acceso a educación media superior. Sin embargo, todo esto nos lleva a preguntarnos por qué surgen estos exámenes y si eliminarlos va a solucionar las desigualdades que grosso modo acabamos de mencionar.

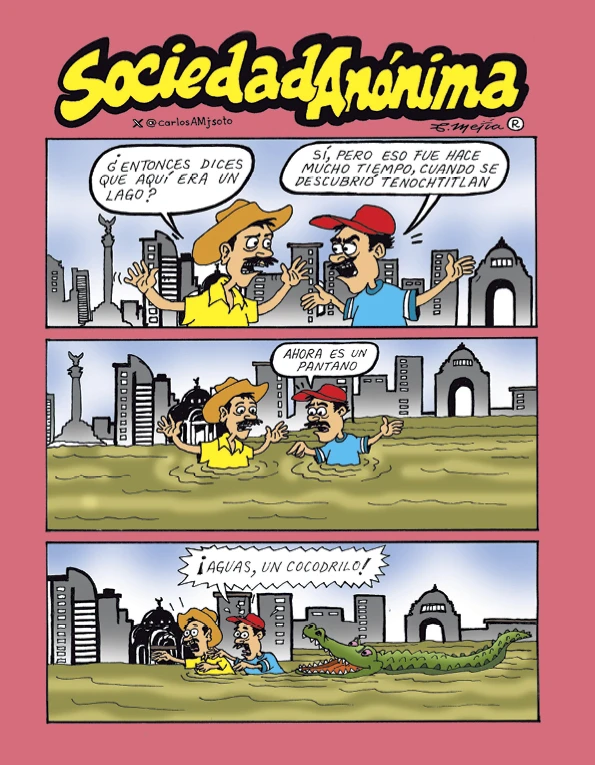

Los exámenes de admisión a media superior surgen, básicamente, para gestionar un exceso en la demanda. En otras palabras, estos exámenes son una herramienta para asignar un número limitado de lugares a una población que sobrepasa los espacios disponibles.

Pero aquí es necesario tener cuidado. Si todas las escuelas fueran iguales, entonces, para solucionar este problema bastaría con crear más escuelas. Pero la oferta educativa no es homogénea, sino que está segmentada, es desigual. Hay instituciones que cuentan con mejores instalaciones, equipamiento, planta docente y, algunas, incluso garantizan el acceso a la universidad, lo que convierte a estas escuelas en las más solicitadas, generando en torno a ellas un exceso relativo de demanda. Para solucionar este problema, entonces, no es suficiente ya con abrir más escuelas; es necesario, además, nivelar la oferta, es decir, garantizar que todas las instituciones puedan brindar condiciones educativas al menos igual de buenas.

Así, los exámenes de admisión a media superior responden a un problema del propio sistema educativo: su incapacidad para brindar una oferta suficientemente amplia y de calidad igualmente aceptable; sin embargo, dichos exámenes generan la ilusión de que el problema no es estructural, sino individual.

Pero, entonces, ¿conviene eliminar los exámenes a media superior?, ¿así vamos a promover la inclusión y garantizar la educación para todos?

Lo primero que hay que decir es que la sola eliminación de los exámenes de admisión no es suficiente para contener la reproducción de desigualdades educativas. Necesitamos llevar la discusión al siguiente nivel y hablar de las desigualdades en la oferta, tanto a nivel medio superior como a nivel básico. Es preciso que la educación pública pueda garantizar un acceso realmente gratuito y universal, buenas instalaciones y equipamiento, así como una calidad aceptable en todos sus subsistemas y planteles.

Por supuesto, el sistema educativo no va a corregir las grandes desigualdades económicas y sociales que, en buena medida, dan origen a las desigualdades educativas. Para eso necesitamos otras medidas, como una reforma fiscal progresiva, un gasto social redistributivo, y una política económica orientada al crecimiento de la economía doméstica y el mercado interno, que promueva la creación de empleos y que ayude a sostener el aumento real de los salarios.

Lo que el sistema educativo sí puede hacer, en cambio, es crear condiciones para contener los efectos educativos de la desigualdad, por ejemplo, mejorando las instalaciones, servicios y equipamiento básico de las escuelas, implementando comedores y transporte subsidiado para estudiantes, equipando bien las bibliotecas, ludotecas y laboratorios, creando una planta docente con contratos dignos, e incluyendo talleres culturales con espacios adecuados, así como cursos remediales gratuitos, entre muchas otras.

Para dejarlo claro, eliminar el examen de admisión a media superior es un paso necesario, pero muy insuficiente. Habría que decir, incluso, que tal eliminación puede resultar completamente inocua e, incluso, contraproducente en la medida en que sea mal aplicada o no venga acompañada de medidas complementarias de mayor calado.

Aún es pronto para anticipar lo que ocurrirá. Sin embargo, me parecía pertinente enmarcar la discusión de los exámenes de admisión en el problema de la reproducción de desigualdades. Si les interesa continuar con el análisis, aprovecho para recomendar el programa ¿Es suficiente eliminar el COMIPEMS?, del canal Capital 21, disponible en YouTube y que me parece que contribuye de forma importante a comprender este problema. Lo peor que podemos hacer ahora es enfrascarnos en un debate sobre si “examen sí o examen no”, cuando el problema es mucho más amplio y está fuertemente enraizado en las desigualdades sociales e institucionales que permean a nuestro sistema educativo. No quitemos el ojo de ahí.

Notas relacionadas

- “Balazos en el pie”: cuidado con los analgésicos

- 15 febrero, 2025

Donald Trump firmó el documento correspondiente y el pueblo trabajador de nuestro país debe saberlo y hacer conciencia de su gravedad.

- Aumenta la dependencia alimentaria

- 22 enero, 2024

¿En qué quedaron las metas propuestas de AMLO? Se ha ahondado la dependencia en alimentos básicos como trigo, maíz, frijol, arroz, productos cárnicos, precisamente en los que el Presidente prometió soberanía alimentaria, y donde las importaciones se dispararon a partir de 2020.

- Sudán, una guerra desplazada

- 25 septiembre, 2023

Las inundaciones, los miles de refugiados, entre otras, desplazaron la guerra civil en Sudán de los grandes titulares a pesar de la constatación de un renovado genocidio en Darfur, similar al de 2003 a 2008 (con medio millón de masalits asesinados).

- Cuestiones obvias no tan obvias

- 24 mayo, 2025

Gran parte de la carretera está pavimentada, pero los últimos diez kilómetros son de una accidentada terracería.

- Falsa solución al problema de la vivienda

- 17 febrero, 2024

La iniciativa de reforma a la política de vivienda no beneficia a la mayoría de las familias que no pueden adquirir una vivienda; sigue repitiendo el patrón que se venía implementando desde antes de las llamadas reformas neoliberales.

- Génesis y desarrollo de la barbarie israelita en Palestina

- 31 octubre, 2023

Para hacernos una idea más completa del origen del conflicto, debemos acudir a su historia. Así podremos ver los intereses ocultos tras la política genocida del gobierno de Israel y del cínico e incondicional respaldo de EE. UU.

- La América migrante

- 15 octubre, 2023

Hoy muchas de las prácticas de explotación feudal sobreviven y están provocando la migración laboral, ¿cómo explicar que las personas salgan de su patria? ¿Por qué no se permite el libre flujo de las personas y sí el de las mercancías?

- La salud de los mexicanos: abandono gubernamental

- 25 febrero, 2024

Hoy tenemos un país más enfermo, sumido en el abandono gubernamental, un escamoteo que se pretende ocultar con el reparto de tarjetas que ni de lejos resarcen la pérdida sufrida en la salud de los mexicanos ni en sus mayores gastos en ese rubro.

- En tiempos de “primero los pobres”, los ricos son más ricos

- 30 marzo, 2024

El pueblo, que inconscientemente recibe cuentas de vidrio por oro, olvida lo que le quitan, agradece la dádiva, y se está quieto: no hace huelgas para exigir salarios dignos y mejoras laborales, dejando así tranquilos a los capitalistas.

- Nuevo sistema nacional de bachillerato elimina prueba Comipems

- 03 febrero, 2025

La nueva medida no contempla el ingreso a las preparatorias de la UNAM o el IPN

- Manipulación y maltrato animal

- 01 octubre, 2023

Los enternecedores lomitos y michis suelen ser los principales sujetos de atracción en las primeras planas de los medios impresos, incluso evadiendo los graves problemas que afectan a las mayorías.

- El obrero y la máquina

- 12 abril, 2025

L as máquinas fueron construidas para facilitar el trabajo del obrero.

- La cuesta de enero en año electoral

- 27 enero, 2024

¿Dónde quedó la lucha contra la corrupción que prometió AMLO? Investigaciones han revelado que varios funcionarios de la 4T son más corruptos, incluso ni siquiera se esconden para cometer sus delitos, pues les basta declarar que “ellos no son como los de antes”.

- La verdad en la era digital

- 30 marzo, 2024

Las noticias falsas están emergiendo como una industria independiente... y las redes sociales contribuyen a la rápida propagación de mentiras.

- Las corazonadas provocan errores estratégicos

- 03 febrero, 2024

Por ahora Rusia y China pueden observar cómodamente desde lejos cómo se desarrolla una coyuntura climática en la política mundial, elevando gradualmente el ritmo del desgaste hasta convertirlo en un círculo de fuego.

Opinión

Editorial

La guerra expansionista de Israel

Con el bombardeo llevado a cabo por Israel contra Irán el 13 de junio y el asesinato de científicos y altos mandos de aquella nación dio comienzo la fase más peligrosa de la guerra imperialista de expansión en Medio Oriente.

Las más leídas

Vecinos de Tláhuac sin servicios, pero alcaldesa de Morena gasta 7 millones en festejo

Revelan nombres que operaban "mini refinería" de Veracruz

China presenta mini dron espía del tamaño de un mosquito

Coatzacoalcos vs Dos Bocas: eficiencia clandestina frente a promesas incumplidas

Ambientalistas denuncian daños en Sonora y Chihuahua por Proyecto Saguaro

México considerado un país de "riesgo" por prácticas de tortura

Escrito por Pablo Bernardo Hernández

Licenciado en psicología por la UNAM. Maestro y doctor en ciencia social con especialidad en Sociología por el Colegio de México.