Nuestro modo de pensar y de obrar está constantemente influido por ridiculeces que parecen filosofemas. Tenemos que vérnoslas, por ejemplo, con frases tan sonoras como éstas: “el fuego no se puede apagar con el fuego” o “no se debe combatir el mal con el mal”.

En estos casos somos generalmente víctimas inconscientes de la lógica del sentido común. Aceptamos pasivamente que “el fuego no se puede apagar con el fuego” o que “no se debe combatir el mal con el mal”, porque confiamos ciegamente en la infalibilidad de nuestro sentido común, cuyo capital fundamental, es verdad, proviene de conclusiones extraídas de la experiencia humana o incluso de nuestra propia experiencia; pero son tan elementales como el “no meter el dedo en el fuego”, “seguir de preferencia la línea recta” o “no molestar a los perros bravos”. En circunstancias extremadamente simples como ésas, el sentido común resulta necesario y hasta suficiente. Por eso puede ser una guía de confianza, siempre y cuando no exceda los límites de su competencia. Y no excede sus límites naturales para intervenir en el terreno de generalizaciones más complejas, porque el sentido común es básicamente impotente.

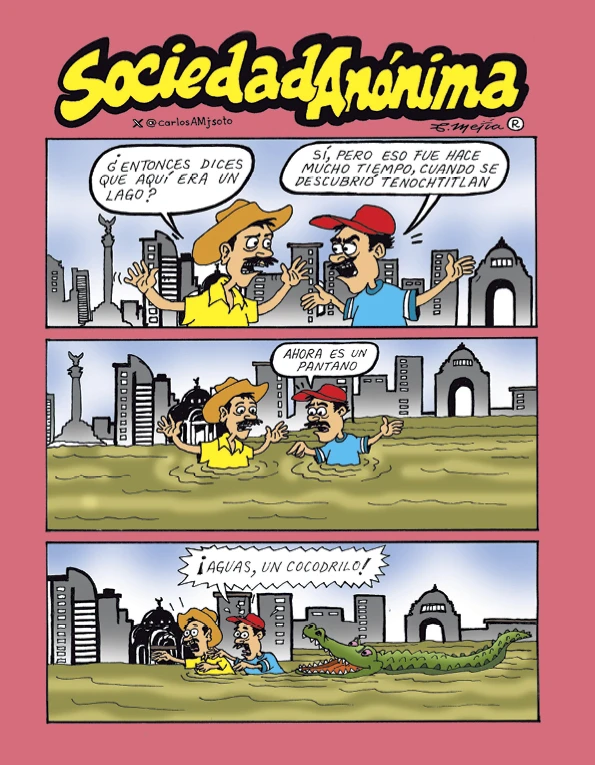

Cuando, por poner un caso, el gobierno actual fundamenta su política pacificadora con trivialidades como aquélla de que “el fuego no se puede apagar con el fuego”, vemos precisamente que el sentido común es impotente cuando no se trata de situaciones simples, sino de tomar decisiones de gran trascendencia social. El sentido común fracasa cuando se aplica en cuestiones complejas, porque se aferra a la abstracción “o una cosa u otra”, a la fórmula “sí es sí y no es no”, de donde resulta que el fuego es el fuego y que el mal es el mal, y sanseacabó; pero cuando se juzgan los problemas sociales desde esta perspectiva, se obtienen dictámenes abstractos, generales e insatisfactorios.

Frasecitas como aquella de que “el mal no se debe combatir con el mal” parten justamente de la abstracción “o una cosa u otra”; en este caso se contrapone el “mal” absoluto con el bien también “absoluto”. Desde hace mucho tiempo se sabe, sin embargo, que la contraposición entre el bien y el mal, como todas las contraposiciones polares, no tiene validez absoluta sino para un terreno extremadamente limitado; y que cuando la aplicamos fuera de ese estrecho ámbito, la contraposición entre el bien y el mal se vuelve relativa, hasta el punto de que, si se intenta aplicar como absolutamente válida fuera de aquel terreno, los dos polos de esa contraposición mutan en su contrario, el mal se hace bien y el bien se hace mal.

Se ha replicado aun así que el bien no es el mal ni el mal el bien y que si aplicamos aquí la “lógica de la contradicción”, terminaremos por confundir el bien y el mal suprimiendo toda moralidad y permitiendo con ello que cada quien pueda hacer su voluntad. Pero la cuestión no es, desde luego, tan fácil de resolver. Si tan sencilla fuera, si todos supiéramos realmente el significado del bien o del mal, no habría, en primer lugar, espacio para la discusión sobre el bien y el mal y, en segundo, ¿cómo es posible entonces que se quiera el mal y que todos, en toda circunstancia, no queramos solamente el bien?

Vemos, pues, que aquello de que “el mal no se debe combatir con el mal” denota una vulgaridad supina en el modo como se trata la contradicción entre el bien y el mal. Esta antítesis, como aquellas otras de lo verdadero y lo falso, lo idéntico y lo distinto, lo necesario y lo fortuito, únicamente contiene un valor relativo. Las nociones de bien y mal han cambiado tanto de un pueblo a otro y de una época a otra que frecuentemente llegan incluso a contradecirse.

Notas relacionadas

- El maestro Platón

- 30 noviembre, 2024

Antes de Platón ya existía pensamiento filosófico, y junto con él una escuela grande que se dedicaba al pensamiento que conocemos ahora como filosofía.

- El pensamiento dominante y la necesidad de la educación

- 12 abril, 2025

Las ideas se desarrollan por medio de un impulso contradictorio en donde distintos intereses producen distintas formas de entender el mundo.

- Capital financiero y banca central

- 06 agosto, 2023

La acumulación de capital financiero es cada vez mayor y la especulación tiene sus límites. Para movilizar estos recursos, los bancos han endeudado a todo el mundo.

- Roque Dalton y las propiedades “analgésicas” del comunismo

- 22 junio, 2024

Dalton subraya en todo momento los conceptos “construcción” y “lucha”.

- Poética y praxis

- 08 mayo, 2024

No sólo se trata de contemplar el elemento transformador, sino de transformar conscientemente: se requiere praxis.

- Pensamiento y transformación social

- 22 febrero, 2025

Quien quiere cambiar el mundo se somete a un trabajo de doble tipo.

- El árbol sagrado de Tesalia

- 19 abril, 2025

Según narra Ovidio, en el corazón de la región de Tesalia existía un bosque sagrado dedicado a Deméter, la diosa de la fertilidad.

- ¿Es el arte sólo un reflejo?

- 09 marzo, 2024

En este artículo se explica por qué sostener que el arte es un reflejo de la sociedad, así a secas, distorsiona y mutila el papel de la actividad artística y de los artistas.

- El reto de combinar teoría y práctica

- 22 marzo, 2025

Lenin reflexiona si las tareas de los socialdemócratas rusos deben modificarse debido a que las condiciones históricas cambiaron: ¿cómo adaptar la teoría y la práctica a las nuevas condiciones históricas sin que el Partido pierda la coherencia ideológica ni la efectividad revolucionaria?

- Otis y el neoliberalismo populista, dos catástrofes de distinta magnitud

- 22 noviembre, 2023

No fue sólo el huracán “Otis” el que destruyó Acapulco. En todo caso, con su implacable poder natural y su arrolladora fuerza, lo que dejó al descubierto fue el fracaso de la política nacional y la continuidad discursivamente negada de la práctica del neoliberalismo en nuestro país.

Existe ahora una expectativa palpable de que con Sheinbaum en el poder las posibilidades de impulsar una agenda feminista son más reales que nunca.

- El método y la política

- 01 octubre, 2023

Los antidialécticos asumen en definitiva que la filosofía de la dialéctica no sirve de nada o en todo caso de casi nada. Más todavía...

- El valor de la crítica intelectual

- 22 junio, 2024

Quienes se desenvuelven en el ámbito teórico son marginales en la transformación social si no tienen una fuerza popular con la cual fundirse.

- La cínica que rompió el telar

- 23 noviembre, 2024

La Grecia clásica confinaba a las mujeres a roles estrictamente definidos.

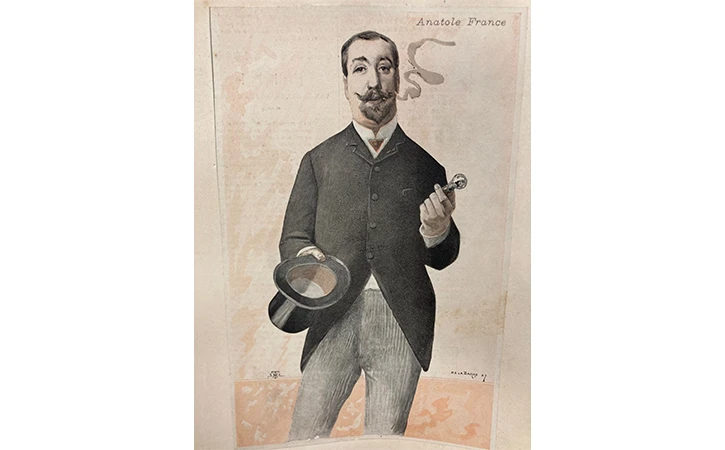

- Anatole France, el pensamiento a través de su literatura

- 14 junio, 2025

Anatole France (1844-1924) fue un escritor francés. Era prolijo en los temas sobre los que escribía, como en la forma de tratarlos.

Opinión

Editorial

La guerra expansionista de Israel

Con el bombardeo llevado a cabo por Israel contra Irán el 13 de junio y el asesinato de científicos y altos mandos de aquella nación dio comienzo la fase más peligrosa de la guerra imperialista de expansión en Medio Oriente.

Las más leídas

Prestanombres de García Luna movieron 47 mdd a firma de Romo, aliado de AMLO

Irán da a conocer daños ocasionados por ofensiva de Israel

Legislador exige castigo por corrupción de Morena en Xochimilco

China y EE. UU. firman acuerdo que pone fin a guerra arancelaria

Acusan de terrorismo a hombre que prendió fuego en el Metro de Corea

Presume morenista atención médica en hospitales privados y reconoce escasez en sector público

Escrito por Miguel Alejandro Pérez

Maestro en Historia por la UNAM.