En ocasión anterior advertíamos sobre la amenaza de Estados Unidos (EE. UU.) y la OTAN sobre Rusia. Hoy agregamos que esta ofensiva es solo el más reciente episodio de una larga historia, y no algo fortuito, producto de un impulso visceral de tal o cual presidente; y sirve conocer los antecedentes pues, como dijo Cicerón: no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Advirtamos de entrada que en la realidad no hay una diferencia significativa entre republicanos y demócratas cuando de guerrear se trata, contrario a lo que afirmaban varios analistas mexicanos que aplaudían el triunfo de Biden y los demócratas, argumentando que, a diferencia del atrabiliario Donald Trump, traerían la paz, la moderación y el respeto a los derechos humanos. Solo voces aisladas advirtieron que no hay diferencia esencial, y hoy la ofensiva contra Rusia les da la razón. Y es que la identidad profunda entre los dos partidos radica en que ambos representan y obedecen al imperialismo y sus ímpetus guerreros no responden a razones subjetivas, como una “mentalidad belicista” o “la maldad”. Expresan la necesidad de acumulación del gran capital, para lo cual éste necesita conquistar mercados y fuentes de materias primas. Es la guerra como prolongación de la economía. Específicamente la poderosa industria armamentista las necesita para poder vender. En este contexto, y como desafíos también políticos, EE. UU. no tolera naciones soberanas, pues éstas, al velar por sus pueblos, limitan las ganancias de las trasnacionales. Por eso, la ofensiva contra Rusia no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de guerras contra los pueblos que quieren ser libres y, con todo derecho, también fuertes. He aquí algunos ejemplos de esta larga fila de cruces.

Desde el nacimiento de la Unión Soviética, cuando el pueblo tomó el poder, prácticamente sin un solo disparo, terratenientes y capitalistas (los blancos) apoyados por las potencias imperialistas, desataron la guerra civil (1918-1922), y la perdieron. No conforme, el capital mundial, con la complacencia de Francia, Inglaterra y EE. UU., buscó destruir a la URSS: en junio de 1941, Hitler la invadió, causándole más de 27 millones de muertos. En 1949 triunfó la revolución en China; y para bloquear al nuevo gobierno, el imperio promovió la separación de la isla de Taiwán, donde se había refugiado Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista (Kuomintang), la burguesía derrotada, y que de inmediato recibió la cobertura diplomática y apoyo de EE. UU. y la ONU, como la “verdadera China”. En Corea, en 1948, Kim Il-sung condujo al pueblo al triunfo y nació la República Popular Democrática de Corea; en represalia, dos años después, EE. UU. desató ahí una guerra que duraría hasta 1953, logrando separar la parte sur de la península. Igual pretendió en Vietnam, luego de la victoria popular en 1945, encabezada por Ho Chi Minh; la invasión norteamericana ocurrió en 1955 y dejó más de cinco millones de vietnamitas muertos.

En 1959 triunfó la revolución cubana; y pronto, EE. UU. organizó (antes y durante la administración demócrata de Kennedy) la invasión de Bahía de Cochinos (abril de 1961), armando y financiando mercenarios; Dwight D. Eisenhower inició en 1960 el bloqueo comercial que hasta hoy impide a La Isla adquirir medicinas, alimentos y comerciar libremente con el mundo, y bloqueó las compras de azúcar, vitales para Cuba. En Chile, en noviembre de 1970, el doctor Salvador Allende triunfó en elecciones democráticas; tres años después, EE. UU. orquestó el golpe de Estado de Pinochet y el asesinato de Allende. En la pequeña isla caribeña de Granada gobernaba Maurice Bishop, Primer Ministro amigo de Cuba; en 1983, Ronald Reagan ordenó la invasión; Bishop fue asesinado. En Venezuela, Hugo Chávez, calificado de “dictador” no obstante haber ganado la presidencia con amplio apoyo popular, fue también víctima de un golpe de Estado, ciertamente fallido, en 2002. Ésta es solo una muestra de intervenciones norteamericanas recientes en la región, pero no hay sorpresa; lo sentenció ya en 1823 el presidente James Monroe: América para los americanos.

En Oriente Medio y África las cosas no difieren grandemente. En Iraq, la administración republicana de George W. Bush acusó al gobierno nacionalista de Sadam Hussein de poseer armas de destrucción masiva y de ser un peligro mundial. El país fue invadido, el presidente, asesinado en 2006, y las tales armas… jamás fueron encontradas ni mostradas. El pretexto era lo de menos. Afganistán fue invadido en octubre de 2001, pretendidamente para castigar a sus líderes por el atentado contra las Torres Gemelas, siendo que no hubo afganos entre los atacantes dados a conocer; había saudíes, eso sí, aunque Arabia Saudita es aliada de Norteamérica. En África, Muamar Gadafi gobernaba Libia desde 1969: entre todos los países del continente, un modelo de desarrollo humano; y la historia se repite: con los demócratas Barack Obama y Hilary Clinton, EE. UU. lo declaró genocida y promovió una revolución de color; Gadafi fue asesinado en 2011. Intolerable les resulta hoy también el gobierno en Siria de Bashar al Assad y el partido Baaz (formación nacionalista popular progresista); y le han combatido sin lograr derrocarlo. Hasta aquí este apretado resumen, solo de algunas invasiones, pero muestra representativa de la política norteamericana.

Hasta ahora EE. UU. ha podido apuntalar su economía recurriendo a las guerras de ocupación de naciones débiles, recurso que le ha dado resultados desde principios del siglo veinte, y sobre todo después de la Segunda Guerra, donde sin casi participar quedó como gran vencedor, sobre todo gracias a la bomba atómica. Pero, como todo, el recurso militar tiene sus limitaciones y se ha venido agotando; para impulsarse económicamente ningún país puede cifrar indefinidamente su éxito en la conquista y el saqueo; no pueden éstos compensar el rezago económico y productivo. El imperio está en decadencia, pero se resiste a admitirlo. Su peso económico y su vigor tecnológico y científico se reducen, y pierde progresivamente su predominio, mientras China gana la partida en ese terreno, donde hasta hace poco EE. UU. era insuperable. Enfrentado a esta desesperada situación, este último recurre a la guerra y a la ofensiva mediática para prolongar, hasta donde sea posible, su influencia y debilitar a sus rivales.

Pero hoy no se trata de someter a la pequeña e indefensa Granada, a Libia o Chile. Es nada menos que Rusia, heredera del poderío militar soviético, de su experiencia e infraestructura, y con una formidable capacidad de respuesta. Por eso, agredirla constituiría un gigantesco error de cálculo que detonaría un conflicto de alcance global, desastroso incluso para EE. UU., que seguramente calibra ese riesgo, pero que, por las razones expuestas, fuerzas superiores, aun así acomete. Si admitimos que por su propia naturaleza el gran capital necesita expandirse, y para ello promueve guerras, debemos concluir que, para que EE. UU. y sus aliados dejen de hacerlo, es preciso que en esas naciones ya no gobiernen los corporativos empresariales, sino el pueblo, hoy manipulado para que apoye y participe en estas aventuras bélicas, pero cuya disposición a hacerlo también está menguando; en suma, es necesario dejar atrás el imperialismo y, en lo inmediato, acotar su poder.

Notas relacionadas

Opinión

Editorial

Sin estrategia para el combate de la drogadicción

El aumento imparable del consumo de drogas es, ni más ni menos, la prueba de que el combate contra este mal ha fracasado.

Las más leídas

Sin aguinaldo, casi 14 millones de trabajadores no recibirán esta prestación

Campesinos y transportistas retomarán bloqueos tras nulo acuerdo con el gobierno

Cae Estatua de la Libertad, viento derriba réplica en Brasil

Estudiantes del IPN desarrollan plástico que se diluye con el agua

Aumenta 8.3% desnutrición severa en México durante el 2025

México tendrá su primer centro de datos para IA

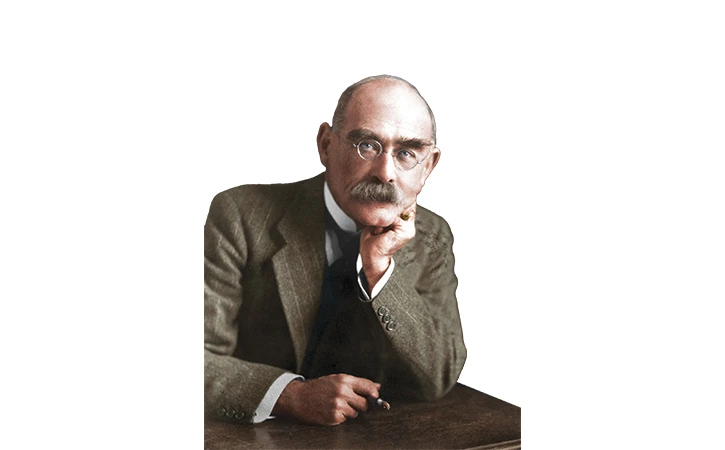

Escrito por Abel Pérez Zamorano

Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.