La balsa de la Medusa, obra de Théodore Géricault, es recordada por representar el naufragio de la fragata de la marina francesa, Méduse, encallada frente a la costa de Mauritania, el dos de julio de 1816. A causa de este accidente, 147 personas deambularon sobre una improvisada balsa y la mayoría, con excepción de 15, fallecieron en el transcurso de 13 días. Los sobrevivientes padecieron el suplicio del hambre, la deshidratación, el inexorable canibalismo y, desde luego, la desesperación… la locura. Géricault muestra la indignación, pues la tragedia se debió, en gran parte, a la negligencia de un capitán francés afín a la reciente y restaurada monarquía de Luis XVIII. La pintura incita también a la reflexión, pues en la desesperación vivida por los náufragos se revelan su indiscutible origen animal y su condición de rehenes de los instintos, porque sus mentes ofuscadas solo pueden pensar en no morir, en sobrevivir. Por ello Carlos Marx ponía énfasis en destacar que el fundamento del desarrollo de una sociedad se halla en la reproducción de la vida material, sin la cual nada existe. Todas las sutilezas y exquisiteces creadas por la civilización tienen un mundano origen: comer, vestir, etc. Dependientes son, también, el sentido de la belleza y el sentido ético y moral. Verdad simple pero menospreciada, pues aún se cree que los pensamientos elevados, como los valores, son eternos, sin temporalidad. Aquello que llaman educarse en valores funciona en un individuo que no debe ocupar su tiempo en conseguir comida o librarse de la preocupación de no morir violentamente.

La abundancia de nuestra sociedad nos ciega. La inmensa producción de mercancías y de servicios nos obliga a creer que todo está al alcance de todos; que la miseria es una situación atípica, acaso resultado de malas suertes individuales. Esta ilusión crece por lo invasivo de la publicidad, que nos incita a poseer, a ser dueños de algo, no solo de lo básico, sino más allá de la saciedad. “Imposible padecer hambre en estos tiempos, quien la padece es un marginal, un anormal”, se piensa. Pero no. El sistema económico orienta su producción no a lo que la sociedad necesita, sino a lo que puede garantizar un jugoso negocio para el productor privado. En estos tiempos de pandemia lo observamos: las compras de pánico reflejan la primera preocupación: qué vamos a comer. El riesgo de tener hambre no es lejano. Tan solo en Latinoamérica, el número de los trabajadores informales asciende a más de 140 millones; gente que, ante un cambio ligero en la economía, pueden padecer hambre. Paradoja absurda: nuestra época se jacta de su arrollador desempeño en biotecnología y robótica, pero 805 millones de personas, según la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), están hambrientas en el mundo.

La película El Hoyo nos presenta, sin rodeos, esta verdad incontrovertible. ¿Cómo puede ser el hombre cuando se le priva de todo? Los cineastas imaginan un reclusorio minimalista con un hoyo que atraviesa un número indefinido de niveles. Cada uno contiene dos personas, algunas de las cuales son prisioneros y otros voluntarios por dinero. En el nivel cero hay un grupo de cocineros que envía un gran bufet. En cada celda hay una pareja que debe comer todo lo que puede en un lapso breve, antes de que la mesa baje al siguiente piso. Hay suficiente comida para todos los niveles, con la condición de que los participantes solo tomen lo necesario, situación que no ocurre. Mensualmente, las parejas cambian de nivel: bajo criterios desconocidos, alternan su permanencia en cada nivel, un mes pueden estar en un piso con abundancia y en el otro en un piso muy bajo, adonde no llega nada. Ignoramos quién controla tan cruenta forma de distribuir los alimentos; es un ente invisible que para unos es benevolente y para otros tenebroso (¿cómo el Estado?). Cada interno puede llevar cualquier objeto del mundo exterior. El protagonista elige El Quijote, otros menos literarios escogen armas con qué defenderse. En el clímax del film, nos recuerdan lo ocurrido en la balsa de la Medusa, los dilemas éticos avivados por el hambre: ¿Hasta dónde la solidaridad se convierte en un atentado contra la propia sobrevivencia? ¿Es posible el agradecimiento cuando lo importante es comer? ¡Comer al otro o ser comido! Grotesca metáfora, pero no menos fiel, de la sociedad capitalista.

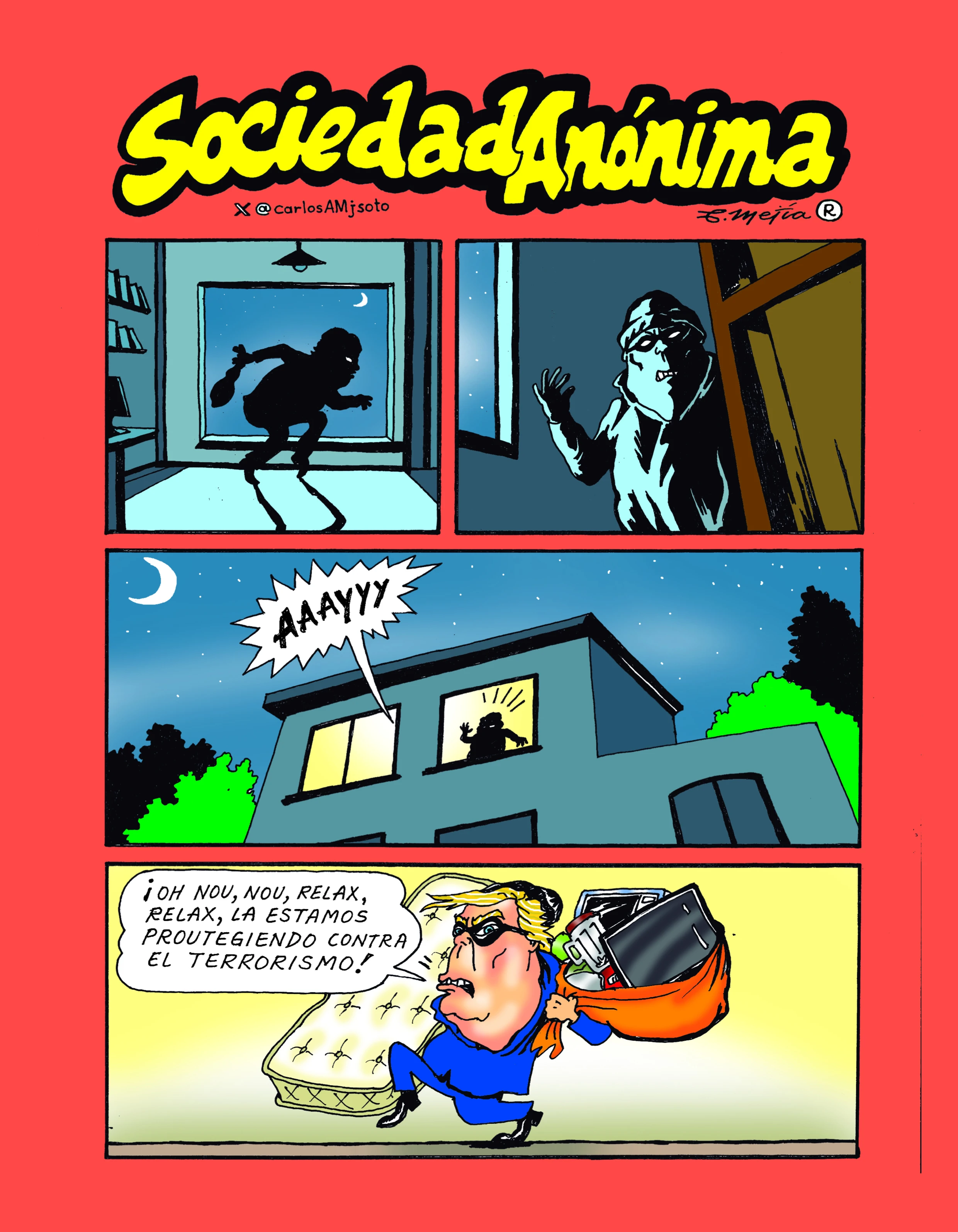

Es esta clase de terror que entretiene y alerta; comete sus excesos para no perder el ritmo que demanda el género. Pero su mérito es llevarnos a repensar las consecuencias de la injusticia social. En medio de la abundancia, brota lo más sombrío del hombre: la animalidad y la violencia como forma permanente de existencia.

Notas relacionadas

Opinión

Editorial

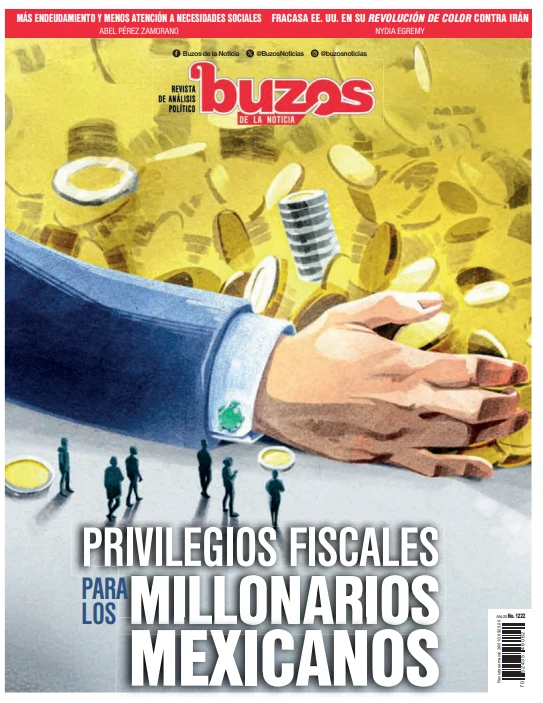

La desigualdad impositiva en México

Son millones los trabajadores asalariados que aportan (o se le retiene sin falta) el impuesto proporcional establecido en la ley.

Las más leídas

Trump amenaza con aranceles a países que abastezcan de petróleo a Cuba

Pobreza alcanza a la mitad de infantes en México: Reinserta

Cuatro de cada 10 docentes no dominan la Nueva Escuela Mexicana: SEP

¿Quién pagará la guerra de Trump?

En México, privilegios para los millonarios

Deuda en países ricos enciende alertas globales

Escrito por Marco Aquiáhuatl

Licenciado en Historia por la Universidad de Tlaxcala y Licenciado en Filosofía y Letras por la UNAM.