La construcción del nuevo orden mundial tiene, en América Latina, dos escenarios clave: la reedición de gobiernos progresistas que pugnan por una integración con desarrollo y la visión hegemónica de Estados Unidos (EE. UU.) sobre la región. En un lado está la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo descrédito radica en 76 años de defender los intereses de la superpotencia, y en el otro la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que encarna el rechazo al neoliberalismo. El futuro geopolítico de la región, de la cual forma parte México, depende de cuál visión prospere.

Los recientes cambios políticos y geoeconómicos en el mundo y en la región apuntan hacia un nuevo orden internacional. En este contexto resurgen iniciativas, algunas alentadas por organismos como la OEA y otras que postulan mecanismos emergentes como la Celac (2010).

A 76 años de trayectoria, un balance de la OEA revela que incumplió con su mandato de ser foro político para la toma colectiva de decisiones, promotor de la democracia y de la integración de América. Nació como extensión de la Doctrina Monroe y del ideario “panamericanista” de EE. UU., sostiene el analista Alejandro Pedregal.

La geopolítica de la membresía de la OEA se centró en la distribución del poder interestatal y su concordancia con los intereses de EE. UU. En la Guerra Fría, su prioridad fue “garantizar la paz y seguridad” regional; de ahí la expulsión de Cuba y el silencio ante el bloqueo comercial contra ésta. Se le reprocha su inacción ante los golpes de Estado en el cono sur, cuando militares locales –con ayuda de Washington– eliminaban gobiernos constitucionales surgidos de elecciones democráticas, recuerdan Maurice Lemoine y Joan Garcés.

En los años 90, EE. UU. reconfiguró su “arquitectura” hemisférica de seguridad y, en el Siglo XXI, la agenda se centró en el antiterrorismo y la cooperación en defensa. A la par, el mundo atestiguó el ímpetu integrador de gobiernos progresistas que dejaban a la OEA sin sentido, apunta el analista Federico Merke.

Entonces, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ofrecía financiamiento alterno al proyecto hemisférico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y surgieron entidades competidoras: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur, 2008), cuyos 12 países sumaban 400 millones de habitantes.

Sin embargo, la segunda década del Siglo presenció la ola de gobiernos neoliberales en Argentina, Brasil y Ecuador que alentaron a la OEA ya liderada por Luis Almagro. En ese contexto nació el Grupo de Lima, con la misión de arrojar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela y, en esa lógica, la OEA respaldó la autoproclamación de Juan Guaidó.

En 2019, el organismo desconoció el triunfo de Evo Morales y avaló a los golpistas bolivianos. Mes y medio después, Almagro condenó la violenta toma del Capitolio en EE. UU., que exhibió los problemas del capitalismo globalizador, “salvaje y depredador” del planeta, explica Alberto Salom. No obstante, guardó silencio ante la represión del gobierno de Colombia sobre las protestas pacíficas de ciudadanos.

La disyuntiva

¿Qué se espera de la OEA en la llamada “nueva Guerra Fría” y en la era Covid-19? En un contexto de cambio geopolítico y otras crisis, el organismo está ante un dilema, pues no hay consenso entre los Estados del norte, el centro y el sur del continente.

Esto se evidenció el 27 de julio, cuando el liderazgo de la OEA cometió un yerro de alto costo político que refrendó la percepción de que urgía un cambio estructural. Sin consulta previa, el presidente del Consejo Permanente en turno y representante de Uruguay, Washington Abdalá, pidió una sesión extraordinaria para analizar “la represión y el uso de la fuerza en Cuba”.

El que paga, manda

EE. UU. aporta más del 60 por ciento del presupuesto de la OEA. En el período ordinario 50, la Asamblea General aprobó un Fondo Regular de 84 millones 968 mil 407 dólares para 2021, que se reúnen con 84 millones 470 mil 107 dólares de contribuciones netas de los miembros. En seguida varios ejemplos:

Antigua y Barbuda tiene una cuota del 0.029 por ciento, es decir de 24 mil 700 dólares; Argentina, dos millones 755 mil dólares; Canadá, nueve millones dos mil 500; EE. UU., 53 millones 355 mil 600; México, cinco millones 777 mil 588; Brasil, 11 millones 442 mil cinco; y Haití, 24 mil 700 dólares.

Cada Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe cuatro mil dólares mensuales en emolumentos, “sin perjuicio del pago de sus honorarios”.

La Oficina del Secretario General ejerce un presupuesto de dos millones 613 mil seis dólares.

La Oficina del Secretario General Adjunto ejerce un presupuesto de 11 millones 274 mil dos dólares.

Los Organismos Principales y Especializados disponen de 19 millones 778 mil siete dólares.

La Secretaría de Administración y Finanzas dispone de nueve millones 210 mil siete, contra siete millones 534 mil de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral.

Fuente: http://www.oas.org/budget/2021

La mayoría de los Estados miembros: Belice, Trinidad y Tobago, Nicaragua y la Comunidad del Caribe (que integran 12 Estados), denunció una maniobra “oportunista y de provocación’” de la derecha promovida por EE. UU. y el propio Secretario General. Rechazaron la propuesta y condenaron que la OEA no protestara por el asedio contra sedes de Cuba en París y Washington.

Días después, ante el Grupo de Puebla, el presidente de Argentina, Alberto Fernández declaró: “La OEA fue una suerte de escuadrón de gendarmería para avanzar sobre los gobiernos populares. Y tal como existe no sirve”. El mandatario propuso concretar la unidad regional mediante instrumentos como la Celac.

Hoy, cuando la distinción entre democracia y autoritarismo es cada vez más compleja, como señala el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, es incierto que retorne la confianza regional en ese organismo, con sede en el 1889 F. Street, NW, esquina con las calles 19th y F. en Washington DC, 2006. No se descarta, empero, que el huésped de la Casa Blanca busque reorientar su instrumento regional hacia una “renovación”.

El alejamiento

Nuestro país se adhirió a la OEA en 1945 y, en la Guerra Fría, la diplomacia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opuso a otorgarle funciones de seguridad, mientras pactaba un acuerdo tácito con el gobierno de Cuba.

En 2005, cuando la OEA pasaba por una profunda crisis financiera, México y Chile pujaban por la Secretaría General, que quedó en manos del chileno José Miguel Insulza. Entonces, Felipe Calderón anunció su respaldo político y económico a la OEA, y afirmó que es un ente “indispensable e insustituible”.

En 2019, la política exterior de México se negó a firmar el acuerdo del Grupo de Lima contra el nuevo gobierno del presidente de Venezuela. Un año después, México asumió la presidencia pro tempore de la Celac, que el gobierno publicitó como el retorno hacia América Latina.

En marzo, la embajadora ante la OEA, Elena Baños, cuestionó la reelección de Almagro. “Su elección es una patética expresión de lo que cualquier Misión de Observación Electoral vería como malas prácticas. Además, profundizó las diferencias en el hemisferio”.

El 15 de junio, el Consejo Permanente de la OEA discutió la crisis en Nicaragua; la embajadora Baños afirmó que Almagro descalificó al presidente Ortega y, por tanto, el organismo no es el espacio multilateral que facilite consensos.

Días después, el canciller mexicano criticó la gestión del secretario de la OEA: “Es la peor en la historia”. El uruguayo revira: “Hablando de mala gestión, por mi parte deseo que ninguna obra más que él haya hecho como Jefe de Gobierno de la CDMX se derrumbe, sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la línea del metro”, reportó El País.

Lo que no ve la OEA

Canadá: consterna al mundo el descubrimiento de cuerpos de niñas y niños en internados para indígenas. Para analistas, ese hecho reeditó la alarma por el racismo y el desprecio a las reivindicaciones de las comunidades indígenas del gobierno canadiense, denuncia Les nouveaux cahiers du socialisme.

Brasil: aumenta la precariedad y se diluye la democracia. Jair Bolsonaro amenaza con no convocar a elecciones al alegar fraude, cuando nueve millones de brasileños no tienen con qué mitigar su hambre. Al menos el 44 por ciento (92 millones de brasileños) no ingiere los nutrientes requeridos; el desempleo es del 15 por ciento y otro tanto solo accede a trabajos precarios.

Ecuador: una huelga de hambre de docentes cumple 28 días.

Perú, Chile y Colombia: perdieron 24 millones de empleos para mujeres y la brecha laboral entre géneros aumentó en los últimos años, alerta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uruguay: la pobreza y desigualdad van al alza: el Producto Interno Bruto (PIB) se retrajo 5.9 por ciento; en mayo se deterioró el mercado laboral y aumentó el desempleo. Se acalló la voz de la radio comunitaria FMPalmira, denunciaron activistas y El País.

Centroamérica: la OEA desoye la denuncia de la agencia alemana DW por el retroceso de la lucha anticorrupción en esa subregión y no tiene propuestas para la gobernabilidad.

Guatemala: llega al Bicentenario de su independencia como país de capitalismo pobre y dependiente de sus agroexportaciones. Es un “Estado-fincaˮ para privilegiados herederos del colonialismo, con sus pueblos originarios inmersos en pobreza endémica y extensa corrupción, afirma Marcelo Colussi.

Haití: tras el asesinato del presidente Jovenal Moïse, Almagro pidió una “rápida investigación internacionalˮ, cuando ya las autoridades de Colombia habían identificado al comando ejecutor. En contraste, no condenó la violencia gubernamental contra las protestas sociales.

Entrevistada por buzos (b), la académica y analista internacional Guadalupe González Chávez señala que los países de la región interamericana deben hacer revisión de sus políticas y adecuarlas a las circunstancias y al momento: “el actual gobierno de México ha sido muy crítico con la gestión del Secretario General de la OEAˮ.

Al preguntarle si considera que EE. UU. lo respaldará señaló: “en este caso es un asunto entre un país miembro y el Secretario General encargado de la organización, se comprende así a nivel diplomático. Es decir, se trata de una preocupación del gobierno de México que existe con respecto a lo que ha compartido el Secretario General.

“En ese sentido no conozco, ni he sabido, de ningún país que se haya referido a ese hecho en particular con el gobierno mexicano, incluido el de EE. UU. Ahora, creo que sí está la preocupación por el rumbo de la organización y el rol del secretariado. Y es una función que se evalúa cada año, cuando el Secretario debe informar y ese proceso siempre está presente en el diálogo entre miembros de la organización”.

b. La presidencia de México en la Celac y la llegada de gobiernos más o menos progresistas en Bolivia y Perú, ¿anticipan un escenario propicio para impulsar un cambio de fondo en la OEA?

“Son dos dinámicas diferentes que sí, cada una por su parte tiene impacto en la organización. Es muy positivo que se diera la reciente reunión de ministros de la Celac –que es independiente de la OEA–, porque se activó de manera presencial y personal un diálogo que siempre ocurría y dejó de ocurrir por la pandemia.

“Creo que es positivo que se haya activado más el diálogo ministerial y que se dé continuidad a los trabajos de la Celac. Eso debe traer consecuencias positivas también en el seno de la organización, porque ahí hay una agenda amplia y muchos compromisos que cumplir”.

b. ¿Qué reformas deben impulsar los Estados para que la OEA responda a los intereses de la región?

“No es cuestión de reformas sino de políticas y ver cuál es la política de cada uno de los países miembros con respecto a la organización y al sistema internacional. Y efectivamente, puede haber varios tipos de actitudes: algunos deciden no darle tanta importancia a algunos asuntos, mientras otros deciden darles más importancia.

“Creo necesario que se fortalezcan las políticas de los países con respecto a la organización, pues el sistema interamericano es muy importante en el sistema internacional. Ahora bien ¿Cuánto decide dedicarle cada país en esfuerzos sobre cuál tema y en cuál de los organismos? Eso es decisión de cada país.

“Es legítimo y razonable que muchas veces los países decidan llevar un tema al seno de la ONU o de la Organización Mundial de Comercio o de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura y no a la OEA, y eso es natural.

“Sí creo que en general es importante que los países de la Celac y del conjunto de la región interamericana hagan revisión de sus políticas y las adecuen a las circunstancias y al momentoˮ.

Notas relacionadas

Opinión

Editorial

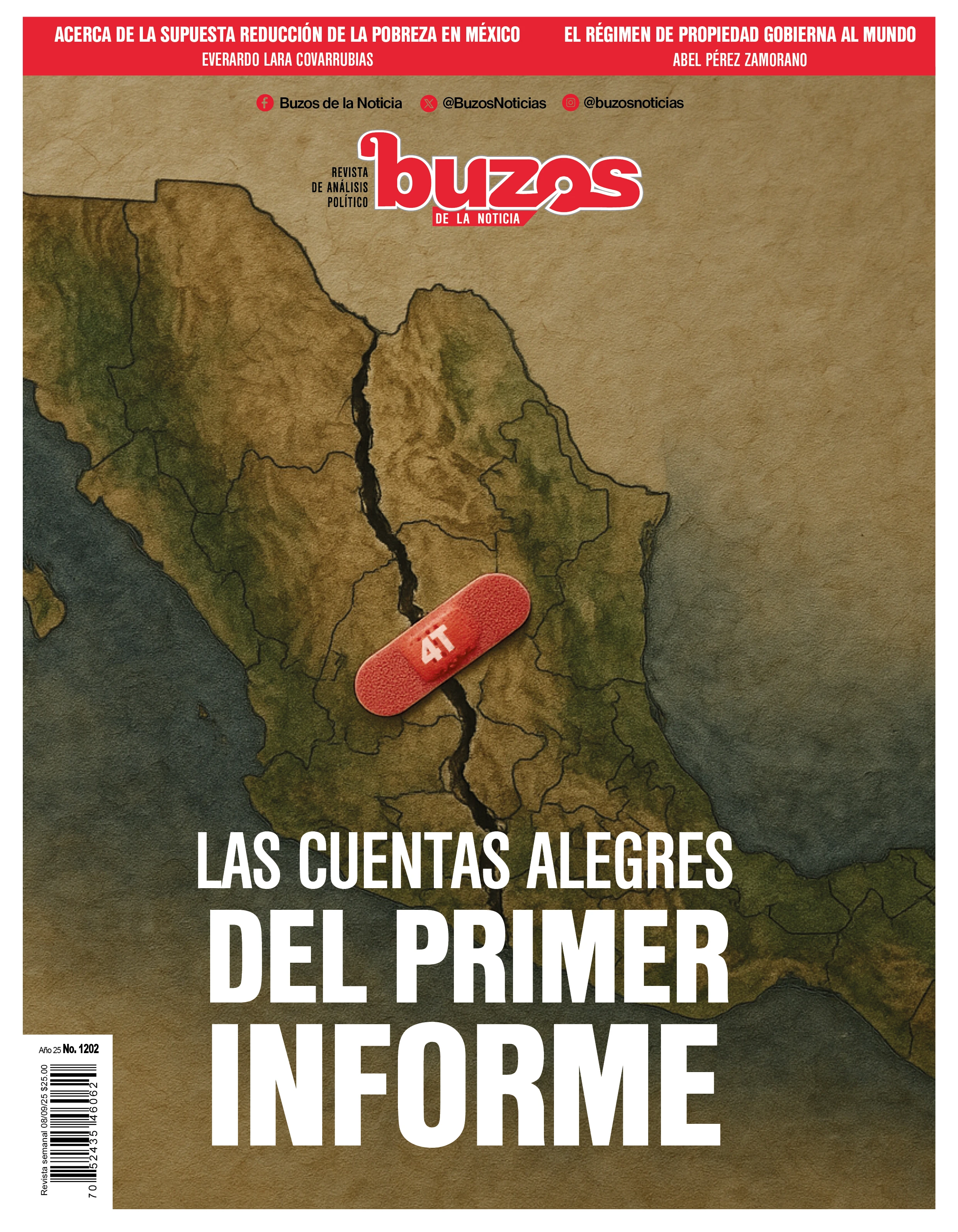

El optimismo del primer informe presidencial

Como era de esperarse, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y séptimo del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) mostró como principal característica grandes avances en los más importantes aspectos de la vida económica y social de los mexicanos.

Escrito por Nydia Egremy

Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.