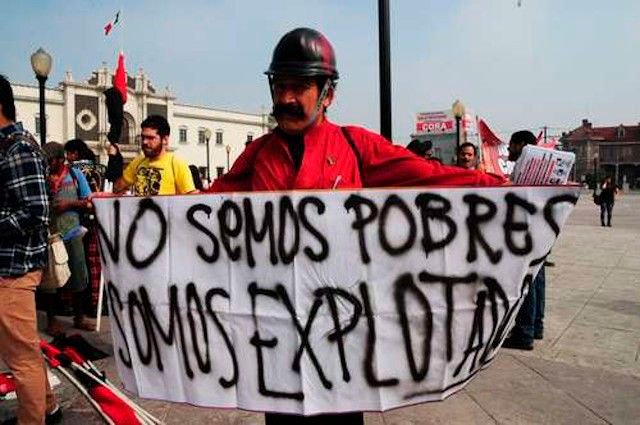

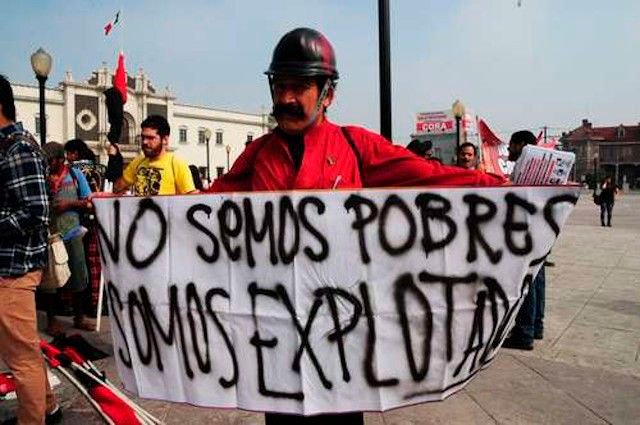

Los trabajadores crean los satisfactores materiales que la sociedad disfruta (incluyendo los que no trabajan), pero el mercado les arrebata lo producido; todo lo devora y convierte en mercancía. También es mercancía la fuerza de trabajo, por cuya venta los obreros reciben un salario, con el que a duras penas adquieren su sustento. Está calculado para cubrir solo lo indispensable para la más elemental sobrevivencia, nunca para generar ahorro, y es particularmente bajo en los países de capitalismo atrasado, donde los empresarios, ganan competitividad no tanto mejorando sus procesos productivos, como congelando salarios o despidiendo trabajadores.

La tecnificación genera desempleo, pero no es que en sí misma sea la causa determinante: lo son las relaciones de propiedad y apropiación de la riqueza, basadas en el monopolio capitalista de los medios de producción. No preocupa a los empresarios el bienestar de las familias obreras, sino abatir costos a todo trance, con suma frecuencia reduciendo personal. Emplear máquinas que suplan trabajo y reduzcan costos laborales es una mina de oro. En este contexto, la inversión extranjera directa, intensiva en capital, altamente tecnificada, no genera tantos empleos como nos cuentan.

Y como todos los sectores productivos progresivamente se tecnifican, se desecha trabajo, y crece lo que Marx llamó el “ejército industrial de reserva”, aumentando así la competencia y la presión desde los desempleados sobre los ocupados, haciendo a estos últimos cada día más prescindibles, y vulnerables en la negociación laboral. Ello permite a los empresarios despedir, escamotear salarios y prestaciones. Hoy casi 60 por ciento de los ocupados trabaja en el sector informal, en tareas de elemental sobrevivencia. El aparato empresarial se muestra incapaz de garantizar a todos empleo digno, permanente y bien remunerado.

Evidencia de esta crisis estructural es que más de once millones de mexicanos viven en Estados Unidos, donde buscan el sustento.

Históricamente, la clase empresarial ha modificado, según las circunstancias y su propia conveniencia, su política sindical y de empleo. En 1791, recién tomado el poder, en Francia se implantó la Ley Le Chapelier (vigente hasta 1864), que prohibía coaliciones de trabajadores y huelgas por aumento salarial. Ya en el Siglo XX, ante el efecto demostración de la Unión Soviética, se toleró más la lucha sindical y la clase gobernante admitía incluso la factibilidad del pleno empleo, como postuló John Maynard Keynes. Eran tiempos de vigoroso aliento capitalista, con necesidad de optimizar los recursos productivos, y margen para ello. Y se buscaba alentar en los trabajadores esperanzas de mejoría dentro de esta sociedad, para que no ambicionaran un régimen donde ellos fueran los dueños.

En México, la asociación de los trabajadores empezó en una fase de capitalismo incipiente, desde finales del Siglo XIX y principios del XX, en la infancia de la clase obrera, con una fuerte presencia todavía de artesanado: junto a los sindicatos operaban mutualidades, cajas de ahorro, etc. Políticamente predominó el anarcosindicalismo, como en la Casa del Obrero Mundial, que a cambio de prebendas pactó con Carranza y formó los Batallones Rojos, para combatir contra las tropas de Villa. Cooptada quedó también la Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM), con Plutarco Elías Calles, premiada con una secretaría de Estado. Vino luego la CTM, inicialmente con algún margen de libertad, pero después símbolo histórico de subordinación al gobierno. En esencia, un papel similar ha jugado, salvo raras excepciones, el llamado sindicalismo “independiente”. No hay independencia real ni lucha sindical por las demandas aún más elementales. Entrado ya el neoliberalismo en los años ochenta (destacadamente después, en el gobierno de Vicente Fox), se desató una campaña mediática gubernamental de desprestigio contra los sindicatos, motejándolos de corruptos, lacras que dañaban la economía nacional, ello para maniatarlos y debilitar su capacidad de lucha.

Debilitados y controlados, más que armas de lucha por la defensa de los intereses inmediatos de la clase obrera, son instrumentos para su control político corporativo. Hasta la fecha. Al mando de los líderes sindicales allegados a Morena, y con iguales y aviesos propósitos que “los de antes”, se han formado (o cooptado) centrales como la Catem o la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), creada en 2019 por Napoleón Gómez Urrutia. Son mecanismos de control rejuvenecidos frente a las viejas y desgastadas centrales obreras tradicionales. El colmo del descaro es el avance del control político sindical directo desde Estados Unidos a través de la AFL-CIO, como ocurre en el sector automotriz.

La violencia sindical es importante factor de control. Grupos gansteriles al servicio de patronos y gobierno han implantado hace mucho tiempo un régimen de terror para impedir la lucha sindical, legalmente aceptada, pero suprimida de facto. Los cuerpos policiacos apadrinan, e incluso coordinan, la acción de estas bandas en las fábricas; los jueces les protegen, y, en cambio, castigan a los auténticos líderes. Así, los obreros están prisioneros en los sindicatos, sujetos a mecanismos coercitivos extraeconómicos al servicio del capital.

Pero eso ocurre ahí donde quedan sindicatos, pues en muchos centros de trabajo ni siquiera existen. Éste es en parte un problema estructural, por ejemplo, en las Pymes. Lo cierto es que cada día hay menos trabajadores protegidos por un contrato colectivo. La tasa de sindicalización es muy baja. Si nos comparamos con países desarrollados, tenemos que: para 2020, dice Julio Ismael Camacho Solís en su libro La negociación y el conflicto en las relaciones laborales, pág. 148 (datos de la OCDE): en Islandia 92 por ciento de los trabajadores está sindicalizado; en Suecia, 66; Bélgica, 50; Noruega, 49. Esta elevada sindicalización está claramente correlacionada con el alto nivel de desarrollo humano. Muy abajo están: Reino Unido, con 23 por ciento; México, 12; Estados Unidos, 10.

El Economista (26 de octubre de 2019), publica: “En México el movimiento obrero tiende a la quietud dispersa (…) De acuerdo con cifras de la OCDE, en México, la proporción de empleados sindicalizados cayó de 28.5% en 1984 a 12%, mientras que la proporción de empleados cubiertos por acuerdos colectivos bajó de 13.2% en 1994 a 12.5% en 2016 (…) Lo cierto es que en México la disminución en la población sindicalizada es una tendencia que no es nueva. De acuerdo con Roberto Zepeda Martínez, académico del Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM, en el periodo 1993-2008, la tasa de sindicalización se redujo casi una cuarta parte. En el análisis Disminución de la tasa de trabajadores sindicalizados en México durante el periodo neoliberal, señala: ‘se puede constatar la debacle del sindicalismo en su influencia en el ámbito laboral y político, derivado en gran parte del advenimiento de la globalización neoliberal y la fractura del pacto corporativo’”. El caso de los jornaleros agrícolas es paradigmático en lo aquí señalado.

En México, desde 2005, cuando empezó a llevarse registro vía encuesta, el porcentaje de trabajadores sindicalizados ha venido reduciéndose, dejándolos en la más completa indefensión. La Tasa de Sindicalización, obtenida del número de trabajadores encuestados que dijo pertenecer a un sindicato fue, en 2005 el 16.8 por ciento, en 2010 el 14.5, en 2015 el 13.1 (igual en 2021); este año, 12.7 por ciento (Comunicado conjunto Conasami-Secretaría del Trabajo, 29 de mayo de 2022).

En tales condiciones, el derecho de huelga es letra muerta y sin defensa, los trabajadores sufren un tremendo deterioro en la calidad del trabajo: caída del salario y pérdida de condiciones laborales, como vacaciones y prestaciones diversas. De ello y de las necesarias soluciones trataremos en próxima ocasión.

Notas relacionadas

- ¿Un capitalismo civilizado?

- 16 diciembre, 2023

En la modernidad, el látigo de cuero ha sido sustituido por el del hambre. Por todo esto, el tan pregonado contrato libre en una pretendida relación de iguales no pasa de ser mera ficción.

- Orgullo Mundial

- 15 octubre, 2023

¿Qué podemos presumir de la mayor mundialización del capitalismo? Ya va siendo hora de que hagamos algún corte de caja, y nada mejor que el último trimestre de un año para sacar unas cuantas cuentas.

Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que es hora de cambiar la globalización por una estrategia más humana

- Los trabajadores en el nuevo modelo económico (I de II)

- 16 octubre, 2022

Es mercancía la fuerza de trabajo, por cuya venta los obreros reciben un salario, con el que a duras penas adquieren su sustento.

- Monopolio y monopsonio violentos

- 03 julio, 2022

La descomposición social es provocada en la economía capitalista porque los dueños del capital buscan obtener la máxima ganancia por encima de cualquier otro interés.

- La decadencia del imperialismo yanqui

- 18 octubre, 2023

No pueden despreciarse las multitudinarias manifestaciones a favor de la resistencia palestina en varios países occidentales. Incluso en EE. UU., “la opinión pública estadounidense ya no apoya a Israel (…)".

- “Capitalismo crepuscular” o imperialismo

- 30 septiembre, 2023

“Crepuscular”, llaman algunos sociólogos a la fase previa a la desaparición del capitalismo. El Reporte Especial nos ilustra acerca de los terribles daños causados por el capitalismo en diversas regiones del mundo.

- La entrada de México a la globalización financiera

- 14 junio, 2025

La crisis fue fruto del exceso de capital dinerario en manos de sus monopolistas internacionales: los bancos de la City y Wall Street.

Opinión

Editorial

Los datos personales y el “espionaje de Estado”

El segundo tema se refiere a la veloz aprobación de 16 leyes realizada a principios del presente mes en el Congreso de la Unión.

Las más leídas

Educamos a México con cultura: Aquiles Córdova

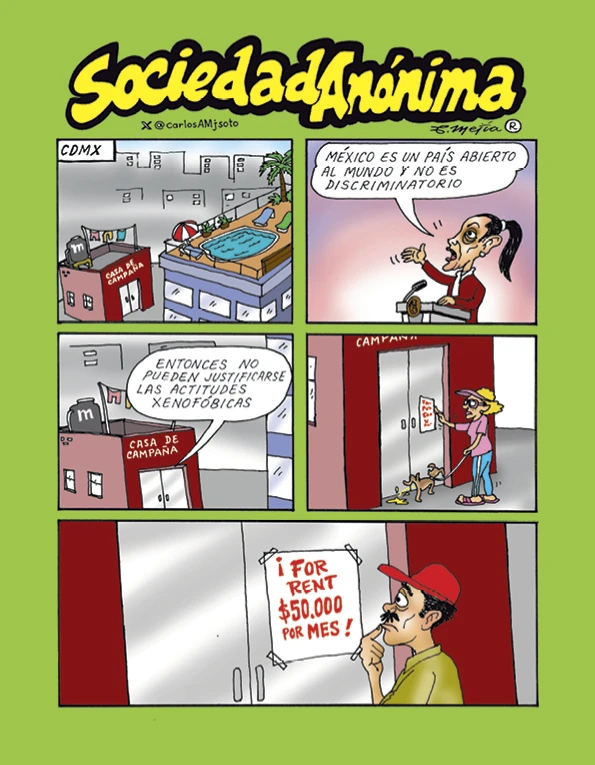

Ciudad para quién: la gentrificación y sus culpables

Empresa mexicana cómplice de la "economía del genocidio" en Gaza

Tren Maya acumula pérdidas por 2,561 mdp en su primer año

Denuncian falta de insumos en IMSS-Bienestar de Guerrero

¡Tienen la tlayuda más grande del mundo! Oaxaca rompe récord Guinness

Escrito por Abel Pérez Zamorano

Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.