El 28 de noviembre de 1983, un avión con destino a Bogotá se desplomó cerca del aeropuerto madrileño de Barajas; en él viajaba, junto a un grupo de intelectuales, el poeta, novelista y editor peruano Manuel Scorza Torres. El accidente acabó con la vida de uno de los más destacados representantes del indigenismo en la literatura latinoamericana, quien dedicara su talento a denunciar la injusticia, los abusos y la explotación sobre los pueblos originarios de América.

En 1948, cuando apenas tenía 20 años, Manuel Scorza tuvo que huir de su país, perseguido por su actividad política dentro de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA); refugiándose en Chile, Argentina, Brasil y México, donde publicó su primer poemario, Las Imprecaciones (1955); al que siguieron Los adioses (1959); Desengaños del mago (1961); Réquiem para un gentil hombre (1962); Poesía amorosa (1963); El vals de los reptiles (1970); Poesía completa (2012); y La Casa Vacía. El exilio mexicano se prolongaría por 10 años, volviendo a su patria, de la que volvería a salir en 1968 para fijar su residencia en París, después de participar en el movimiento por los derechos sociales de los indígenas.

Fechado en México en abril de 1952, Canto a los mineros de Bolivia forma parte de su poesía social y le valió el agradecimiento de los sindicatos mineros bolivianos, que al año siguiente lo invitaran al primer aniversario de la revolución en su país. A decir del académico Winston Orrillo en su prólogo a la antología Manuel Scorza, relámpago perpetuo (2000), este poema es una “magnífica obertura”, un “himno del poeta en plena juventud –¡tenía 24 años!–, tributo a la escarnecida madre del estaño. El bisoño bardo empuña –blande– la lira como un arma de mílite, para adentrarnos en el drama de una patria tercermundista –aunque en esa época no se usara el término– atormentada por su propia riqueza, por aquella que está en el centro de su entraña ensangrentada”.

Hay que vivir ausente de uno mismo,

hay que envejecer en plena infancia,

hay que llorar de rodillas

delante de un cadáver

para comprender qué noche

poblaba el corazón de los mineros.

Yo no conocía

la estatura melancólica del agua,

hasta que una tarde, en el otoño,

subí a El Alto, en La Paz,

y contemplé a los mineros

ascendiendo al porvenir

por la escalera de sus balas fulgurantes.

¡Cómo olvidar a los obreros

luchando por la vida en los fusiles!

¡Cómo olvidar a los ausentes

combatiendo, de memoria,

en los suburbios!

Miré sus casas

edificadas sobre el trueno,

entré a sus vidas

como al carbón ardiendo,

toqué sus cuerpos

capaces de contener odio y relámpagos,

cuando era todavía

la edad inclinada de sus frentes.

Yo fui a Bolivia en el otoño del tiempo.

Pregunté por la Felicidad.

No respondió nadie.

Pregunté por la Alegría.

No respondió nadie.

Pregunté por el Amor.

Un ave cayó sobre mi pecho

con las alas incendiadas.

Ardía todo en el silencio.

En las punas

hasta el silencio es de nieve.

Comprendí que el estaño

era una larga lágrima petrificada

sobre el rostro espantado de Bolivia.

¡Nada valía el hombre!

¡A nadie le importaba si bajo su camisa

existía un cuerpo,

un túnel o la muerte!

En vano cavaban los mineros

tratando de enterrar su gran fatiga;

durante siglos buscaron

sus ojos ciegos en el metal,

sin saber que en la altura

el llanto era neblina.

¡No haberlo sabido me avergüenza!

Porque en las ciudades los poetas

lloran la ausencia nostálgica del aire,

pero no saben

lo que es vivir bajo la lluvia,

confundiendo el hambre con la sed,

y la sed con un pájaro pintado.

Yo fui uno de ellos.

Yo no sabía por qué los ríos

se secan en el sueño

y ciertos rostros en los Andes

son puras miradas melancólicas.

Hasta que los mineros,

cansados de tener

una sola vida para tantas muertes,

domesticaron truenos,

nutriéronse de piedras,

bebiéronse las lluvias,

rompieron con sus manos

la jaula de la vida.

(…)

Ya lo veis desde la altura.

Aquí empieza

la dinastía sucesora del rocío.

A mi patria rota me voy.

Mas antes de partir, decidme, mineros:

¿Cuándo veré esta luz

en los ojos de América?

¿Hasta cuándo jugarán los dados

la túnica sangrienta de mi patria?

Oh, hermanos,

ruiseñores verdaderos del metal,

¡prestadme vuestra muerte

para edificar la vida!

Notas relacionadas

Opinión

Editorial

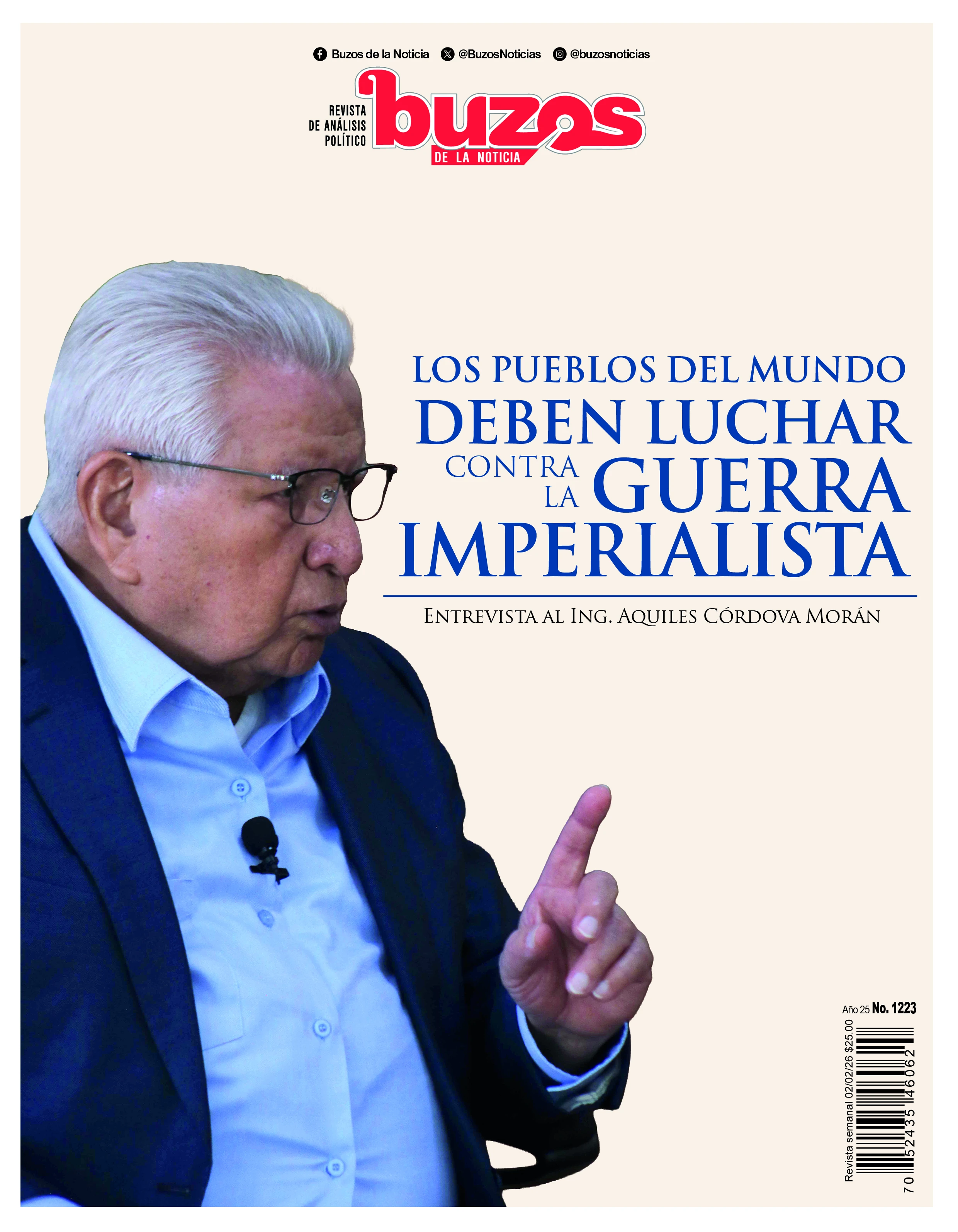

Los pueblos del mundo deben luchar contra la guerra imperialista

En entrevista exclusiva para este semanario, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, expuso su punto de vista acerca de la peligrosa situación a que el imperialismo ha conducido a la humanidad.

Las más leídas

“El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia”: Aquiles Córdova Morán

Nuevos archivos revelan conexiones entre figuras del poder en México y Epstein

Cooperativa Pascual: entre impuestos y competencia mercantil

Desempleo dispara retiros históricos de Afores

BRICS compran más oro y disminuyen posiciones en bonos de EE. UU.

Sheinbaum admite que el Sistema Anticorrupción “no ha funcionado muy bien”

Escrito por Tania Zapata Ortega

Correctora de estilo y editora.