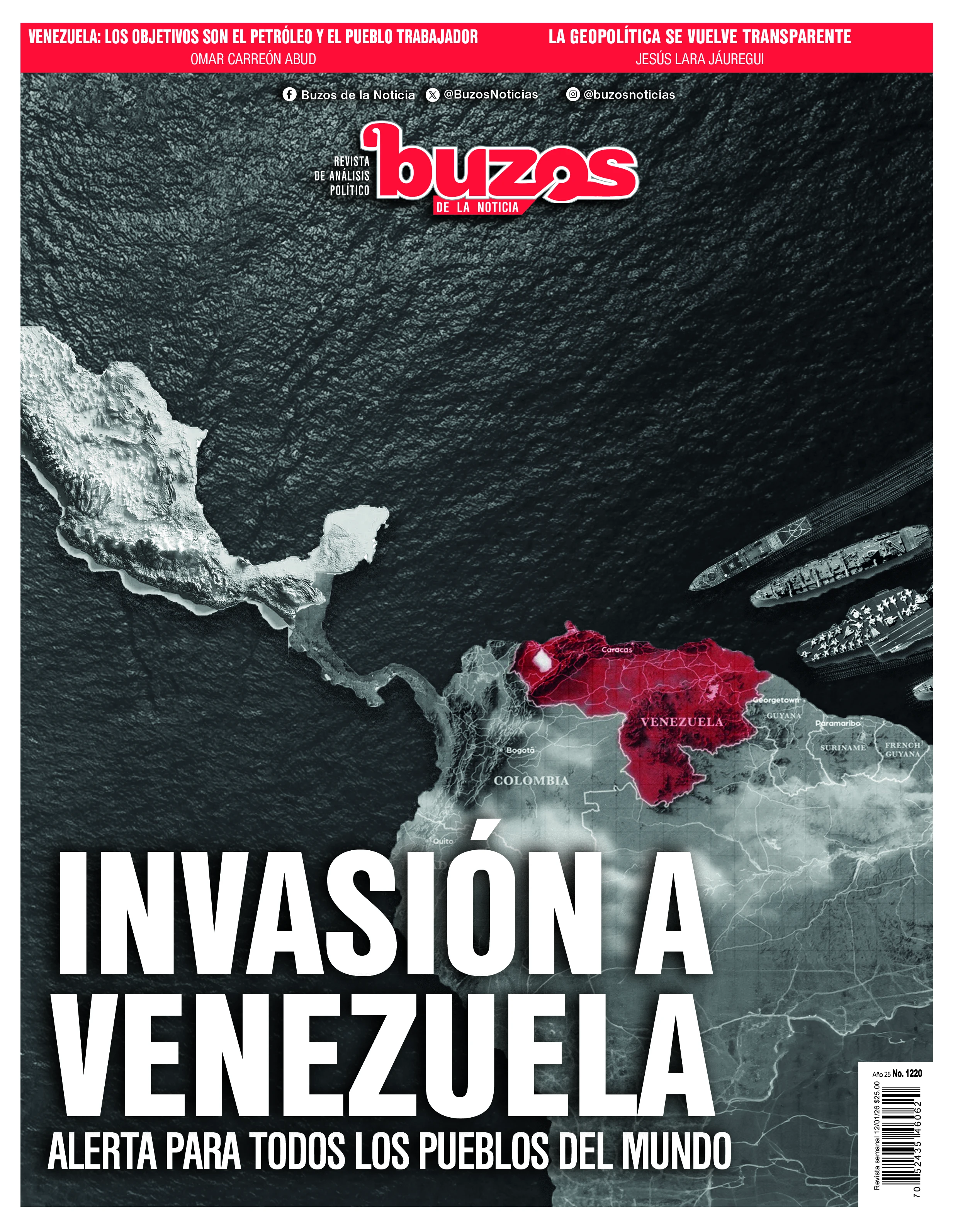

Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo (20 por ciento), seis veces más que Estados Unidos (EE. UU.), que ocupa el décimo sitio, y que es, en contraste, el primer consumidor; y su futuro no es muy halagüeño.

Nancy, una residente de cirugía de 27 años, había concebido siempre la visión de cambiar vidas a través de su habilidad en el quirófano. No obstante, su travesía en la residencia médica se oscureció cuando, tras rechazar las proposiciones de su jefe de residentes, se convirtió en blanco de un acoso implacable. En un intento por hallar justicia, llevó su caso tanto al área de enseñanza como a la universidad, siendo no sólo ignorada, sino también revictimizada en el proceso. A pesar de elevar su voz hasta las autoridades federales, la “solución” que le ofrecieron –cambiar de sede hospitalaria– distaba de ser tan simple como se proponía.

Nancy, persistente, tocó múltiples puertas y, finalmente, encontró una nueva institución dispuesta a recibirle. Sin embargo, se enfrentó a un nuevo obstáculo: la falta de becas disponibles. Sin el apoyo económico de la beca, el cambio de sede se volvió una opción inalcanzable y, así, sus opciones se desvanecieron.

Desesperada y con una resignación que pesaba en su pecho, Nancy abandonó la residencia. Optó por prepararse, una vez más, para el examen de selección de residencias, con la esperanza de iniciar de nuevo en una sede que ofreciera mejores condiciones.

Así como Nancy, en los hospitales mexicanos, las futuras médicas –apasionadas, comprometidas y perseverantes– se desenvuelven entre las suturas y estetoscopios. En este universo, donde la práctica diaria es esencial, la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud reportó, en 2021, un dato que provoca reflexión: una de cada cuatro personas del personal sanitario del sector público está aún en formación. Y la mayor parte de ellas se encuentra inmersa en la travesía que supone la residencia médica, su puente hacia la especialización.

Las médicas residentes no sólo son una pieza fundamental sino que, en lugares como el Instituto Nacional de Pediatría o el Hospital General Dr. Manuel Gea González, doblan en número al personal médico contratado, evidenciando su valor y dedicación en el entramado sanitario.

A pesar de ser un pilar del sistema de salud en México, el camino hacia la especialización médica es complejo. La ansiada plaza es un tesoro que no se concede fácilmente: en el año 2022, más de 42 mil aspirantes se sometieron al Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, y menos de la mitad emergió victorioso en su búsqueda, incluso cuando fue el año con mayor porcentaje de aceptadas históricamente.

El viaje no concluye con la aceptación. Las aspirantes, una vez admitidas, deberán seleccionar una sede hospitalaria y sortear nuevos exámenes y procesos de admisión. Es entonces cuando las sedes de residencia, con el respaldo universitario, toman la batuta en la formación de estas futuras especialistas.

Desde sus inicios en 1942, el sistema de residencias médicas en México ha sido sinónimo de un camino demandante, acumulando historias de largas jornadas de más de 80 horas semanales, condiciones de vida y alimentación no siempre favorables y, en algunos casos, episodios de maltrato por parte de compañeros y superiores. Pero cabe cuestionarnos: ¿Es acaso inevitable esta realidad? ¿No podríamos mirar hacia otros horizontes, donde la formación de nuestras especialistas se desenvuelva en un entorno más compasivo y humano?

En el tejido intrincado del sistema de salud mexicano, las médicas residentes navegan por un mar que, a menudo, conjuga vientos contrarios entre la vocación y un sistema que parece olvidarse de la esencia humana y pedagógica. Sumidos en esta realidad, observamos la dualidad de un sistema que, mientras proporciona una vitalidad inconmensurable a los hospitales, también parece transitar por veredas de ambigüedad y descuido hacia quienes deberían ser sus principales protagonistas.

Pero, ¿qué factores convergen en este panorama? Las universidades, con frecuencia, proyectan una distancia marcada, extendiendo avales pero delegando la totalidad de formación en las sedes de las residencias, que a su vez descargan responsabilidad de la experiencia práctica sobre las exhaustas espaldas de las residentes; estas instituciones de salud, aunque dotadas de ciertos lineamientos y normativas, carecen de interés y procesos de denuncia efectivos que realmente defiendan a las y los residentes.

Aquí surge una perspectiva adicional: los hospitales, a menudo crónicamente carentes de personal, perciben a las residentes como un recurso laboral, económico y extremadamente eficiente, capaces de sostener interminables jornadas sin una plataforma sólida desde la cual poder reclamar sus derechos. Frente a un aparente desinterés por parte de universidades y autoridades, el camino de mínima resistencia se convierte, para estas instituciones, en desatender quejas y abusos en lugar de buscar soluciones y mejorar las condiciones operativas y educativas.

En este panorama, el proceso de formación y la custodia del bienestar de las residentes se convierte en una sopa de muchos cocineros, en la que universidades, sedes hospitalarias y autoridades en el nivel institucional y nacional tienen un papel. Cada entidad, mientras sostiene una porción del control y la autoridad sobre las residentes, también difumina hábilmente la responsabilidad cuando surgen problemáticas relacionadas con el bienestar y los derechos de éstas. Se crea, así, un laberinto burocrático para las residentes que buscan justicia y mejoría en sus condiciones de trabajo y estudio. Las residentes, navegando en este océano turbulento de autoridad fragmentada, a menudo se encuentran solas, luchando contra corrientes de desigualdad y desempoderamiento.

Uno de los factores clave que proponemos para resolver esta problemática son las becas que las instituciones obtienen para las residentes, sirven como una pseudo-remuneración para los “aprendices” médicos, y representan simultáneamente un salvavidas y una cadena, ya que los coacciona a sortear jornadas laborales que superan las 80 horas semanales, con compensaciones muy bajas para el trabajo que realizan. En este contexto, se delinea un diagnóstico incipiente: el poder, en su materialización como beca, otorga autoridad. Si la residente decide denunciar y, con alguna cuota de fortuna, reubicarse, la beca no la acompaña, quedándose anclada en las finanzas del hospital que opta por abandonar.

Ahora bien, planteemos una hipótesis alterna: ¿y si el recurso económico siguiera a la residente?

La teoría de la competencia y los incentivos económicos nos da pistas de por qué esta propuesta podría ser un antídoto efectivo. Con el recurso siguiendo a la residente, indirectamente incentivamos la competencia entre las unidades de enseñanza, promoviendo un ambiente que no sólo retenga, sino que también nutra a su recurso humano. Más recursos vendrían con más residentes, quienes elegirían la sede basándose en calidad, innovación y oportunidades.

Es imperativo que esta estrategia no se convierta en una carrera por sobrepoblar sedes en busca de recursos. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Calidad en Educación en Salud (DGCES), tendría que asumir un rol mucho más enérgico en la supervisión de las sedes, trascendiendo la mera emisión de recomendaciones.

Esta idea no es descabellada, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) cuenta ya con un sistema que funciona precisamente para dar becas de la mano de las instituciones formadoras. Al empoderar económicamente a la residente, se incentivaría no sólo la mejora continua en infraestructura y trato, sino también la innovación y flexibilidad en programas de formación. La posibilidad de cambiar a una subespecialidad o realizar estancias en el extranjero sin miedo a represalias se convierte en un imán para las residentes, logrando también eliminar incentivos negativos como la prohibición a derivarse a subespecialidades, creando incluso incentivos para las sedes cuyas residentes logren esta meta y fomentando, por ende, un flujo constante de recursos para la institución.

Finalmente, para que esta propuesta tenga éxito, es necesario, además, un sistema genuino de evaluación basado en la experiencia de las residentes, sus desempeños en exámenes nacionales homologados y un sistema de incentivos para las docentes encargadas del programa. Reconstruir el sistema de residencias médicas debe ser una prioridad nacional, al ser éste, un periodo crucial en la vida profesional y personal de las médicas, que les ha sido arrebatado, en casos, por problemas de salud mental, consumo de sustancias, deserción e incluso, trágicamente, por suicidio.

Tenemos que hacer algo. Imaginemos una utopía, ya que estas visiones son las que nos permiten seguir avanzando.

Notas relacionadas

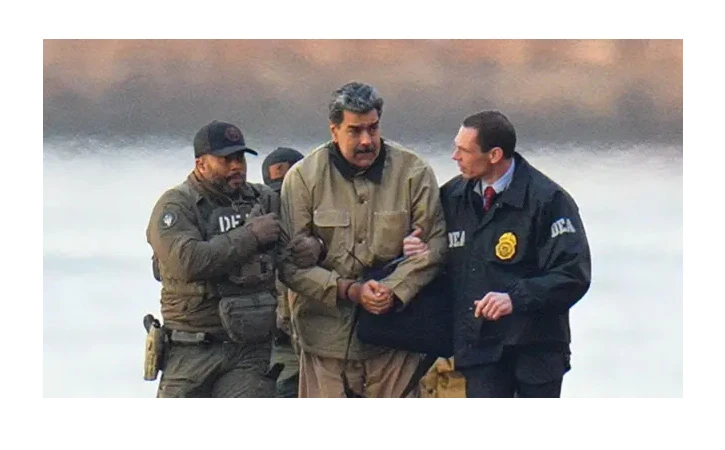

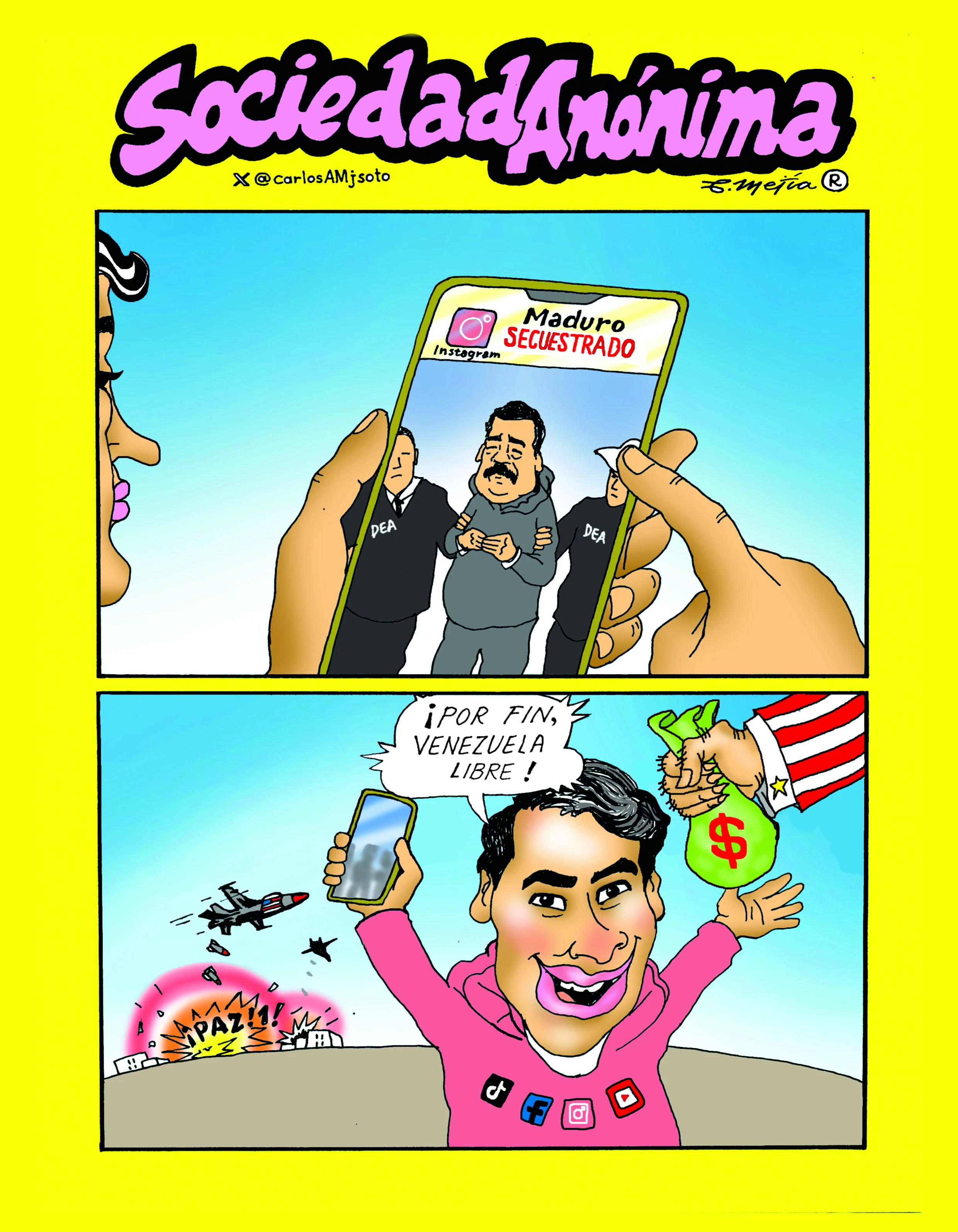

Las recientes acciones intervencionistas del imperialismo estadounidense en Venezuela, que llevaron al secuestro del presidente Nicolás Maduro, han sido interpretadas según el interés político y socioeconómico de quienes las analizan.

Beijing emitió el 10 de diciembre de 2025 su tercer documento sobre la política de China hacia América Latina y El Caribe.

La reciente intervención ilegal de Estados Unidos (EE. UU.)para secuestrar al presidente Nicolás Maduro ha generado una protesta mayoritaria.

El avance tecnológico no es malo ni bueno en sí mismo.

Son aterradoras las imágenes de los soldados, marines o policías o lo que sean según la clasificación que difundan sus patrones, pues, literalmente, están armados hasta los dientes.

En otro artículo publicado en este mismo espacio advertimos que los aranceles de Trump serían pagados por el pueblo estadounidense.

Los virajes políticos en América Latina no pueden interpretarse como meras fluctuaciones ideológicas o cambios volátiles en el parecer de la población.

Las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y Parkinson, son un desafío creciente para la salud pública.

Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.

En la época del expresidente Enrique Peña Nieto se otorgaron concesiones al por mayor, al grado de que, en la cuenca de Texcoco, hay más litros de agua autorizados de los existentes en el manto freático.

El fenómeno Mamdani expresa una reacción ante el avance de la derecha en Estados Unidos.

En un trabajo anterior, Fábricas oscuras y progreso técnico, se exploró cómo estas fábricas representan la culminación lógica de una dinámica intrínseca al capitalismo.

Capitalismo, salud mental y suicidio

Se le entrega dinero a la gente, pero no se resuelve el problema de fondo.

Opinión

Editorial

Los secuestradores del presidente Maduro

El responsable de la intervención militar en Venezuela no es Donald Trump ni el gobierno estadounidense que él preside; ellos también son culpables, pero el autor principal es el imperialismo yanqui.

Las más leídas

A sólo 4 meses, magistrada Pérez Romo deja el cargo por investigación en su contra

Aprehenden al alcalde del Rosario, Oaxaca, por presunto homicidio

Puebla, sin certeza ni resultados en la búsqueda de desaparecidos

Estudiante mexicana consigue Medalla Mundial de la Educación 2025

Chevron, Exxon y BP van por el petróleo mexicano

Sheinbaum defiende registros de telefonía pese reportes de vulneración de datos personales

Escrito por Andrés Quintero y Andrés Castañeda

Profesores del Departamento de Salud Pública de la UNAM