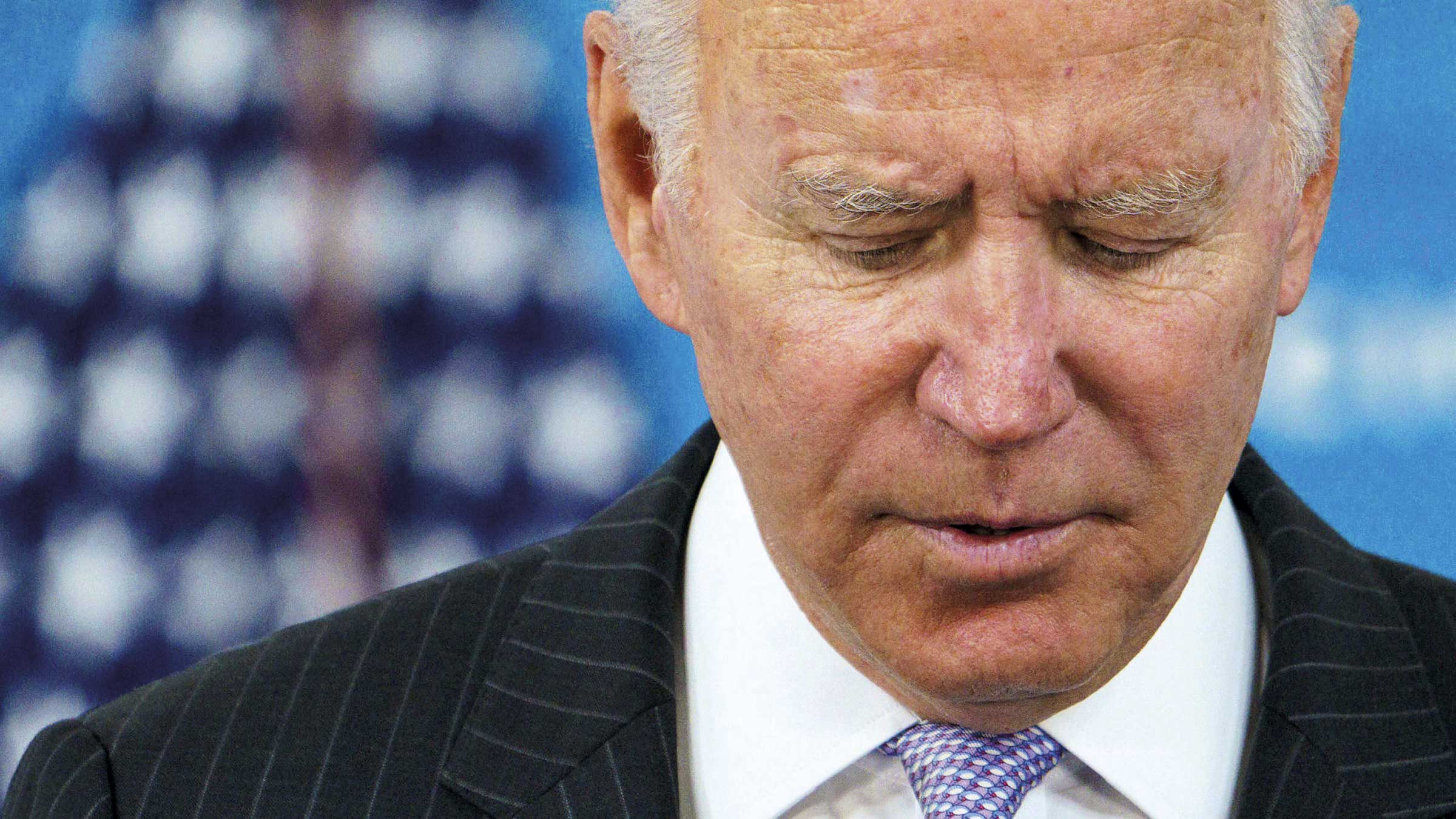

A cinco meses de que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU) empezara a lanzar contra Rusia sanciones multisectoriales, el efecto boomerang de las mismas está agravando la crisis económica en ese país y alejando a su presidente, Joseph Robinette Biden, de la victoria política. Hoy Occidente se asfixia y su unidad se disuelve debido al colosal error de cálculo que la cúpula del estado líder del capitalismo global cometió con la promoción de la guerra en Ucrania. Washington y sus crédulos aliados de Europa olvidaron que desde 2014 Rusia ha sobrevivido a las sanciones y que desde entonces muchos países del mundo están ansiosos de eludir las trampas del imperio.

EE. UU. y la Unión Europea (UE) se estremecen con la onda expansiva de sus medidas restrictivas contra Rusia. Abrumado por las secuelas de las crisis sanitaria y económica, hoy Occidente incluso está proponiendo negociar con sus adversarios, aunque persevere en rechazar que su objetivo de desangrar política y económicamente al Kremlin ha sido un “error de arrogancia”.

La hostilidad del mundo industrializado contra Rusia se reduce a su temor por la creciente influencia global del coloso euroasiático. De ahí que, el 1º de marzo, un bravucón Biden declarase: “Hay que causar dolor a Rusia y, si es posible, con el menor dolor posible a nuestros ciudadanos”.

Sin embargo, los estadounidenses son quienes ahora están resintiendo más los efectos de las penalizaciones contra Rusia. Y aunque para ellos el mundo siempre había parecido estar muy lejos, están resintiendo en sus bolsillos los imparables precios de las mercancías de mayor demanda.

La Unión Americana se encarnizó en contra del flujo energético que Rusia provee a la Unión Europea (UE). Ésta y otras desatinadas medidas dieron sustento a otra aventura política de EE. UU. que acabará pagando el mundo, advierte con visión prospectiva el diario chino Global Times.

De ahí la frustración y el desaliento de los estadounidenses contra el gobierno de Joseph Biden. El estudio de Nikolai Roussaniv ¿Cómo afectan la economía de EE. UU. las sanciones y el conflicto en Ucrania? revela que este descontento va en ascenso en la clase media y la población de bajos recursos.

Este análisis dice que en cinco meses los estadounidenses han pasado de padecer la paulatina alza en el costo de la vida al desabasto en alimentos, combustibles, medicamentos y artículos esenciales como la leche para infantes y productos higiénicos femeninos.

Estos segmentos de población presionaron a la clase política de su país para que no objetara el reciente corredor marítimo entre Ucrania y Rusia, en el que se transportan los cereales y otros bienes que Washington y Bruselas impedían salir de los puertos hacia su destino.

Los estadounidenses recelan de su presidente pues hoy están pagando los precios más altos en 40 años, explican a la agencia News Fars. Además, se quejan de que Washington no los consultó –tampoco a la comunidad internacional– y que impuso su decisión para privilegiar intereses políticos.

Este desencanto está detrás del 64 por ciento de los prodemócratas que prefieren a otro candidato presidencial en 2024, a fin de que no lo sea el presidente Biden, según una encuesta del Times y el Colegio Siena. Están tan contrariados que solo el 13 por ciento cree que la nación vaya en la vía correcta. Este porcentaje es el más bajo en una década.

El pronóstico es contrario a lo que Biden esperaba: EE. UU. no resistirá sin energía ni cereales, Europa avista un invierno “complicado” y Rusia puede aguantar indefinidamente, anticipa el especialista Santiago Niño.

De modo que Biden y su equipo tienen estrecho margen de acción para recuperar la confianza de los decepcionados electores antes del ocho de noviembre, cuando se elegirá a 435 representantes de cada uno de los 50 estados.

Capitalismo y represalias

La inflación y el desabasto en EE. UU. son el doble filo de las sanciones sin precedente que Occidente asestó a Rusia. Y la más alta inflación desde 1980 se pavonea en la superpotencia. Por eso en enero el reportero de Fox News, Peter Doocy, preguntó a Biden si creía que la inflación sería un lastre para los demócratas en la elección de noviembre. El Ejecutivo respondió molesto: “No. Es un gran valor” y añadió: “¡Vaya estúpido hijo de p…!”

Esta reacción ilustra cómo Biden elude una crisis que afecta a millones de sus conciudadanos. En mayo intentó que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asumiera la responsabilidad por la inflación “por ser de su competencia”.

Aunque el alza de precios inició antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, Biden pretendió atribuirlo a Moscú cuando habló de la “excursión de precios de Putin”. Sin embargo, el 50 por ciento de los estadounidenses lo acusa de las calamidades y admite que votará por los republicanos en noviembre, según el sondeo de Gallup.

Los expertos anticipan que, en 2023, EE. UU. entrará en recesión. En junio, los precios subieron al 9.1 por ciento y aumentó la presión al bolsillo de millones. Los más afectados son los de menos recursos, negros e hispanos, refiere The Ángeles Times.

Al menos 50 por ciento de los consultados se siente “embaucado”, porque se privó de todo debido a la pandemia y a los precios inalcanzables de hoy. De ahí que se muestren más excépticos hacia su gobierno y que no crean en los medios, refiere el británico Instituto Democracy (DI).

La alta inflación, el bajo nivel de empleo y el alza en las tasas de interés han sobrecalentado la economía, además de que provocar un fenómeno inédito en el país más rico del mundo: la escasez de leche en fórmula.

Este problema es tan grave, que las familias no logran alimentar a sus hijos y temen una deficiencia de nutrientes. La escena es catastrófica: el 43 por ciento del producto desapareció de las tiendas y la especulación disparó los precios, escribe Tatiana Cozzarelli.

Apurados y divididos

Después de los estadounidenses, los aliados de Washington, la mayoría europeos, son los que más resienten los efectos de sus sanciones. En junio la inflación en los 19 países de la Eurozona fue del 8.6 por ciento, el nivel más alto desde 1997; en mayo, el Reino Unido registró una inflación del 9.1 por ciento en gasolina y alimentos y enfrenta el amago de sus trabajadores. En su apuro por secundar a EE. UU. en la intención de asfixiar al Kremlin, la UE renunció a su seguridad energética.

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, declaró en julio: “A partir de ahora, el gas es un bien escaso en Alemania”. Días después, para asegurar el flujo de gas para su país, se inclinó ante el jeque catarí, Tamim bin Hamad al Thani, y más tarde hizo lo mismo en Emiratos Árabes Unidos, recuerda Mathías Reymond.

Y después de darse la inédita paridad euro-dólar, el billete verde rebasó a la moneda comunitaria, con el entusiasmo del turismo estadounidense y la preocupación de los europeos. “Se avecinan tiempos más difíciles”, vaticinó el economista Michael Bauer.

En tanto que Le Monde puntualiza en su editorial el costo de esta actitud: “Ayer, incapaces de planificar su transición hacia las energías renovables, los europeos cambiaron de súbito su dependencia de Moscú por el vasallaje hacia Washington”.

Tres son las causas: trabas en la cadena de suministro por la pandemia; el monopolio del sector para obtener el máximo beneficio y el cierre de la planta de Abbott Nutrition en Michigan, tras la muerte de dos niños por leche contaminada, explica Nicolás Danieri.

Frente a este apuro, el gobierno de Biden dio una respuesta ofensiva a los ciudadanos. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, declaró:

“Seamos claros, éste es un país capitalista. El gobierno no hace fórmula para bebés, ni debería hacerlo. Las empresas la hacen para obtener ganancias”.

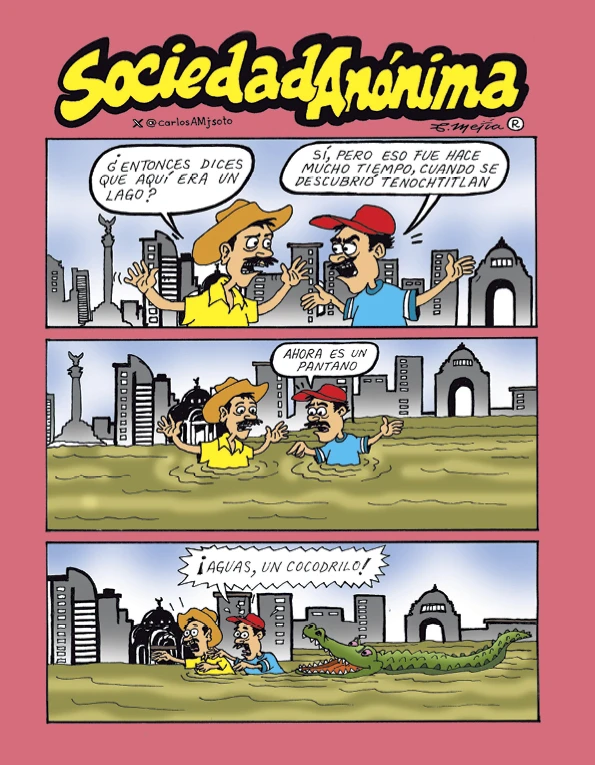

Washington y sus aliados no esperaron que, con las restricciones al comercio ruso, los precios internacionales de energía, cereales y otros bienes se disparasen. Así, mientras la inflación permea y surgen inmanejables problemas políticos en sus países, Rusia ya domina el Donbás y, aunque con ajustes, sigue exportando al mundo.

“Occidente está hundido en una trampa”, sentencia Brahma Chellaney. De ahí la frustración entre los aliados de EE. UU. y su acelerada división, Es evidente la incongruencia entre el sacrificio que Joseph Biden impone a sus conciudadanos y el dispendio a favor de Volodímir Zelensky, el presidente de Ucrania.

“Nuestros impuestos ejecutan la agenda imperial y hegemónica del gobierno contra Rusia y China”, denuncia Ryan Napoli, de Activist News Network. Los estadounidenses se oponen al envío de casi cuatro mil millones de dólares (mdd) en armas a Ucrania y a la promesa del secretario de Defensa, Lloyd Austin, de “mover cielo y tierra” para financiar a Kiev, en lugar de invertir en el bienestar de los contribuyentes.

Por ello reprueban a su presidente en política exterior. No les entusiasma que intervenga en el país europeo “de ninguna forma” y el 43 por ciento afirmó “estar bien” con que EE. UU. vaya perdiendo en su conflicto con Rusia.

Pese a la prensa corporativa, el estadounidense medio solo ve a Rusia como amenaza detrás de China, Irán y Norcorea, explica Patrick Basham, director del DI, y más del 53 por ciento opina que las sanciones dañan más a EE. UU. que a Rusia.

Para contener este rechazo interno, Biden debería considerar lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el 1º de julio:

“El mundo debería saber que aún no hemos empezado a hacer nada en serio. Kiev debería aceptar las condiciones de Moscú o prepararse para lo peor”.

Tiro en el pie

En abril, cuando el efecto rebote de las sanciones a Rusia se tradujo en la falta de combustible en EE. UU., Biden dio un viraje político y anunció que recurriría a sus reservas de petróleo. Pero fue insuficiente y debió buscar a Venezuela y flirtear con Irán, pues ambos son los únicos productores de energía que compensarían la baja global por el suministro ruso.

Tanto Teherán como Caracas han sufrido el bloqueo económico internacional –y lo que Donald Trump llamó “máxima presión” (captura de buques-tanques y subasta de su contenido)– para lograr objetivos geoestratégicos, como el cambio de su gobierno, sin lograrlo. A ellos tuvo que acudir la superpotencia.

Fracaso y desvaríos

Las sanciones son los actos más enérgicos de un gobierno antes de la guerra y se revierten contra sus autores. Con ellas pretenden que las élites y los ciudadanos de las naciones sancionadas se rebelen contra sus gobiernos, pero no sucede, como se ve con el longevo socialismo en Cuba a seis décadas del genocida bloqueo de EE. UU.

El 44 por ciento de sanciones impuestas desde los años 50 pretendían “defender la democracia, promover los derechos humanos y prevenir o terminar una guerra”. Entre 1990 y 2005, con su guerra al terrorismo, EE. UU. decretó 250 sanciones y solo el expresidente Donald Trump impuso 550, cita la Universidad Drexel.

En general, recuerda David Uren, esas medidas duran seis años. Aunque por 66 años la Liga Árabe cortó su comercio con Israel; durante 58 años EE. UU. sancionó a Norcorea y desde 2011 persiste el gobierno militar de Myanmar. Ninguna sanción funcionó.

El plan de Biden de liberar 60 millones de barriles (mdb) de petróleo es simbólico, pues Rusia exporta cinco millones diarios; los 60 mdb de reservas de EE. UU. equivalen a 12 días de exportaciones rusas. El 22 de junio, Biden pidió al Congreso suspender tres meses el impuesto federal a la gasolina (de 18.4 centavos por galón) para bajar precios. No servirá, pues las petroleras retienen gran parte del ahorro, estima Julia Horowitz. Será un “alivio mínimo”, afirma el demócrata Peter DeFazio.

Cuando impidieron las exportaciones de crudo y gas rusos, Biden y sus aliados tenían en mente que la energía es soberanía y dota a sus productores de un arma geopolítica. Así se vio en la crisis de 1973, cuando los países árabes negociaron en posición de fuerza.

Para despojar a Rusia de su poder geopolítico, Occidente quiere controlar sus yacimientos de crudo y los de las exrepúblicas soviéticas. Por eso la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) avanza hacia la frontera rusa, explica Régis Genté.

Pero la historia prueba que usar el arma económica siempre se revierte contra sus autores y deja dos lecciones: no es efectiva contra grandes estados y quienes la defienden tienen una visión ingenua de la naturaleza humana al creer que los gobiernos desistirán de sus actos, señala Nicholas Mulder.

Al usar su arsenal de sanciones económicas, político-militares, financieras y hasta culturales contra Rusia, EE. UU. recurrió a la geoingeniería capitalista. Sin embargo, fue incapaz de convencer a los Estados más poblados del planeta para cortar sus vínculos con el Kremlin.

No sumó a ningún miembro del bloque de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) que suma tres mil 120 millones de personas. Su aliado incondicional, Israel, tampoco se adhirió, Italia pidió no vetar la energía mientras Hungría, Alemania y Chipre objetaron desvincular a Moscú de la red de pagos de alta seguridad SWIFT.

Por tanto, a Biden le salió el tiro por la culata y ahora libra su batalla casi en solitario: Solo adhirió a su estrategia punitiva a países cuya población apenas representa el 10 por ciento mundial: los 447.7 millones de la UE, 125.6 de Japón, 67 del Reino Unido, 25.7 de Australia, 38.2 de Canadá y 5.1 de Nueva Zelanda. En América Latina solo Paraguay, Colombia, Honduras, Panamá y Costa Rica lo siguieron.

Las naciones que mantienen nexos con Rusia son China, India, Irán, Bielorrusia, gran parte de África subsahariana y Asia Pacífico; y en América Latina resaltan Venezuela, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Cuba, Argentina, México y Nicaragua.

Los artífices de las sanciones no consideraron que, tras la pandemia de Covid-19, la economía global no está en condiciones de pasar una prueba tan difícil como el boicot a Rusia. Su desdén a la dimensión geopolítica de Rusia les impidió ver que ésta compensó el cierre de sus mercados incrementando sus exportaciones a nuevos destinos europeos y África.

A estos países les atrajo la posibilidad de acceder de inmediato y a bajo precio a energía, cereales y fertilizantes rusos. Además de que la carta del Kremlin les permite reducir el peso político de Occidente y hacerse conscientes de que nada será igual a lo que era antes del 24 de febrero.

De ahí la significativa frase del analista Fabrizio Casari: “Biden pensó que el mundo quiere suicidarse”. En síntesis: se dio un tiro en el pie.

Notas relacionadas

Opinión

Editorial

La guerra expansionista de Israel

Con el bombardeo llevado a cabo por Israel contra Irán el 13 de junio y el asesinato de científicos y altos mandos de aquella nación dio comienzo la fase más peligrosa de la guerra imperialista de expansión en Medio Oriente.

Las más leídas

Revelan nombres que operaban "mini refinería" de Veracruz

En Puebla la libertad de expresión bajo asedio

Banco de aliado de AMLO es acusado por EE.UU. de lavar dinero

Vecinos de Tláhuac sin servicios, pero alcaldesa de Morena gasta 7 millones en festejo

Detienen y trasladan a Almoloya a alcaldesa de Morena en Edomex

Escrito por Nydia Egremy

Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.