La comunicación digital —masiva y privada— es el campo de batalla entre el derecho a la información y libertad de expresión de los ciudadanos contra el monopolio y la manipulación de las corporaciones tecnológicas. La terna comunicación, capital y política concentra el poder del sistema capitalista en perjuicio de la democracia y el libre conocimiento. Los Estados, rebasados por la capacidad geopolítica de estas trasnacionales, abandonan a miles de millones de usuarios a la capitalización de sus datos por esas plataformas y su decisión de qué mensajes transmitir y recibir. Hoy, el reto de la sociedad es impedir la colonización del espacio público y los bienes públicos.

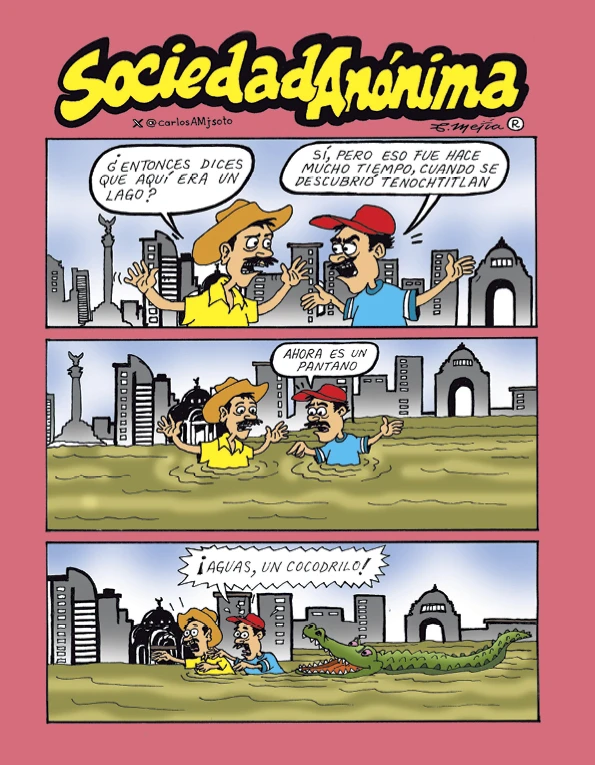

Así como en el pasado las potencias libraron batallas geopolíticas por dominar rutas comerciales, territorios y recursos naturales; hoy, las corporaciones tecnológicas libran fuertes contiendas entre sí por un botín de valor inapreciable: el control del ciberespacio, las narrativas y sus datos para manipular las emociones de usuarios.

Para dominar es necesario detentar la infraestructura de Internet. A partir de la innovación, los procesos de recolección de datos, la geolocalización y el fácil acceso a las audiencias sectoriales. Las corporaciones digitales deciden qué mensajes deben transmitir cómo escribirlos, a quiénes y adónde enviarlos.

Este poder de los dueños de la World Wide Web o Internet capitaliza a su favor un mercado de cuatro mil 660 millones de usuarios (el 59.5 por ciento de la población mundial), cuyos derechos a la seguridad, privacidad e información se socavan día con día, a pesar de que en plena era del Covid-19, sus beneficios aumentaron estratosféricamente.

Socializar la red

- La turbia alianza de la administración pública y el capitalismo del ciberespacio se traduce en la explotación de datos que es, a la vez, antiética y apetitosa para los administradores de lo público, denuncia la experta en ética Marta Peirano.

- Hemos delegado la responsabilidad de lo nuestro a media docena de multinacionales estadounidenses que, al final, entregan a su gobierno esa información. Por tanto, gobernar vigilando significa reducir las libertades civiles en nombre del bien común, como en 2013 reveló el excontratista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden.

- Académicos y pensadores progresistas proponen socializar el ciberespacio, ya sea comprando las plataformas (sus acciones) o desarrollando software libre. “Así pondríamos a trabajar los datos para el ciudadano, crear soluciones de inteligencia artificial para el servicio público y reforzar nuestra democraciaˮ, sostiene Peirano.

- Si los ciudadanos logran gestionar esas infraestructuras críticas antes de la próxima crisis, nos irá mejor.

Para extender su influencia global, esas megacorporaciones, a la manera en que antes lo hicieron las potencias, poseen un arsenal que consta de plataformas (redes sociales), valiosas herramientas de comunicación por su velocidad para circular contenidos y por su fácil acceso a los usuarios.

Este “tecnoimperialismo” domina de forma muy eficiente porque se instala en oficinas, casas y lugares de esparcimiento para alentar los “me gusta”. Es el capitalismo del Like, como lo llama el filósofo surcoreano Byung-Cul Han, mientras millones ceden voluntariamente los datos más privados de su vida a cambio de tarifas cada vez más altas.

Frente a este poderío también está el derecho digital al acceso, la privacidad y la libertad de expresión que paulatinamente han acotado las corporaciones ante la indolencia de los gobiernos. De esta forma, las redes, que son empresas privadas, han adquirido un gran peso político-económico cuya dinámica tiene una función clave en la articulación del capitalismo contemporáneo, como afirma el analista J. Ernesto Nováez.

Así vemos que los propietarios de la red: Bill Gates (Microsoft), Larry Page y Sergei Brin (Google, que lidera las búsquedas), Mark Zuckerberg (Facebook, líder de la información privada y noticias), Amazon (oligarca del comercio) o Uber (que domina el transporte de personas y bienes) entre otros, tienen el control de códigos y metadatos que los hicieron multimillonarios.

Ellos son el rostro del proceso de colonización de las telecomunicaciones. Para lograrlo, no necesitan ejércitos ni cañoneras, pues disponen de milicias adiestradas en relaciones públicas que publicitan sus actos filantrópicos, “pseudoecológicos” y de “humanismo científico”, mientras ocultan el ilícito espionaje y mal uso de los metadatos que recaban.

No obstante, el curso político-económico de nuestra civilización depende de esas firmas que, a finales de los años 90, absorbieron el suculento mercado. Ya en 2007 controlaban la mitad del tráfico en Internet, al reducir a la mitad los miles de sitios dispersos y, en 2014, solo sobrevivía una treintena.

El gran botín

- Según el estudio Perspectivas 2020, de la Sociedad Internacional de Internet (ISOC), el tráfico internacional en el ciberespacio para el año 2020 equivale a 95 veces el volumen total de la red en 2005.

- La cantidad de dispositivos conectados hoy a redes resulta tres veces superior a la población mundial; y el confinamiento por la pandemia superó esa expectativa al escalar el consumo.

- El Informe Digital 2021, de la organización Somos Social y Hootsuite, ilustra la importancia de Internet en todo el mundo:

- Hay cuatro mil 660 millones de usuarios de redes sociales (el 59.5 por ciento de la población mundial).

- Ese universo creció 7.3 por ciento en la pandemia por el teletrabajo, los estudios y las relaciones personales.

- En 2020, los usuarios de dispositivos móviles sumaron cinco mil 220 millones de personas.En promedio, los usuarios de Internet en el planeta pasan 6.4 horas al día conectados.

- Las regiones con mayor penetración de Internet son América del norte, norte de Europa y la denominada Europa oriental.

- Regiones de menor penetración son: África central y oriental.

El sector vivió sorprendentes alianzas y fusiones: Microsoft se alió con IBM, Cisco y Hewlett-Packard, mientras Google decidió compartir con el buscador Altavista, AOL y Yahoo! En esos años reinaba MySpace (antes de Facebook) y eBay dominaba el incipiente comercio electrónico que luego dominó Jeff Bezos de Amazon, Larry Ellison de Oracle, Jack Ma de Alibaba y Lauren Powell Jobs, heredera de Apple

En la segunda década del milenio, las corporaciones digitales no solo ponen en riesgo el equilibrio del mercado, sino también las libertades y derechos de los habitantes del planeta. Lo que permanece es la desigualdad en el acceso a esa tecnología, advierte la internacionalista Natalia Zuazo.

Dominar el discurso

En una década, las redes sociales asumieron un rol clave en la vida de personas de gran parte del mundo, conformando su cotidianeidad. De ahí que el control corporativo del ciberespacio y del discurso amenace la pluralidad del debate público.

Las siglas GAFAM (acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) ilustran el alcance de esta revolución en la comunicación interpersonal, gubernamental y económico-industrial. Estas plataformas, a las que se suman WhatsApp, Instagram y Twitter, influyen en las decisiones de usuarios y receptores al difundir, “viralizar” o censurar contenidos positivos o mensajes de odio.

Por ejemplo, parece un acto inocente brindar toda la información personal a Amazon a cambio de recibir un pedido de compra. Sin embargo, esa compañía almacena los historiales de visita a sus páginas y de compra para su único beneficio. Organizaciones de derechos humanos denunciaron, en septiembre, que las plataformas de redes sociales eliminan contenidos en línea que impiden la posibilidad de investigar delitos como los crímenes de guerra, por lo que pidieron preservar esos materiales.

De este modo, juicios por delitos graves en la Corte Penal Internacional, procesos en Europa o ataques contra civiles en conflictos armados se han eliminado de las redes con el pretexto de que “alientan el terrorismo”, denunció la investigadora Belkis Willie.

Este control en las redes socio-digitales de la información y las conversaciones públicas tiene otra expresión de censura. La aparentemente inocente firma del pajarillo azul, Twitter, bloqueó las cuentas de los principales medios de comunicación de Cuba en septiembre de 2019, lo que analistas y periodistas calificaron como censura masiva.

Ese acto de la empresa, que no ofreció explicaciones, pasó inadvertido en nuestros países y ocurrió días después de que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) endureciera las sanciones contra La Isla. En cambio, la prensa corporativa celebró la censura de esa red al mensaje provocador del aún presidente de EE. UU., Donald Trump, tras el asalto al Capitolio.

En mayo de 2019, cuando el diputado opositor venezolano Juan Guaidó intentó un golpe de Estado, Twitter le dio apoyo tácito al cancelar las cuentas de instituciones y medios afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tras violar la libertad de expresión, al asumir una posición política opuesta al servicio que presta, la firma no fue penalizada, denunció la Agencia Venezolana de Noticias.

Facebook, la mayor red social con más de dos mil 500 millones de usuarios, dispone, desde 2017, de un equipo de casi ocho mil personas que califican y censuran mensajes en todo el mundo. Así, el ejército censor de esa red social influye en un tercio de la población mundial que vigila cuando alguien escribe algo en su “muro”.

La firma alega que sus censores borran contenidos ‘ofensivos’ o que hagan “apología del terrorismo”, pero permite información violenta de neofascistas, ultraderechistas, racistas y de acoso contra minorías. Google, el principal buscador de información en Internet y que concentra el 90 por ciento de las consultas con unas tres mil 500 millones de peticiones por minuto (según Statista), tampoco escapa a la práctica de censurar consultas, como aseguró el informante Zach Vorhies.

¿A partir de qué criterios Google elige qué información deben ver los usuarios? La revista de análisis Breitbart denunció, en octubre, que se le borró el listado de resultados del buscador para no mostrar sus hallazgos sobre las elecciones en EE. UU. De igual manera, si lectores de buzos buscan ahí referencias objetivas, plurales y de nivel académico sobre países no gratos al gran capital o de procesos geopolíticos, pueden extraviarse en un mar de fuentes engañosas.

Google también controla YouTube, la segunda mayor red socio-digital y polémica por censurar contenidos so pretexto de controlar noticias falsas. Entre las faltas más lesivas de esas plataformas, figura el cambiar malos mensajes por buenos. El presidente ejecutivo de Alphabet, Eric Schmidt, reconoció que su firma desarrolló algoritmos para que contenidos de medios rusos sean más difíciles de encontrar en una búsqueda.

Pese a esas faltas, Google y Facebook dominan más del 75 por ciento del tráfico de Internet, afirma el programador André Staltz. A la vez, captan más del 61 por ciento del gasto en publicidad de Internet por sistemas de recolección de datos, explicó la consultora WARC.

Es paradójico el fracaso en EE. UU., país con mayor arsenal legislativo para afianzar la democracia, ante estas empresas tecnológicas. En junio de 2020, el Congreso inició una investigación sobre el poder casi monopólico de las GAFAM; con el mismo fin, más de 50 fiscales y gobernadores intentaron frenar las prácticas de Google y Facebook que violan las normas antimonopolio. Al final, no prosperaron.

Un año antes, en mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump preparó un decreto para “proteger a los estadounidenses de la censura en línea”. Además, lanzó una herramienta para reportar censuras en línea. Esa medida sucedió luego de que Twitter calificara “sin fundamento” dos de sus tuits y tampoco prosperó. Como vemos, la privatización de la red y la censura de las corporaciones son la expresión de un “capitalismo de vigilancia” antidemocrático, pues implica el derrocamiento de la soberanía del pueblo, explica la economista Shoshana Zuboff.

México ¿poner el cascabel al gato?

- 2001. El costo mensual de Internet en México equivalía a 120 pesos. Hoy, pese al aumento de competidores, los precios no disminuyen y cuesta, en promedio, 800 pesos

- 2020. El país registraba 89 millones de usuarios de Internet, contra 150 millones de Brasil y 35 millones de Argentina y Colombia.

- 14 de octubre de 2019. Tecnológicas digitales solicitan intervención de Trump para evitar la propuesta de la Secretaría de Hacienda de México para grabarlos. Sostienen que la medida amenaza las inversiones, el T-MEC impone requisitos “discriminatorios”.

- Representan intereses de firmas como Accenture, Airbnb, Alibaba Grouyp, Amazon, eBay, Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, Netflix, Pay Pal, Spotify, Twitter, Uber y Verizon Media, entre otros sitios.

- Mayo de 2020. El Gobierno Federal propone cobrar IVA a esas plataformas, impuesto que al final pagarían los consumidores.

- Nueve de febrero de 2021: Ante la polémica desatada por su iniciativa para regular la actividad de las redes sociales, el senador por el Movimiento Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, aplaza el debate de la propuesta, acusada de ser una ley-mordaza.

El fenómeno se denunció en el estudio Tendencias mundiales de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios (2014), de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unicef). Advertía, contra la privatización de la censura, que arriesga la libre circulación de la información, recuerda Manuel Hernández Borbolla.

Hoy, el dilema planteado por expertos, en México y el mundo, es si debe limitarse lo que circula en esos medios o hasta dónde debe reglamentarse lo que ahí circula. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ve la privatización del espacio como un peligro para libertad global y critica la imposición de restricciones a los contenidos, mientras las tecnológicas usan los datos de sus usuarios o los censuran a su arbitrio.

Para los analistas Omar Rincón y Estefanía Avella, en los tiempos del big data, los medios y las plataformas digitales son clave para influir en la toma de decisiones políticas de gobiernos, legisladores y juristas. De ahí que al invocar la libertad de expresión, defiendan el dominio de lo privado en la toma de decisiones, no la libre información.

Facebook atenta contra nuestro derecho a la intimidad porque obtiene pingües beneficios con nuestros datos ¿Por qué lo permiten los Estados? Solo Google se ha permitido fotografiar hasta el último rincón del planeta en su beneficio, denuncia el líder de la Comisión para la Reforma Fiscal de las Corporaciones en España, Cándido Marquesán Millán. De ahí que, a modo de colofón, rescatamos la expresión del integrante de la española Plataforma para la Justicia Fiscal, Santiago González Vallejo: Las empresas digitales, sus accionistas y los gobiernos que las protegen se ríen de nosotros.

Notas relacionadas

Opinión

Editorial

La guerra expansionista de Israel

Con el bombardeo llevado a cabo por Israel contra Irán el 13 de junio y el asesinato de científicos y altos mandos de aquella nación dio comienzo la fase más peligrosa de la guerra imperialista de expansión en Medio Oriente.

Las más leídas

Irán e Israel acuerdan un alto el fuego total, anuncia Trump

Irán desmiente a Trump: “No hay acuerdo de alto el fuego”

Artistas internacionales participarán en festival cultural en Tecomatlán, Puebla

‘Flossie’, el siguiente ciclón, se acerca a México

Sheinbaum elimina Unidad de Maestros que abrió AMLO con inversión millonaria

Con reforma de última hora, Morena busca limitar retiro de dinero en Afores

Escrito por Nydia Egremy

Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.