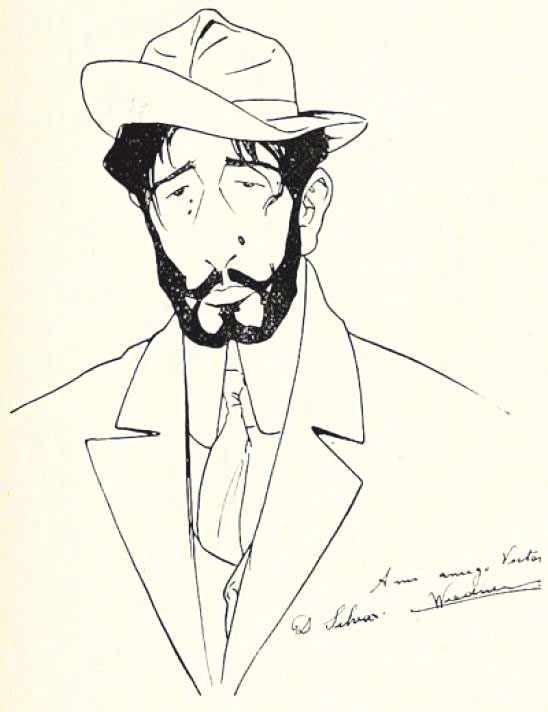

Nació el 12 de mayo de 1882 en Tongoy, provincia de Coquimbo, Chile. Perteneció a una familia acomodada que lo indujo al estudio de las letras. En 1901 viajó a Valparaíso, ciudad en la que permaneció durante 15 años. Se introdujo en las tertulias literarias y fundó el Ateneo de la Juventud de Valparaíso. Posteriormente comenzó a participar en política y fue electo diputado local mientras colaboraba en periódicos y revistas. Más tarde fue embajador en Argentina y España.

Ganó el Premio Nacional de Literatura en 1954, debido a que buena parte de su poesía exalta el patriotismo, como el poema Al pie de la bandera; fue también miembro de la Sociedad de Autores y de la Academia Chilena de la Lengua. Publicó 11 poemarios y ocho obras de teatro. Murió el 20 de agosto de 1960 en Santiago de Chile.

El dolor de morir

¿No lo crees? Yo vivo

perpetuamente enfermo

del miedo de morir; ni cuando escribo

escapo a la obsesión, ni cuando duermo.

¡Me siento tan inerme y tan desnudo!

Yo, que fui tan rebelde y tan altivo,

me sorprendo a menudo

llorando sin motivo.

¿Sin motivo? No… no. Porque yo siento

dentro de mí el tormento

de una pena muy íntima y muy vieja

que, ansia de lo más puro y lo más santo,

cuando llega a mis labios se hace queja,

cuando llega a mis ojos se hace llanto.

No sé lo que será. Quizás el peso

de los días… Quizás nada:

el perfume de un beso,

la luz de una mirada,

la caricia furtiva

con que soñé, al calor de una velada;

lo que he adorado, lo que habré perdido

cuando esté muerto –¡cuando ya no viva–

bajo la tierra helada,

voraz como el olvido…

Yo no quiero morir. Yo amo la vida

tal como existe, tal como la veo,

inaccesible, varia, dolorida,

brutal; hoy ascensión, luego caída;

hecha mitad de hastío y de deseo…

La ilusión que rió junto a mi cuna

junto a mi tumba ha de llorar. Yo siento

que, obra de esa ilusión, se irá mi aliento

en un rayo de luna,

en un soplo de viento…

Y nada más. Y mientras tanto, peno

de una pena sin fin. Pasa a mi lado

el raudal de la vida, ya sereno,

ya desencadenado.

Pasa, mientras cautivo en la ribera

yo miro deslizarse la corriente

en la actitud de aquel que cuando espera

sabe que ha de esperar eternamente.

La vida fluye en mi redor. Borbota

en el chorro temblante y cristalino.

Hecha perfume en el ambiente flota

y es, hecha luz y nota,

tinte en la flor y música en el trino.

¡Yo la siento, la siento!

Quisiera retenerla, hacerla mía

para que fuese claridad de día

sobre mi pensamiento:

eternidad de amor y de alegría

sobre mi corazón siempre sediento.

No le temo a la vida, y sí a la muerte;

la horrible muerte que vendrá algún día

como el terror, sombría,

como el hastío, inerte.

Sufro de envejecer, porque si he amado

puse en amar mi corazón entero;

llámalo tú pecado,

yo lo llamo pasión… Ya sé que muero,

ya sé que me despido

melancólicamente;

ya sé que viene prematuro olvido

aletear en torno de mi frente;

pero, –alma a flor de labio– te confieso

que, en el horror de la agonía, nada

pondrá tanto esplendor en mi mirada

como el recuerdo del sabor de un beso

sobre una boca ardiente y adorada.

El soneto de la tarde

¿Por qué estoy melancólico? Es la hora

del vermouth, del fastidio y la neblina,

cuando de nuestro espíritu en la ruina

cada recuerdo es una trepadora.

Sobre la urbe espléndida y sonora

va la sombra a tender su muselina

y el cielo; con su estrella vespertina,

es una inmensa soledad que llora.

Dejo la copa y pienso… pienso mucho.

No sé que hacer… la charla me contrista.

Me parece de súbito que escucho

las confidencias de un dolor secreto,

y cuando en el papel clavo la vista

hallo, en vez de una lágrima, un soneto.

Obsesión

¿Hasta aquí me persigues! Es en vano

que huya y me oculte con medroso tiento.

La mustia flor me acecha desde el piano,

está lleno de tu alma el aposento.

En la hoja de un libro arde tu mano;

en el quieto marfil duerme tu acento.

¡Ah, si cual nos vengamos de un tirano,

pudiese estrangular mi pensamiento.

¡Morir! ¿Y a qué?… No es que se torne inerte

mi brazo, ante el espanto de la muerte.

¡Es que me acusarían mis despojos,

pues sé que, aun más allá de mí agonía,

tu luminosa imagen surgiría

sobre el ópalo turbio de mis ojos.

El regreso

Desperté llorando por mi hogar desierto,

por mi infancia ida, por mi padre muerto.

Días, meses, años han pasado ya

y en la casa en ruinas, desde los cimientos

hasta las cornisas de los aposentos,

¡todo qué distinto, qué cambiado está!

Me acosté llorando por las viejas horas

(mañanas alegres, tardes soñadoras,

perezosas siestas). Me dormí y soñé

que “él” había vuelto de un viaje lejano,

curvas las espaldas y el cabello cano...

También muy distinto de cuando se fue.

Aguardando siempre, ¡siempre su regreso!,

no nos extrañamos. Sentimos su beso

sobre nuestras frentes, tibio y familiar.

Mi madre suspira. Los viejos sirvientes

tienen a su vista gestos reverentes

y el can favorito se pone a brincar.

¡Qué viaje tan largo, tan largo Dios mío!

¡Durante su ausencia, qué rachas de hastío,

qué sombras de pena, qué nieblas de horror!

Él calla. Parece que lee en nosotros:

la tristeza de unos, el cansancio de otros

y en todos un mundo de ensueño y dolor.

¡Qué viaje tan largo, tan largo, Dios mío!

Ante la ceniza del hogar ya frío,

rodeado de todos nos pregunta: –Y bien,

¿muy viejo me encuentran? Hablen sin cuidado.

–Sí, padre –decimos– estás muy cambiado.

Y él: –¡Pobres muchachos!, ¡ustedes también!

Notas relacionadas

Opinión

Editorial

La guerra expansionista de Israel

Con el bombardeo llevado a cabo por Israel contra Irán el 13 de junio y el asesinato de científicos y altos mandos de aquella nación dio comienzo la fase más peligrosa de la guerra imperialista de expansión en Medio Oriente.

Escrito por Redacción